编译/亦文

引言:内地会入山西

1865年6月25日,到海滨城市布莱顿(Brighton)休假的戴德生在圣经页眉上写下:“为24名乐意(willing)而灵巧(skillful)的工人而祈求。”[1]这是为了中国各省外加蒙古,都能有两名福音拓荒者而摆上的祷告,这也是促成中国内地会成立的祷告——两天后,戴德生以十英镑加上神所有的应许开设了“中国内地会”这个账号。内地会的事工范围最初以沿海的江、浙、徽、赣为主,直到11年后,这个祷告才临到华北的山西:一个面积相当于英格兰加威尔士、人口不下一千万的大省。1876年,秀耀春(Francis H. James)和德治安(Joshua J. Turner)首入山西[2]。时逢华北大旱,导致丁戊奇荒[3],内地会和其他差会合作赈灾,因缺乏有经验的女宣教士,戴德生忍痛让自己的续弦福珍妮(Jennie Faulding)撇下年幼的孩子们,带领两名年轻女同工赶到山西首府太原,抚育华北的孤儿。那是1878年5月的事。

第二年是科举之年,与内地会一起在华北赈灾的,还有一位循道公会的李修善(David Hill)牧师,为了赢得三晋士子,他悬赏征文,而获得头三名的三篇文章,居然出自同一人笔下——席子直。这位原本痛恨洋人洋烟的中国举人,竟被李修善的君子之风所折服,接受了福音,又凭借圣灵的能力戒除了多年烟瘾,改名“席胜魔”,并开办福音戒烟所“天召公局”。[4]席胜魔在平阳乡间读经、戒烟、传道的年日,太原府城来了一位年轻的英国医生,被视作当时献身中国医疗宣教最优秀的人才。[5]他就是牛津校友赐德福大夫(Dr. Harold Ainsworth Schofield),可惜短短三年后染上伤寒,不治离世,享年仅32岁,令人扼腕。就在赐大夫于太原病逝那一天——1883年8月1日——伦敦内地会办公室收到了一份申请函,署名者是一位年轻的陆军军官何斯德(D. E. Hoste),接着又有六份申请陆续寄到,皆来自青年才俊,这就是宣教史上著名的“剑桥七杰”(Cambridge Seven)。

到了1886年,七杰中的五位来到山西,见证戴德生牧师正式按立席胜魔,负责平阳、洪洞、大宁等地的福音事工,之后其中几位留下来协助中国教牧一起建设当地教会。从此,晋南一带开始了“中西才子型教牧同工”的联袂协作。接下来的十年间(1886-1896),主要由何斯德与席胜魔配搭,两人的主内情谊一时传为佳话。1886年前,内地会在山西只有太原、平阳两个宣教站,1886年一年便吸纳了隰州、曲沃、霍州、归化、洪洞和大同等六个宣教站。十年后,增加了朔平、左云、平遥、孝义、大宁、吉州、河津、猗氏、运城、陌底街、解州、潞安、潞城和余吾等14个宣教站。

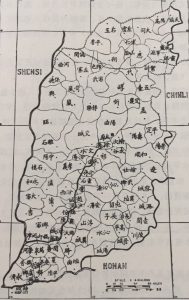

插图一:百年前山西行政区划图[6]

内地会在山西的事工,最初集中在太原。由于戴德生非常看重山西这个子禾场,除了剑桥校友外,他还把自己的四名外甥、外甥女都派驻到了太原。戴德生的妹妹(Amelia Taylor)、妹夫(Benjamin Broomhall)不仅是内地会得力的“后勤部长”,他们所诞的十个孩子里有五个成为宣教士,而且都在山西服事:先是大姐海帼德(Gertrude Broomhall)和大哥海国禄(A. Hudson Broomhall)联袂赴华,数年后四姐海懿德(Edith E. Broomhall)和二哥海恩波(Marshall Broomhall)也相继抵达,也都在山西成了家。[7]到了1896年,这一布局开始发生变化。赐大夫在1883年病逝后,由叶守真医生(Dr. E. Henry Edwards)接替他的工作,并扩建“赐大夫纪念医院”(Schofield Memorial Hospital)[8]。后来叶医生转往寿阳宣教会(Shou Yang Mission)[9],1896年1月,戴德生吩咐何斯德代表内地会,将太原府原内地会的事工全部移交寿阳宣教会。从此,内地会在太原府的事工暂告了结,事工重点向晋南一带转移。

一、海恩波教士的报告:庚子教难前晋南教会的发展

就在晋南成为内地会事工重点的同年,又发生了两件大事。一是2月16日,席胜魔蒙主恩召回天家,享年62岁。到了3月,何斯德也需回国述职,所以这份重担被托付到年方而立的海恩波手中;华人领袖方面,则由一位师先生(Si)接替席牧[10]。

接手不久,海恩波便发现华人信徒和领袖之间的嫉妒之心,搅乱了整个教会的属灵氛围。汹涌的暗潮在当年秋季的联合聚会上爆发出来:某个见证会上,一位在当地颇有影响力的人对师长老作出苦毒的攻击,另一人也起而攻之,海恩波不得不提早结束这次聚会。因为担心这件事导致教会的撕裂,海教士忧心忡忡地把师长老请进自己的房间,一起祷告。师长老在主面前流泪不止,并对海教士说:“我必须辞职,我无法面对此事。”海教士问:“你的心在神面前正不正呢?”师长老说:“我的心是正的。”于是海教士勉励他:“你不可辞职,必须坚持作工;你受过委任,而且你的委任也得到上海戴德生先生的确认,你必须坚守在岗位上,而我会支持你。”接下来的那一幕令海教士终生难忘:师长老两手紧紧抓住海教士的两手,泪流满面地说:“牧师,如果你支持我,我就坚持下去。”短短三四年间,师长老成为当地最受信徒爱戴的人。当那位曾经当众攻击他的人去世后,师长老竟把他的遗孀和三个未成年的孩子接到家里抚养。此时,海恩波已经返英述职,他在英国收到这位遗孀的来信,感动不已,并在1900年的内地会年会上宣读出来,饱含深情地说[11]:

……为神的恩典在一位中国人心中所作的工而感谢主。除了血肉之亲外,我找不出比这位当地信徒让我更爱戴、更感到情真意切的人了。当我们离开(洪洞)时,收到这样一面条幅:“诚愿重逢”(sincerely longing to meet you again)。这面条幅表达了当地信徒对我们的情感,以及我们对他们的心意。

插图二:山西大宁信徒合影[12]

与此同时,海恩波还收到一位名叫许步云(Hsü-pu-üin)[13]的教会领袖寄给他的信,先是感谢海教士从上海寄送给他的新约解经书,说这本书比“几百两白银还珍贵”;再提及两位教会负责人过世的消息,最后谈起洪洞诸村的事工:

去年在我们村里——就是那个给你添很多麻烦的村子——有11人断了烟瘾。在教会里,也就是我的家里,每天有二十来人祷告,周日上午和晚上,各有45人聚会。上周日我们有60人……向令尊令堂和所有信主的人问安,请他们更多地为我们祷告,我们盼望更多的人能到中国传讲福音,并带领人委身于耶稣基督。愿恩惠与你们众人同在。阿们,你们所爱的小弟兄亲笔书。[14]

海恩波在1900年的内地会年会上致辞时,手上除了这两封信外,还有35年前舅舅戴德生在布莱顿写下祷告的那本圣经。1865年6月25日那天,戴德生的读经进度在约伯记,他在页眉写下“24人”的那个祷告的同时,也在当天所读经文上作了不少记号,其中一节便是:“唯愿我的言语现在写上,都记录在书上;用铁笔镌刻,用铅灌在磐石上,直存到永远”(伯19:23-24)。35年之后,海恩波得以向内地会的支持者们汇报,因着神的怜悯,他负责的洪洞教区,有471名会友和16名教牧领袖,一人负责一个村子,每主日有二十个村庄在举行基督徒的崇拜。[15]同年,整个内地会在山西共有26个宣教主站(station),22个宣教支站(out-station),91位宣教士,135名中国同工,1358名具备领圣餐资格的信徒。[16]在内地会体系中,从宣教士、宣教站、学校、医院和戒烟所的数量而言,山西已成为仅次于浙江的第二大宣教区。[17]

二、晋南教会的事工

1、宣教士的福音三叉戟

与何斯德同为军人出身的宣教士褒教士(Burrows)[18],把内地会在1890年代后期晋南的福音事工分成三类[19]:

1)集市布道

华北的集市,类似于英国的河岸假日集会,于春秋两季最为频繁,往往是几百到几千人从各乡各镇赶来,都是宣教士平时接触不到的人群。宣教士们与当地信徒抓住机会,到处参加这类集市,用 Wilson医生的福音图片讲道,并出售福音书册。这种广泛撒种的事奉,很容易让人对此失去热心,偃旗息鼓,打道回府。褒教士却听到一个见证:一个中国年轻人在赶集时,被布道团的唱诗所吸引——因为中国文化里没有一小群人聚集唱诗的这种场景,一首“我真喜欢因耶稣爱我”(I am so glad that Jesus loves me)成为福音之声的管道,现在这名年轻人已成为教会的会友。

2)礼拜堂布道

宣教士们通常在最热闹的通衢大道上租一间店铺,打通后门,以此扩大空间,使得前面柜台和店铺后门都可以接待人,与他们谈道,并在此定期举行礼拜。

3)鸦片戒烟所

因着多年的宣传,内地会的支持者已经非常清楚,鸦片如何全方位地让一个中国家庭堕落。“丁戊奇荒”的原因之一,便是清廷默许甚至鼓励华北农民种植“土烟”,取代“洋烟”,以致粮食减产。褒教士觉得,福音戒烟可能是成果最大、最具成就感的一项事工。他所在的宣教站,三年里接收过450名瘾君子,有男有女,几乎都是冬季农闲时来求助,一个戒烟所常有三十人同时入住,平均住院时间为一个月。在戒烟所的日子,所有人都要参加晨昏的祷告,此外,上下午都要进班学习。当时大部分人都不识字,所以就出现了外国宣教士教中国人读中文圣经的有趣场面,惟愿通过不断重复诵读,可以让他们领会福音真理。在这三年里,有39人受洗,其中约25人曾是鸦片吸食者,除了16人在本地戒烟所信主之外,余者来自别处的戒烟所。但从帮助人数的总比例上来看(450人中仅16人归信,成功率仅3.5%),仍似乎是枉费功夫,因为一个人如果没有接受福音,不能凡事仰望主,很容易在回到原来环境后一两个月内,在断瘾后的软弱期重新堕入同样的陷阱,而教会往往事后才听到他们的光景。

2、当地信徒的成长与事奉

1)从开店到建堂

从一开始,内地会的同工就意识到,中国教会的增长,单靠几名外国宣教士是不够的。何斯德和海恩波都用心求神在中国信徒中兴起领袖,并为当地教会成为热心、健康、独立的属灵团体的每一步献上祷告,衷心感恩。渐渐地,星星之火的“家中教会”发展成了六七个宣教中心,每一处,都是当地人用自己的钱租借或建造的崇拜场所。海恩波教士举了一个例子。他接手晋南宣教区的时候,一个叫Shang-tuan-peh的村里一名基督徒都没有。那年冬天,神奇妙地通过当地教会中“最不合格的”会友,带领一名姓王的村民信主。这位王先生既是银匠,也是中医。当他全身心归主之后,认识到自己不具资质,他的良心不允许他继续施诊,于是他放弃行医,并把往日所用的针灸用具和柳叶刀等诊疗器械交给海恩波,彻底了断这条财路。这是圣灵的工作的最佳印证。但是,这位王先生并不以自己的归信为满足,他说服了好几名鸦片瘾君子到福音戒烟所。为了牧养跟进这些刚刚戒掉烟瘾的乡邻,他开了一家店,类似于今天的“中途之家”(halfway house),邀请他们在一天的劳作之后,到他的店里过夜,他在那里教他们祷告,学习福音。有的人一住就是几个月,事工因此而增长。于是,王先生对海教士说:“我们应该在自己村里有定期礼拜,不知行不行?”海恩波答应他,如果他们能找到合适的屋子,母会就会派合适的同工每周走访这个村。到了1898年,这个村有六人受洗,外加很多慕道友。海教士在1899年返英述职前,该村聚会的男子人数已达四十人。他们给他看了一间坍塌的老屋,并说:“花不了多少钱,就能买下这间屋。我们都是会作工的人,还有一个精通盖房的师傅,可以把这里修建成自己的礼拜堂。”海教士回到英国后不久,便听到他们完成目标的好消息。[20]

2)全村归主砸偶像[21]

驻隰州的白守贞教士(William Grahame Peat)[22]也记述了另一个被神使用带领全村人归主的奇妙见证。商德(Shang-teh)原来是个坏脾气、好赌博的牧羊倌,自从信主之后生命完全改变,吸引同村和邻村的人认识耶稣,甚至有偶像制造从业者也因此洗手歇业。这些现象惹怒了一些乡民,扬言要把转业者告进衙门。商德和他的属灵的父亲杨长老[23],竭力劝阻乡亲们不要诉诸词讼,并成功地以德化怨,让反对者们打消恶念。到了1899年冬,因商德老家全村人都停止拜偶像,大家决定把村中大庙里的偶像全部销毁,并邀请白教士等人前去见证这一历史时刻。这二三十個偶像与真人大小相仿,包括佛祖、龙王、山神、观音等等,不一而足,总造价在十万钱上下。按柱子铭文的中国纪年推算,大多塑造在康熙和咸丰两朝之间,非常结实,虽然用到四根镐,务农出身的村民们还是出了一身大汗才算完工。围观的很多小孩子们,看着他们从小被教训说要畏惧和崇拜的偶像一一土崩瓦解,归于尘埃,实在是终生难忘的经历。有些孩子请求把龙王的宝座留下来给他们玩,但是大人们讨论下来,还是决定毁坏偶像崇拜的一切蛛丝马迹。于是,龙王爷被请下宝座,从悬崖扔进了河床,金红相间的宝座和轿杆被砍成无数段做柴火,偶像胸前的铜镜也被孩子们卸下来当锣敲。可以想象,这件事对邻村产生何其大的震撼。

3、乡村退修会

教会发展到了一定规模,便开始举办一年一度或半年一度的退修会,探讨圣工,深造灵命,把散居各地的信徒联合在一起。大会期间还常常为新信徒公开施洗,接纳他们入会,可谓是教会生活的亮点。一个中国人信主之后,必须回避和放弃所有的异教节期,因此这些聚会也填补了信徒在社交和社团活动方面的空白,变得越来越受欢迎。与英美两国不同,在华北农村举办这样的大型聚会,必须为两到四百名与会者提供住宿和膳食,加上为驴骡提供舍饲,所需的工作量繁重,也消耗大量宣教经费。大会开始两三天前,几名义工便先到住处,忙着做馒头,腌蔬菜,做各种准备工作。时日将近,信徒陆续抵达,赶了一天的路,往往又累又饿,需要马上被领到住处洗尘歇脚。大会期间的忙碌景象,若非亲眼目睹,很难感知。晨光熹微之际,便可听到信徒们的晨更,因为一定有唱诗和祷告的声音。接下来那几个洗手盆便大为抢手,还需要大量热水——对数百名怕用冷水洗脸的中国人而言绝非小事。聚会与聚会之间,需要喂饱饥饿的会众,每个人都忙碌着,煮的煮,洗的洗,喂牲口的喂牲口,也有忙着吃和谈话的人,但都是温厚合宜的,因为中国人乐于享受的“兴奋”仅此而已。

在当时的条件下,这样的聚会规模一旦达到上限,就超出了一名宣教士能够监督的范围,所以到了1898年,当洪洞教区中最大的乡村教会,陈村(Ch’en-ts’uen)教会,主动提出举办当地退修会的想法时,海教士非常感恩。虽然起初陈村的教会领袖觉得承担不起大会经费,但最后决定把第一次退修会限制在方圆五英里之内的地区,并以此为范畴来确定谁可以来,愿意承担多少费用。做出这个决定之后一周,当地的信徒便挖好洗礼池,砍倒一些自家的树,忙着打造聚会用的长凳。随着时间的推移,计划日益成熟,会议正式开始。在那个小地方,他们召集了170人,为八人受洗,且是当地第一次举行的洗礼。所有的安排都由他们自己主理,高达27,000钱的费用,除了一笔5,000钱的费用,也都是通过聚会筹措到的。曲沃(Kuh-wu)的童教士(Kay)[24]和岳阳(Yoh-yang)的芮明哲先生(Ritchie)[25],赶来帮忙;而海恩波本人,因为妻子病重而错过了这次盛会,但他在遗憾的同时也为此感恩,因为神完全掌权,自己的缺席使教会得以更多地依靠神而非宣教士。洪洞地区第一届独立筹办的退修会,就如此这般成为事实了。而这个大会的成功,也给其他乡村教会带来效仿的榜样。海恩波的盼望是,有一天,每个村庄都以举办基督徒退修会来取代固有的社戏和庙会。中国福音化过程所依仗的,正是这样一种本土教会自发的奋进和独立的精神风气。[26]

其他乡村教会也常利用农闲和春节期间举办大型联合聚会。1900年2月4日(正月初五)和11日之间,大同教会也召开了一次退修会,负责这次会议的纪长生教士(Stewart McKee)[27]汇报说,起初会议气氛沉闷,他甚至不能被自己的信息所释放,因此心情沮丧。但会期过了一半的时候,乌云渐散,灵风恩雨,沛然下降,最后两天,更是充满了祷告、赞美和歌颂。最后一天也是主日,上午的祷告会,很多从来不公开祷告的人争相开口;晚上的见证聚会,十几个人敞开心扉,诉说主在他们生命中的作为。神正是以这样的方式在腥风血雨之前预备、复兴祂的教会。[28]

4、施洗与惩戒[29]

“阳光与阴影并存”——海恩波教士在文中感慨。为了忠实地报道洪洞一带的事工,他不得不告诉英国的亲友:1898年,有33名新成员受洗加入教会,但是同年受惩戒的人数也不相上下。内地会的施洗要求相当严格,一个人经过长短不一的慕道时间之后,才能获得受洗候选人的资格,接下去还要等候整整一年,经受各样考查,被大家公认有生命被完全改变的印证,才能正式受洗。除了通过考核的33人外,同期登记在册申请洗礼者,高达八十多位。这些教会纪律的制定是为了保证,外在和可见的洗礼标志,能与每个人内在的属灵生命相匹配。

受惩戒的案例多与鸦片和拜偶像有关。教会一直没有发起制定明确的方案,以至于多年来基督徒不可种植鸦片的原则成为一句空话;而由海教士一个外国人监督一千平方英里之内数百名会友的庄稼活,可行性甚微。因着众乡村教会日益增长的合一,以及对圣洁团体的深切盼望,产生了奋进的属灵风气。到了1898年,当地教会终于决定对这个“老大难问题”开刀:先给为期一年的警告,再采取断然行动。很多人虽受到鸦片种植厚利的诱惑,但因教会的鲜明立场而断了贪念。一年后的秋季大会上,二三十名会友因仍在种植鸦片而被停了圣餐;此外两三名回到偶像崇拜的老路上的会友被直接开除出会。海教士呼吁英国教会为执行纪律的牧长们代祷,因为他们需要极大的勇气面对潜在的谩骂和报复;也为那些受惩的肢体代祷,愿他们尽早悔改,无需经受下一步惩戒(即被开除)。

5、中西教牧同工会议:以1899年平阳府年会为例

内地会的宣教同工非常清楚,如果中国教牧同工的生命标准得到提高,乡村会众的整体风貌和品格都会相应改进。这些教牧同工每季度开一次大会,探讨常规教牧事务,保持与洪洞县宣教主站的联络,并执行划一的治理。

插图三:洪洞教会某次季度大会华人教牧合影[30]

后排左起:贾执事,张执事,郑执事,刘执事,任执事。

前排左起:张执事,师(清兰)长老,范(保罗)长老,宋(长庚)牧师(年逾七十),刘长老,柯执事。

1899年2月17至20日(农历新年正月初八到十一),平阳府举行了晋南宣教区年会,由代表各宣教站及福音站的22位宣教士和60位中国同工出席,覆盖面达一千多名会友。出席大会的丁良才教士(F. C. H. Dreyer)提到[31],和1898年的年会相比,这次大会整体上有很大进步。除了灵修和街头布道之外,第二天下午和第四天上午分别讨论两个重要议题:

“基督徒的家庭和婚姻责任”,包括:

第一,在家中的训练:1)家庭崇拜;2)良好习惯;3)爱护伴侣;4)孝顺遵从。

第二,教育问题:1)男女教育要均衡;2)教育程度;3)如何令家长更能接纳女学堂。

第三,订婚和结婚:1)订婚和结婚之年龄;2)与非信徒结婚;3)订婚和结婚之消费;4)不愿为永生问题而牺牲现在的物质享受。

“为教会自主而努力”,包括:

第一,如何供给聚会场地;第二,如何建立学校;第三,如何供给牧师需要;第四,如何广传福音。由于讨论太激烈,最后一个子题目(“同工与会友的关系,中心母会与乡村教会的关系”)根本来不及放上议事日程。

第四天下午,是“难题问答会”时段,最终取得如下决议,分送各个派代表参加的教会:

——过早订婚和结婚是有害的,不应提倡;

——与非信徒联姻不符合圣经的教导,教会不应赞同;

——在安排子女婚姻时,属灵的益处和男女双方的匹配应成为首要考量,应杜绝通过联姻而牟利的想法;

——所有的信徒都有责任教导自己的子女读圣经,不论他们将来以何谋生;

——教会有义务承担自身的开销,因此我们应该倡导信徒尽其所能为建堂、供养教牧、建立学校、差派传道人等圣工慷慨奉献。

6、小结

从以上史料中可见内地会宣教士们在晋南教会本土化过程中的忍耐与坚持。由教会传统成熟深厚的西方差会出钱出人出规矩,通常见效快,宣教士的控制度也高,但是因为没有基层的委身与认同,也容易出现人走茶凉、树倒猢狲散的情况。而内地会“以洋辅华”的模式虽然见效慢,但可能更扎实、更长远。有的学者看到部分内地会的宣教区在一定时期内,信主人数和教会增长比其他差会迅速,便以为内地会施洗的门槛低。但如果参照当时的史料,便不难看出,一个晚清的中国人信主,要加入内地会所创立的教会,需要进行多少学习,要等候多久的考核期。明白真道本身已非常不易,如果再与鸦片有染,不论是种了卖,还是买了抽,都需要经历更多的磨练和考验。对这种已经渗透到民间的道德性恶习,当地长执施行教会纪律时,也是需要极大的智慧和勇气。即便是席胜魔生前,事工重点也以“戒吸烟”为主,无暇顾及“戒种烟”的问题。海恩波继承何斯德的宣教理念,也是内地会一贯的理念,宁可多等一段时间,鼓励当地教会在没有外在压力的情况下,自发贯彻教会立场,制定教会纪律,以及执行惩戒。基督教信仰不仅仅是灵魂得救,也不仅仅是提高道德操守,还涉及到生活的方方面面。决志、戒烟,还相对单纯,而移风易俗的“更新变化”则是更加漫长撕扯的过程。晋南的宣教士们将种种“非基要真理性的问题”(如“培养良好习惯”,“男女教育均衡”,“早婚”,“婚礼不靡费”)留给中国教牧同工在退修会、同工会等不同层面充分探讨,按照当时华北的民风,做出可行的建议和教导。各地教会的植堂建堂,组织退修,甚至破庙销像,都是当地信徒自发而起,宣教士的角色只是受邀见证观礼、调度传道人手而已。表面上看,这是消极的“无为而治”,实则是需要更多忍耐和节制的贯彻“本土化策略”。

三、1898年陆义全教士晋南巡视之旅[32]

1898年秋,海恩波教士返英述职,接替他的陆义全(Albert Lutley)教士,走访了附近各个宣教支站,并把沿途的见闻记载下来,成为了解庚子教难前夕晋南教会布局的珍贵史料:

1898年9月12日周一,在滂沱大雨中,中午我从介休起程前往孝义。正因豪雨,汾河上涨,以致延误时间渡河。不但如此,有一段路被泛滥之河水冲断,只好改路,从阡陌田野间走过去,步步泥泞,真是寸步难行。甚至鞋子陷入泥中,拔不出来,惟有提着鞋子赤足而行。放眼整条往孝义的官道,就像水稻田一样,全浸满了水。

晚上总算平安到达孝义[33],翌日,立即处理一些教会事务,及雇人修理一些教会房舍。9月14日,与一位信徒同行,前往隰州城外石告子(Shih-keo-tsi)之福音堂,到了15日黄昏才抵达。受到本地和石绿县(Shih-lu Hien)两处自办戒烟局之同工林君(Lin)和范君(Fan)二人热情招待。他们都是真挚、单纯的基督徒,在史先生(Si)[34]管理下,这两处福音堂同心一致地工作。这是一个新宣教发展地区,有数位慕道的斋戒佛教徒,是这一带地区很有影响力的人士。唯一遗憾的,是听到有两三位早年慕道友,如今再吸食鸦片。

9月16日周五,继续南行22英里路才到达隰州[35]。便与白守贞教士夫妇(Peat)及胡秀英姑娘(Hurn),一同度过周末两天,接受他们热情的招待。同时,再次喜见杨氏夫妇(Yang)[36]依然殷勤事主,并且很高兴初会克城(Keh-cheng,位于隰县以东)来的张君(Chang)。白教士特别介绍他,与我作伴前往吉州和河津,在这两处举行信徒退修会,并且协助我在吉州购买物业,以便扩展宣教事工。虽然这里传福音极其困难,但听到白教士夫妇和同工杨传道的报告仍然满有信心,撒下的福音种子,不久就会有收获。

9月19日周一,我与张君起程前往大宁[37],但走不到1英里路便开始下雨,整日不停,以致步行非常困难,过河更是危险,河水浪涛滚滚,要多番尝试才能过河。因此到达大宁时,我们浑身湿透,满身泥水。但有张老牧师(Old Pastor Chang)、聂凤英姑娘(Miss F. E. Nathan)和一些信徒热烈的欢迎,只有古姑娘(Miss E. Gauntlett)[38]过访孝义而缺席。我多高兴见到聂姑娘渐渐恢复健康,她常常热心主工,但有时力有不逮,故需要休息,尤其最近染病发高烧后,更要多加调养。

9月20日本想离开前往吉州,以便周五赶到河津,参加当地信徒在周六周日两天的退修会。但是这场大雨造成河水滔滔,危险异常,不宜渡河,幸而我们停留了一天,才知道有两人过河遇溺。虽然迟了一天出发,但过河仍是危险万分,河床石块受水冲移动,偶一不慎便会失足,随河水冲走。然而过了河后走不到2英里路,又要过另一条河,只因河水太深,不能涉水而渡。于是沿河边走去,走了5英里后有一巨石挡路,惟有在此渡河,但过河后,河岸太高,骡子不能爬上。正在找较平坦的岸边时,我一时失足,跌落水中,差点儿被河水冲走,幸抓着水草才站稳立定。但上岸后,大雨淋漓,寒风阵阵,我全身尽湿,而张君年长,更怕他着凉。走了1英里,仍不见农村,只好前行。不久见对岸有些牧童,询问之下,得悉再走不远便有村庄,终于黄昏时抵一小村庄。有一仁慈的家庭接待我们食宿,但谈话中才知道步行了整天,才离开大宁7英里多而已。

9月25日周日,我们抵达河津[39],可惜退修会因等候我们出席之故延迟了。然而当我们到达后,全体信徒又聚集起来,欢迎我们,特别高兴见到田君(Tan)和高君(Kwo),及数位旧信徒,并且看到他们近两年来工作的进展。同时更高兴见到白教士(Mr. A. R. Bergling)[40]在短短一年多,能赢得众信徒的爱戴,实在是一位睿智的工人。于是立刻开始退修会,连续两天一连串的聚会,张君先领第一个聚会,以“主里的大喜乐”和“真自由”为主题。周一早上,我为三男八女及三女童施洗,一周后,白教士同样也在汉城(Han-cheng)为13人施洗,这都是所结的果子。

从河津我们返回吉州,因为在10月5、6日,早已安排了退修会,同时,要交涉购买物业,以便扩充宣教站。虽然退修会人数不多,但我想对吉州和乡宁(Hsiang-ning)两处的小教会,都有帮助。另外因邢德烈教士(Mr. F. E. Shindler)[41]不在宣教站,故没有人施洗,但我想有数位慕道友是预备好了,可以受洗的。退修会后,我留下来有五六日,洽谈购买一座房屋,最后终于以合理的价格成交。

10月14日周五,我们抵达绛州(Kiang-chau今之新绛县),见到骆广忠教士(Mr. D. M. Robertson)[42]刚从外面乡村探访回来,同时获得一个很方便人来人往的会堂地点,我们晚上有很好的主内交通。

10月15日,我们继续起行到曲沃[43],受到童教士夫妇热切的欢迎,原来他们正忙着举办教会年会。真高兴见到曲沃和翼城(I-cheng今翼城县)两处的信徒,特别是这三年来工作的成果。他们在曲沃的大会堂,都是他们自己购买及保养维修的,如今座无虚席,可以见到圣灵的工作。听到他们的见证,令我想多留数天,惟因答允10月18、19两日,要到平阳府主持退修会,故无法久留。

在平阳府时,接到海恩波教士来函,提及师母患重病。于是我在10月18日上午领完聚会后,下午立即起程前往洪洞,预备请我太太来照顾她。晚上抵达后,见海师母病情转好,故翌日留下,整天与海教士和师长老(Elder Si)商讨本地和戒烟局种种事工。

因为海教士不能应约赴霍州领退修会,转请我代他,故10月20日便起程前往,要与史姑娘(Miss J. Stevens)[44]和贾姑娘(Miss M. E. Clarke)[45]事前商妥,哪些人要准备受洗,最好先决定下来,才到10月22和23两日开退修会。聚会圆满结束,教会信徒也得到祝福,有七男一女受洗,仍有不少慕道友等候下次水礼。离开霍州时,芮明哲教士陪伴我们走了7英里多路,我们彼此间长谈有很好的收获,我也深信他会成为一个有用的工人,因他对工作很投入。

平阳府教会会友人数,比我数年前在此工作时增加很多了,因我与卫理森医生(Dr. W M. Wilson)[46]交谈后,便知道教会情况很好。童教士的事工,也大大蒙福。至于索师母(Mrs. A. R. Saunders),则身体衰弱,故平遥的退修会延期,但10月30日,却有18人受洗。

四、庚子教难的重创

陆教士逐日记录的时候一定没有想到,这次巡视之旅中走的路线,在一年半后成为他和很多同工被追杀索命的逃亡之路;而他所探访的很多中西同工,也在一年半后在血泊中戴上殉道者的冠冕。虽然当时小打小闹的反对势力间歇不断,但都可以以中国文化所能接受的调解方式(如:喝茶、拜访)所化解,恐怕很少有人会想到整个教会会遭遇灭门性的灾难。义和团运动期间,新教宣教士群体中共有189人殉道,其中内地会体系的便有79人(42%),其中63人都在山西服事,也就是说内地会殉道宣教同工一半以上都死在山西(54%)。[47]1900年上半年内地会的通讯录上,山西一省共有91位宣教同工,殉道的63人中43位为成人同工,也就是说,近半数(47%)的驻晋同工都殉道;而幸存的同工也都经历过惨烈的逃难过程,在“幸存者的罪疚感(survivor’s guilt)”[48]中与神角力。

晋南教会的肇始地洪洞县首当其冲。先是5月14日,拳民闯进洪洞附近的范村(Fan-tsuen)的师长老(Elder Si)家中,用刀剑将他刺成重伤。5月23日,平阳府东南10英里外的席胜魔家又来了一群拳民,扬言有皇上上谕,受董福祥将军之命前来抄家,明知席牧师已过世,暴徒还抢掠财物,并把席师母的母亲殴致重伤,并欲放火烧屋,各邻居怕火势失控,出面求情,暴徒才悻悻而去。除了这些零星记载外,全中国教牧和信徒的死伤人数始终是个历史之谜,推算的范畴从数千到数万不等。活着回到英国的陆义全教士,在1901年2月12日纪念殉道者的聚会上告诉英国教会,在他负责的洪洞一带,就有将近两百位信徒为主殉道。[49]

继“山西屠夫”毓贤接任山西巡抚的岑春煊在处理教案善后事宜时上奏朝廷说了句良心话:“……天主教则教民受害者多,耶稣教则教士受害者多。……各牧师之横遭不测,及拳匪之残忍酷虐,真令人不忍闻问。”[50]同一份奏折的附件列出了内地会体系财产损失和人命抚恤的明细,这份官方文献合计的人数不到百人,实际死伤人数应远不止此数,而身心灵的创伤更是无法用数字来衡量比划的:

赵城县:三名;大宁县:五名;平遥县:六名;永宁州:九名;宁乡县:三名;长治县:一名;屯留县:一名;襄垣县:五名;潞城县:一名;沁水县:一名:高平县:三名;大同县:39名;应州:十名;右玉县:一名;左云县:一名;文水县:七名(合计:96人)。[51]

为了协同地方官发放遇害和毁家信徒的损失抚恤金,内地会提供了一份山西华人教牧名单:

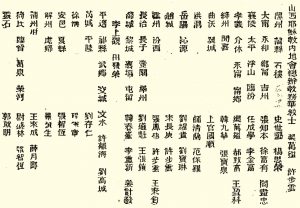

插图四:山西省内地会总办教务华人传道名单[52]

译者感言

正如使徒行传第12章中所记载的,神既允许雅各殉道,也救助彼得出狱。庚子教难期间,有些中西同工被官府斩首,被暴民屠戮,而另一些却死里逃生,还有的人因返国述职,调往别处而逃过此劫。特别值得一提的是何斯德,作为一名英国军人,他甘心在一名中国秀才手下做了十年副手。到了1900年这场翻天覆地的劫难中,他又以军人的坚毅和镇静,在上海总部临危受命,宵衣旰食,以代理总主任的身份执行“危机管理”。义和团事败之后,何斯德和其他同工领袖祷告协商之后,代表内地会两赴山西协谈善后事宜。第一次先谈华人信徒的赔偿和抚恤,外务部官员按照讨价还价的外交习惯,要求内地会将提交的金额数目减去二到三成。何斯德认为,华人信徒是中国子民,理应受到朝廷和大清律的保护,若是接受减免抚恤金的要求,等于默认这些金额含有水分,而提供这些数据的中国基督徒在虚报损失,所以何斯德坚持父母官全额赔偿受害的三晋子民。第二次谈判才是关于内地会和宣教士们,外务部代表以为,洋教士若是连中国信徒的赔偿都不松口的话,对洋教堂和洋牧师的赔偿更是狮子大开口了。没想到,何斯德在提供了损失明细后,又同时宣布放弃、甚至拒绝任何赔偿。[53]山西巡抚岑春煊困惑不解之后,在全境张贴一份公告:

此内地会自资重建其教堂,遵从天下救主爱人若己之命,不愿损耗商贾贫民之财力。本官明察……盖耶稣所教诲者,乃为忍让宽恕,切诫报仇记恨,何公斯德知行合一,躬亲力行,如斯懿范,实堪表彰……[54]

之所以在2020年推出庚子教难的系列,本来就是因为今年是这一历史事件的双甲子周年,但在翻译整理这些史料的时候,平行发生的几件事,影响了我对这段山西近代史的解读。自年初以来,先是中国、再是亚洲,接着整个世界都被新冠病毒的疫情所笼罩,华人圈,包括华人教会,都在揣测“庚子之灾”的预言。朋友圈里先是纷纷从中国飞到海外避灾,疫情趋势转换之后,又纷纷讨论如何回中国避难。每天早晨醒来,我都希望无论是庚子教难,还是新冠疫情都只是一场噩梦。不知多少次,让我想起庚子教难期间唯一一位新西兰籍的殉道者苏梅兰姑娘(Edith Searell)的遗言:“从人的角度来看,我想通通都是不安全的,可是,生命若是藏在基督里,那里就是安全的,主的儿女有处避难所,那是至高的隐密处。上主是我坚固的保障,无论现在或是永恒,在祂里面有平安。”

当初没有想到现实与历史会出现如此的交叉,使得本来自以为清晰的思路变得模糊混乱了,冒出的问题远远多于结论:华人说起极端穆斯林都会谈虎色变,但今天的我们是否也与盲目排外的义和团一本同源呢?山西成为重灾区,究竟是情理之中,还是事出偶然?同为成功的宣教禾场,因不同的地方官和灾情轻重,大部分宣教士和信徒都能有惊无险地熬过庚子教难,神何忍让山西几乎全军覆没?如果义和团不是隔省作案,或许下手不会如此残忍狠毒?这样惨烈的迫害,对尚为稚嫩的华北教会而言,究竟是祝福,还是诅咒?为什么神允许有些宣教士血染神州,又救护另一些人逃出生天?难道是殉道者,有主许可;生还者,有主重托?明知不该问:“谁更该死?”却也不忍问:“谁不配死?”[55]为什么让我心惊胆战的教难见证,那么多西方年轻人读完后仍选择前仆后继地前往中国?戴德生把爱妻、众外甥和剑桥七杰派往山西,期望不可谓不高,这样的布局是否想削弱“山西风气”(Shansi spirit)[56]的传播,阻断同工转往其他差会的趋势?虽然海家的四位外甥、外甥女在庚子年都已离开三晋,但戴德生最小的外甥海文启(Benjamin Charles Broomhall)与故友叶守真医生在庚子教难后同返太原,重建医院,是否神将历史的时针调回了赐大夫过世的1883年?亦或是神带领不同差会复合的奇妙作为?叶守真医生作为寿阳宣教会的唯一幸存者,是内地会以外唯一放弃并拒绝所有赔偿的差会,是否也从另一个角度证明两个差会同质性极高,分亦是合,合亦是分?晋南同工认真探讨和平时期的婚丧嫁娶,他们迎来的却是腥风血雨,如果预知庚子年事,他们会如何调整事工重心?21世纪的我们在展望盛世教会增长的同时,是否也应时常为大规模迫害做准备?……或许,这些半生不熟的想法在心里多沉淀一阵子,未必不是一件好事。在如此沉重血腥的史料面前,我们虽然无法改变历史,但至少可以像约伯的朋友们那样,与古人在灰尘中默坐七天七夜,再展卷舒毫作学术探讨,或许会少掉很多轻飘浮华。

[1] 根据戴继宗牧师的考证,戴德生使用的应该是英皇钦定本历代志上28:21的用词:“there shall be with thee for all manner of workmanship every willing skillful man”,和合本中译为“灵巧的人……乐意帮助你”。

[2] 秀、德两人的山西之行,详参 <一八七七年的中国内地会(四)>,《教会》49,2014年9月,79-82;<一八七七年的中国内地会(八)>,《教会》53,2015年5月,79-80。秀耀春(1851-1900)1876年加入内地会,1878年与内地会女宣教士Marie Huberty成婚,1882年在英述职期间离开内地会,转入英国浸信会差会,转驻山东,1892年离开浸信差会。旅美期间以“中国通”学者的身份巡回演讲,1897年受聘为京师大学堂教授,1900年6月20日,使馆被围第一天遇害,享年49岁。详参:黄锡培,《回首百年殉道血——一九〇〇年义和团事件殉道宣教士的生命故事》(简称《殉道血》,美国中信及海外基督使团联合出版,2010),56-65。

[3] 中国华北地区发生于1875年(丁丑年)至1878年(戊寅年)之间的一场罕见的特大旱灾饥荒。史称“丁戊奇荒”。时任山西巡抚的曾国荃称之为“二百余年未有之灾”,波及山西、直隶、陕西、河南、山东等省,造成一千余万人饿死,另有两千余万灾民逃荒到外地。

[4] 李、席两人的故事可详参:林辅华(Charles Wilfred Allan)、鲍康宁(Frederick William Baller),《向毒品宣战的先锋》,译者不详(台湾:宇宙光,2006)。

[5] 详参此书对赐大夫的介绍和激赏:Harold Balme, China and Modern Medicine, (London: United Council for Missionary Education, 1921), 55. 赐大夫的小传,可参:冯浩鎏,《长江杏林:来华八医师》(海外基督使团,2007),42-55。

[6] 中华续行委办会调查特委会:《中华归主》,(北京:中国社会科学出版社,2007),485。

[7] 详参:柯喜乐,《圣爱的火焰:中国宣教史上的海家班》,韦华林译(台湾:宇宙光,2006)。

[8] 据说当时的中文名为:耶稣教施医院(参:刘荃等整理,<神的婢女——基督教医疗宣教在山西一瞥>一文,未刊稿)。

[9] 寿阳宣教会由内地会前同工毕翰道(Thomas W. Pigott, 1847-1900)创立,早期同工也都是前内地会的同工。戴德生和毕翰道这两位宣教领袖,虽然在具体的团队管理和福音策略上意见不同,但在对神和对中国人的献身精神却非常接近。详参:《殉道血》,169-83、220-48。

[10] 图四的名单上,洪洞教会有一位师清兰长老,乃席胜魔牧师的连襟。

[11] 引文和背景皆来自海恩波于1900年伦敦举行的内地会年会上的发言稿:“Mr. Marshall Broomhall, B.A. from the Province of Shan-si,” China’s Millions, British Edition, July 1900, 110-11。

[12] 图中“主赐成双”的横幅是1897年海恩波和柯玉英(Florence Corderoy)成婚时当地信徒送的贺礼。庚子教难期间,大宁至少有十名信徒殉道。参:《惟独基督——戴德生生平与事工图片纪念集》(香港:海外基督使团2005),112。版权属海外基督使团,蒙允许使用,非经许可,不得自行转载。

[13] 图四的名单上,许步云乃负责赵城、泸州和汾西等地的传道人。

[14] “Broomhall from the Province of Shan-si,” 111.

[15] “Broomhall from the Province of Shan-si,” 110;按许步云写给海恩波的信来看,原来应该有18名,其中两名刚刚去世。

[16] 详参:Prayer Directory, CIM, June 1900.

[17] 相关比较,可参:Alvyn Austin, China’s Millions: The China Inland Mission and Late Qing Society, 1832-1905, ( Michigan: Eerdmans, 2007) 362-63.

[18] 一作巴教士,在山西余吾等地服事。

[19] 以下内容主要节译自 “Mr. H. C. Burrows,” China’s Millions, British Edition, July 1900, 106. Burrows教士原为海军中尉(Lieutenant),1892年加入内地会赴华。

[20] “Broomhall from the Province of Shan-si,” 110-11.

[21] Wm. G. Peat, “An Entire Village Turned from Idols,” Sih-Chau, Shan-Si, China’s Millions, British Edition, May 1900, 65. 商德的见证可参:《殉道血》,482-83。

[22] 白教士与根秀贞姑娘(Helen MacKenzie)分别于1888年抵华,两人于1891年春成婚,先后在平遥和隰州事奉。1900年8月30日,白家全家殉道,白教士年35岁,白师母47岁,长女Margaretta不到十岁,幼女 Mary Elizabeth不到四岁。

[23] 图四的名单上,隰州、蒲城和石楼一带的教会有一位杨思荣长老。

[24] 童教士全名Duncan Kay,1884年加入内地会赴华,1889年转往山西曲沃服事。1900年9月15日,一家三口殉道,童教士37岁,童师母39岁,幼女珍妮5岁零四个月,另有二子一女因在山东的芝罘学校寄宿读书而幸免于难。

[25] 芮教士全名Gilbert Ritchie(1872-),1894年加入内地会赴华,在山西洪洞服事,1896年与海家四小姐海懿德成婚,因此芮教士是海恩波的妹婿,何斯德的连襟。芮教士夫妇婚后便开拓岳阳宣教站,1899年底返英述职,接替他们的澳洲籍同工巴尚志(David Barratt)于9月21日殉道。

[26] 晋南联合聚会方面的史料,详参:Marshall Broomhall, “Native Conference and Native Church Development,” China’s Millions, British Edition, June 1900, 83. 陈村方面的史料,另参:Marshall Broomhall, “Discipline and Progress at Hung-tung, Shan-si,” China’s Millions, British Edition, April 1899, 58.

[27] 纪教士于1884年加入内地会赴华服事,1889年与女宣教士沃爱贞(Kate McWatters)成婚,1890年从浙江调往山西大同服事。1900年7月12日夜晚全家殉道,夫妇享年皆37岁,长女Alice未满五岁,怀中的女婴仅13天。

[28] 原文为:Stewart McKee, “Conference at Ta-T’ong: Native Testimonies,” Ta-T’ong, Shan-Si, China’s Millions, British Edition, July 1900, 85;中译转载自:《殉道血》,340。

[29] 取材自:“Discipline and Progress at Hung-tung, Shan-si,” 58.

[30] 《惟独基督》,81。版权属海外基督使团,蒙允许使用,非经许可,不得自行转载。

[31] 英文原文:F. C. H. Dreyer, “A Report of the Conference at P’ing-yang Fu,” Ping-Yang, Shan-xi, China’s Millions, British Edition, July 1899, 108.《殉道血》314页有节译,引文以楷体标出。本文译者又增补了原文的其他部分,即“第四天下午”之后的内容。丁教士全名Frederick Charles Henry Dreyer(1872-1953),1895年加入内地会赴华,后出任山西洪洞道学院院长。

[32] 这篇日记原文为:Albert Lutley, “A Visit to the Stations of South Shan-Si,” China’s Millions, British Edition, March 1899, 41-42;中译节录于:《殉道血》,450-52。在本文中以楷体标出。版权属海外基督使团,蒙允许节录使用,非经许可,不得自行转载。

[33] 教难期间,有两位内地会女宣教士魏美例姑娘和苏梅兰姑娘在孝义遇害,详参:《殉道血》,279-93。

[34] 图四的名单上,隰州教会有一位史世盐传道。

[35] 教难期间(8月30日),有六位驻隰州的内地会宣教士遇难(详参:《殉道血》,475-95),包括白教士一家四口及两位享年皆仅32岁的女宣教士:胡秀英姑娘(Emma Georgiana Hurn,1868-1900)和饶姑娘(Edith Isabel Dobson),饶姑娘曾在甲午战争时期救护过中国伤兵(《殉道血》,15-16)。

[36] 当为前文所提到的杨思荣长老。

[37] 教难期间(8月13日),有三位内地会女宣教士在大宁遇难(详参:《殉道血》,418-37),包括下文提到的聂凤英姑娘(Frances Edith Nathan)和她的妹妹小聂姑娘(May Rose Nathan),以及郗秀贞姑娘(Eliza Mary Heaysman)。

[38] 古姑娘全名Elsie Gauntlett(1871-1942),1896年加入内地会,派驻山西大宁,1904年成为戴德生儿媳,即其继室福珍妮之子戴存信(Ernest H. Taylor)之妻。

[39] 教难期间,有七位内地会宣教士在河津遇难(详参:《殉道血》,346-63),包括宓学诚教士(Mr. & Mrs. George McConnell)一家三口,容有光教士(Mr. & Mrs. John Young)夫妇,和两位单身女宣教士:东静延(Elizabeth Burton),金宝延(Sarah Ann King)。

[40] 白教士全名A. R. Bergling,曾在山西运城服事。

[41] 邢教士(1867-1941)1891年加入内地会,在吉州、太原服事。

[42] 骆教士(1856-1901)1885年加入内地会,在平阳、太原和绛州服事。

[43] 教难期间(1900年9月15日),有三位内地会宣教士在曲沃遇难(详参:《殉道血》,496-511),即童教士一家三口。

[44] 史姑娘全名Janet Stevens,护士,1885年加入内地会,在太原赐大夫纪念医院服事,1900年7月9日在太原殉道,享年43岁。

[45] 贾姑娘全名Mildred Eleanor Clarke,1893年加入内地会,先后在太原、孝义和霍州等地服事,1900年7月9日在太原殉道,享年32岁。

[46] 卫医生全名Dr. William Millar Wilson,1891年抵华,两年后加入内地会,在平阳府行医布道,1900年7月9日与妻儿一起在太原殉道,卫医生享年36岁,师母年龄不详,幼子一岁零九个月。在英读书的长子和次子幸免于难。

[47] 详参黄锡培,< 1900年义和团事件中殉道之宣教士名录>,CCM US & OMF HK, 2008;Prayer Directory, CIM, June 1900.

[48] “幸存者的罪疚感”是一种心理学现象,属于“创伤后应激障碍”( post traumatic stress disorder , PTSD ) 的一种,通常产生在天灾人祸的幸存者身上,他们因为自己从灾难中幸存而感到困惑和内疚,甚至宁愿自己也遭遇不幸。

[49] Address by Mr. A. Lutley, China’s Millions, British Edition, March 1901, 37-38.

[50] 光绪廿八年正月廿五日(1902年3月4日)山西巡抚岑春煊为查明上年各教士被害情形及抄送清折等事咨呈全权大臣文,载《清末教案》(第三册,北京:中华书局,1998),189-92。

[51] 同奏折附件六:内地会教民房物连恤在内赔款细数单,《清末教案》(第三册),206-08。

[52] 《殉道血》,473。版权属海外基督使团,蒙允许使用,非经许可,不得自行转载。

[53] Phyllis Thompson, D. E. Hoste: A Prince with God, London: China Inland Mission, 1947.

[54] 冯浩鎏,《隐藏基督里:何斯德小传》(海外基督使团,2008)。

[55] 寿阳宣教会所有的同工,都在庚子教难期间殉道。返英述职叶守真医生,作为寿阳宣教会唯一的幸存者,多年后想起这场人间惨剧,仍悲痛地说:“神觉得我不够格在1900年为祂而死。”但叶医生代表差会声明放弃所有的赔偿,并将寿阳宣教会的故事写成Fire and Sword in Shansi一书留给后人。

[56] 当时戴德生觉得另一位驻晋宣教士李提摩太(Timothy Richard)的宣教路线偏移了传福音的主旨,过于强调促进中国社会的文明与进步,甚至有在地实现天国的倾向。李提摩太的立场影响了周边很多宣教士,直接或间接地导致了部分内地会同工辞职转会。戴德生称这种宣教立场为“山西风气”(Shansi spirit)。

《教会》 扎根教会 服事教会 建造教会

《教会》 扎根教会 服事教会 建造教会