文/ Little Paul

编者按:1927年,宣教士撤离中国后,甘藏边区的中国信徒仓促接棒,并在汹涌的民族主义浪潮之裹挟下开启了“自立”进程。然而,当时的教会还远未成熟到可以真正自养、自治、自传的地步。他们曾一度倚靠世俗政权的保护,甚至幻想申请国家资助。但是,教会很快便因“河州事变”的爆发,以及接二连三的战乱、旱灾与饥荒而遭遇灭顶之灾。在至为黑暗的时刻,宣教士们一一返回了甘藏边区。他们为当地信徒带来了鼓励,并且通过与国民军、回族军队的斡旋,拯救了许多人的性命,还为濒临死亡的饥民带来赈灾资金。这一“纷乱”时期结束以后,甘藏边区进入“重整与更新”的阶段,藏族和穆斯林的福音工作取得了新的进展,汉族教会也在宣教士的帮助下实现了真正的自立。本文重点介绍“纷乱”阶段的事件,“重整与更新”阶段的历史将于下期刊登。

“权宜之计”——甘藏边区汉族教会尝试本色化

与1900年因庚子拳乱而导致的撤退不同,1927年宣教士撤离甘肃并不意味着宣教事业的中断。其时,福音已经在甘藏边界的各个据点牢牢地扎下根来。一个可以继续运作与成长的教会系统已经成型。即使宣教士不在,教会的各项事工也没有陷入停顿,甘藏边区的历史也在继续向前发展。

甘藏边区的各个教会作为一个整体,已经明确地认定了自己的身份——一个与差会(宣道会)相区别的实体。多年来,宣教士们在尝试建立“自养”(self-supporting)、“自治”(self-governing)、“自传”(self-propagating)的“本色化教会”(indigenous Church)时,一直煞费苦心地强调这种区别。基于这样的区别,由差会支持的工作归差会治理,由教会支持的工作由教会治理;差会不染指教会的奉献,教会也不倚赖差会的资金。如今,汉族教会终于具备了独立自主的意识,得以在宣教士缺席、差会补贴中断的情况下继续保持传福音与牧养的工作。

除了“本色化教会”的身份认定以外,政治环境也在催逼、诱导教会进行“必要的变革”。民族主义已成为举国公认的理想和信念,绝不容许任何人提出些微的质疑。仇外情绪在国人生活的各个层面激烈地涌动。经过激进、反复的宣传之后,多数普通民众甚至一部分中国基督徒都认为:“外国差会的传教活动是帝国主义阴险狡诈的宣传,差会的资金支持是通过财政手段施行的独裁,差会的治理是强加给一个自由民族的暴政。”街头巷尾都在热议单方面修改不平等条约的计划。[1]

自1926年7月起,以“打倒列强,除军阀”为口号的国民革命军在北伐战争中所向披靡。1927年2月,武汉国民政府成立。冯玉祥的国民军表示拥护武汉国民政府,5月接受改编为国民革命军第二集团军。当时,主政甘肃的正是冯玉祥麾下的国民军将领刘郁芬,省内各处教会所面临的“反对帝国主义”的压力可想而知。

甘肃的中国基督徒对时局作出研判:“良以教会多由西人主持,国情民俗,不无隔膜。迩来革命潮流,风驰电掣,影响所及,大有顺存逆亡之势。况国人因西教士及不平等条约之故,真象未明,误会实深,蒙教会以不白之冤……”遂决定“审时度势,顺天应人,毅然改组本色教会……”兰州教会深感“环境需要,潮流趋势,缓无可缓”,于1926年12月12日率先“就兰州内地会原有会址,改组兰州中华基督教会,自养自传,力脱倚外根性” [2]。

受此风潮的影响,甘藏边区的汉族教会在宣教士撤离几个月之后,即通过国际邮件向宣道会甘藏边区执行委员会[3]提交正式报告,要求获得“完全自养、自治、自传的本色化教会”之地位。1927年10月30日,狄道宣道教会“取消本名”,改组为“狄道中华基督教会”,且声明“嗣后一切组织教务,纯由华人主持”。[4]

甘肃教会“建立本色化教会”的口号以及“与帝国主义者划清界线”的立场受到国民军政府的认可。1927年12月25日,兰州中华基督教会举办纪念成立一周年暨庆祝圣诞节的典礼,邀请甘肃省政府主席刘郁芬出席并作演讲。刘郁芬致训词:“基督教与国民革命,毫无冲突。基督教所实行的自由、平等、博爱,国民革命也很提倡,可见实有合作之必要。希望基督徒都能参加国民革命,共同打倒帝国主义……”[5]

乍一看,甘藏边区的汉族教会似乎做了一个无比明智的决定。但若是作进一步的考察,就会发现其中颇有一些蹊跷之处。

长久以来,甘藏边区的教会一直倚仗外国宣教士的属灵扶助,从差会接受的补贴也连年增加,可并没有中国信徒愿意增加奉献,也没有中国传道人愿意凭信心仰望神的供应,以实现真正的自养。那么,为什么汉族教会现在忽然决定要“自立更生”了呢?如此心急火燎地与外国差会划清界线,究竟是顺服、遵行神的旨意,还是凭人的智慧所作的筹算?

据一些宣教士在若干年之后的观察,甘藏边区的中国信徒在当时远未成长为“不倚靠势力和才能,惟独仰赖神”的信心勇士。他们在宣称与宣教士划清界线的同时,又期冀于甘肃国民军政权的保护与支持。更有甚者,部分信徒竟然盼望成为“国家教会”,从政府领取津贴,甚至觊觎差会留下的教堂、住宅等教产。[6]

这样看来,那一时期“本色化”口号的盛行,与其说是因圣灵更新信徒生命而引致的教会复兴,倒不如说是汉族信徒因形势所迫而采取的权宜之计。

然而,任何“不以神为他力量”的筹算必定站立不住。随着冯玉祥的国民军在1926年末“入陕作战”,复于次年5月“师出潼关、策应北伐”,甘肃省的财政支出和军费开支连年增加。国民军将领的军阀作风也日渐暴露,他们将繁重的军费、兵役负担强加于各族人民。民间百姓不堪重负,生活越来越艰难。[7]1928年5月,因国民军政府在河州横征暴敛,加之不尊重穆斯林民族的宗教习俗,“河州事变”[8]爆发。甘藏边区所在的整个区域饱受兵燹之祸。

落在诸般的患难里、心中作难之时,甘藏边区的中国信徒们才意识到自己多么需要宣教士们的属灵扶持与无私的帮助。在全省饥荒遍地、疫病横行之时,中央政府却因忙于内战而无暇他顾,甘肃省政府也救灾乏术,中国信徒们将发现,真正施以援手的还是宣教士们,以及远方那些同在天父家中的弟兄姐妹……

“风险自负”——宣教士重返甘肃

1927年9月末,撤回美国的甘藏边区宣教士齐聚在位于纽约的宣道会总部,热切地为中国教会祷告,同时商讨下一步的工作计划。当时,汉族教会已经要求获得“完全独立自主的地位”。宣教士们十分热衷于推行“本色化教会”的理念,对汉族教会属灵状况的评估也十分乐观。因此,似乎已没有必要再派人返回甘肃了。

宣教士们惟一可以做的就是做出“尽可能慷慨的财务安排”——汇款给甘藏边区的教会,以帮助他们度过艰难的自立适应期。他们还呼吁美国教会为中国教会祷告,“求主坚固甘藏边区的中国信徒领袖,继续使用他们服事当地教会”。会议决定先期派遣斐文光夫妇返回中国,以便及时传递关于中国政局与教会情况的信息。[9]

1928年夏,甘藏边区执行委员会的成员又聚集至纽约,与宣道会外事委员会(Foreign Department of C&MA)的负责人克省悟等人商谈。他们最后决定,五对负责藏族、穆斯林事工的宣教士夫妇应该返回中国,与在此前动身的斐文光夫妇一同前往甘藏边界。9月,汪肃鹤夫妇、季维善夫妇、孙守成夫妇、艾名世夫妇和海映光夫妇等十位宣教士[10]与他们的五位子女乘坐轮船,从加拿大的温哥华出发,前往中国。[11]

图一:1928年秋返回甘藏边区的五对宣教士(在轮船上)[12]

从左至右:孙守成、海映光、季维善与其子George William Griebenow、海映光夫人与其女Myrtle Holton、季维善夫人、孙守成夫人与其子孙名世(Robert D. Carlson)、艾名世、艾名世夫人与其子David Ekvall、汪肃鹤与其女Lelia Koenigswald、汪肃鹤夫人。

一行人赶到汉口与斐文光夫妇会合之后,新的问题出现了。美国领事馆起先不赞同他们在兵荒马乱中的内陆旅行,几经争论后才勉强出具了附注“风险自负”的同意书。此外,控制铁路的中国军官也因担心出现“洋人被劫或遇害”的事故而拒不放行。斐文光和艾名世只得前往河南开封,面见国民革命军的高级将领,才最终获得去甘肃的通行证。

11月中下旬,十二名成人、五名儿童连同他们的所有行李,都被安置在一节车厢中,乘火车缓缓西行。在五天五夜的时间里,火车上没有食物甚至没有水供应,宣教士们只得在沿途停靠车站的小贩处购买大饼和开水。到达铁路的尽头之后,他们再租下六辆骡车,以更加缓慢的速度向甘肃旅行。天气已经转凉,食物越来越难以购得,关于穆斯林暴乱的传闻也越来越多。[13]

12月中旬,疲惫不堪的宣教士们终于抵达陇西[14]——宣道会甘藏边区最东边的宣教站。等待他们的将是战乱、仇杀与饥荒……

“烽烟四起”——“河州事变”的爆发与宣教士保护百姓的努力

回族将领马仲英[15]于1928年5月初自循化起事,以“官逼民反”为口号,聚集了数万人,在5月、6月和8月三次围攻河州城,发起“河州事变”。与马仲英部队一同起事的士兵和民众以回族、东乡族等穆斯林民族为主。由于历史上各民族之间的积怨,“河州事变”很快就引发了各方势力的混战,由马仲英部对国民军的反抗演变为洗劫城乡和民族仇杀的“兵灾”。战事越演越烈,依次蔓延至甘肃、青海和宁夏三省。战火所及之处,城镇、村庄被焚烧殆尽,粮食、财物被劫掠一空,无辜的汉、藏、回等各族民众惨死刀下。

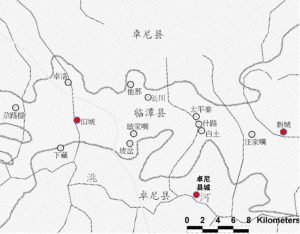

图二:甘藏边区在“河州事变”中受到波及的地区

注:蓝色箭头为马仲英部在事之初的进攻方向,红色箭头为其溃退后进入临潭等地的路线

在甘藏边区,首先受波及的是河州(今甘肃省临夏回族自治州临夏市)、宁河(今临夏回族自治州和政县)与狄道(今甘肃省定西市临洮县)三地的教会。

在国民军与回族军队的激战中,河州郊区被夷为平地。宣道会在河州的会堂因设在城内,故而得以保全。然而,内地会宣教士位于河州的住宅全被烧毁,河州医院也受损严重。之前稍有起色的穆斯林福音工作因战乱完全停止。[16]

宁河位于河州与狄道之间,自“河州事变”之初就被回族军队围困,城内挤满了逃难的汉族民众。此处的中国传道人王大卫(王焕文)家中挤满难民。在一位回民朋友的帮助下,王大卫一家装扮成穆斯林逃出城去,但他的妻子却因重病而不得不留在宁河。六个月后,国民军援军到达,宁河之围得以解除。王大卫急忙赶回,才得知在家中避难的三十人中有十人死于饥饿或瘟疫,但他的妻子却神迹般地痊愈了。[17]

1928年6月,马仲英部“二围河州”期间,经宁定(今甘肃省临夏回族自治州广河县)进攻狄道。洮河西岸的汉民被杀甚众,死里逃生的难民纷纷涌入狄道,与城内军民死守城池。因遇粮食欠收,国民军政府又“见一斗拿一斗,见五升拿五升,不存半点客气,扰民与贼无异”,所以狄道城内每天都有许多饿死之人的尸体被抛至北门外的沟渠中,为恶狗争相吞食。[18]

1928年11月29日,刘郁芬集结国民军多支部队,下达总攻击令。在国民军优势兵力的围攻下,马仲英部于12月3日“呈总崩溃形势”,只得撤出河州。马仲英遂率余部突入河州西南的藏区,经槐树关向临潭进发。此后,先攻陷临潭、卓尼和岷县,再围攻陇西,在进犯天水受挫后,复又折回岷、临、卓三地,直至1929年2月初才经夏河进入青海境内。[19]甘藏边区在临潭、卓尼和岷县的教会深受其害,远甚于河州、宁河与狄道等地教会所遭遇的。

12月5日,马仲英带兵数万从河州突至临潭,占领旧城。6日,进抵卓尼,卓尼土司杨积庆退守博峪。马仲英下令焚烧土司衙署及城区房屋,宣道会在卓尼的宣教站也被焚毁。7日,攻占新城。10日,攻下岷县,征用岷县城外的神召会教堂为司令部。盘踞临潭、岷县期间,马仲英部在城乡四处杀人抢劫,连为汉族民众陈情的回族士绅都惨遭杀害。[20]

图三:临潭旧城、新城与卓尼县城(柳林镇)[21]

12月16日,回族军队兵临陇西城下。宣道会的十二位宣教士恰好在那天也抵达陇西郊外。次日拂晓,艾名世、汪肃鹤前去与回族军队交涉,却被扣留,手枪、马匹和其他随身物品也被抢走。由于几年前曾与马仲英有一面之缘,所以艾名世机智地请求面见“尕司令”。马仲英竟然友善地接待了他,笑着问:“艾牧师,你来这里做什么?”于是,之前被抢的物品得以归还,宣教士们也如愿得到了通行证。18日,宣教士一行人从尸横遍野的战场旁经过(国民军吉鸿昌部曾在昨日与马仲英的部队激战),终于进入陇西城内。陇西教会的领袖们热情地为他们生火、做饭,安顿他们住下来。稍后,“当意识到宣教士来并不是要接管教会,而是为前往未得之民中工作时,他们的欢迎就更加热烈了”。[22]

宣教士们在陇西城内休息了近一周的时间,便于圣诞节后分散至不同的地区。斐文光夫妇、孙守成夫妇和艾名世夫妇去了临潭旧城,海映光夫妇住在岷县,汪肃鹤与季维善夫妇则分别前往合作、拉卜楞。

意料之外的战祸又再次临到岷县、临潭与卓尼,甚至蔓延到合作与夏河。1929年1月9日,进犯天水受挫的马仲英部突然出现在岷县城外,很快攻入城内,开始烧杀抢掠。被困在岷县城内的海映光夫妇命悬一线,只能将自己的性命交托于主。所幸的是,回族军队慑于在后追击的国民军,很快撤离。[23]

1月10日,马仲英部逼近临潭旧城,有二百余名汉族民众涌进福音堂寻求庇护。傍晚,宣教士和中国信徒一同为众人的性命恒切祷告。夜深时,马仲英的军队入城,士兵们一边用力砸福音堂的大门,一边威胁里面的人开门。经过祷告后,艾名世作为宣教士代表出去交涉。虽然被几支步枪抵住胸口,他还是靠主保持镇静,质问穆斯林士兵:“我是‘尕司令’的朋友,你没有见过我们在陇西一同骑马吗?”一位回族军官认出了艾名世,福音堂转危为安,又很快得到了马仲英签发的“保护令”。

驻扎于旧城的十八天里,马仲英部焚毁近五十个藏族、汉族村落,屠戳近七百人,成千上万的民众逃到山间的树林避难,缺衣少食,受尽煎熬。为了给一同起事的马廷贤报仇(马廷贤此前经过藏区时被藏民抢走妻妾、财物),马仲英放火烧毁有数百年历史的卓尼禅定寺,以及寺内所藏《甘珠尔》《丹珠尔》经版。

由于艾名世与“尕司令”的交情,加之宣教士们为受伤的穆斯林士兵提供医疗服务,所以宣道会、神召会在临潭的教产得以保全,躲在福音堂内的信徒和民众也得到庇护。除此之外,艾名世与孙守成还受马仲英之托两次前往卓尼土司杨积庆处传达媾和条件。宣教士们几次面见马仲英,“徒劳地请求他放过无辜的汉族、藏族妇女与儿童”。虽然为和平奔走,以及为受害之人求情的尝试收效甚微,但宣教士们确实尽了自己的努力。[24]

1月28日,马仲英部前往夏河,后又从那里进入青海。但是,由“河州事变”引发的浩劫远未结束,将有更重的打击临到甘藏边区的教会。

1月29日,国民军冯安邦旅追击马部至临潭,镇压了当地与马仲英一同作乱的回民,累及许多妇孺,复又“放抢三日”。在旧城因藏、汉二族报私仇而被杀的回族群众也有百余人。国民军撤出临潭后,新任县长以“清乡”为借口,勒索、压迫当地回民。

2月,马仲英麾下的韩进禄部围攻渭源不克,流窜官堡(今甘肃省定西市渭源县会川镇)等地,抢掠群众。宣道会在官堡镇设有一处聚会点,作为狄道教会的支会,此时也大受搅扰。[25]

5月20日,旧城回民马尕西顺因其子为国民军所杀,招聚新、旧两城部分回族群众密谋发动叛乱。6月16日,引来康乐等地回族土匪五百余人占领旧城,捕杀、劫掠汉、藏两族民众。7月3日、5日,国民军李松昆师先后克复临潭新城、旧城。进城后,国民军逐批处决未能及时逃走的回族人,并且放火焚城。

艾名世闻讯后紧急从录巴寺骑马赶到旧城,拦住正准备在福音堂放火的士兵。一位与艾名世相熟的基督徒军官出面帮助,对福音堂加以保护。然而,福音堂的守门人——一位刚刚归信的回族基督徒和他的全家——已在艾名世赶到之前被国民军杀害了。宣道会在旧城用于接待藏族客人的旅栈完全被毁,福音堂里没有一扇门窗是完整的,地板也被火烧出一个大洞,宣教士存放于此的全部衣物、书籍、家具和其他用品都已不知去向……

8月初,流落于河州一带的回族难民返回临潭。13日,卓尼土司杨积庆的藏族军队为报此前寺院、城乡被烧之仇,以开大会、发赈济款为名,将各地回乡的回族难民悉数诱入城内。一入旧城西门,藏兵便把妇孺赶进废墟,将难民中的万余名青、壮年回族男子尽行残杀。此后,临潭县长又驱赶残存妇女、儿童回乡,有人惨遭凌辱杀害,因饿病交加而死者也为数不少。[26]

艾名世当时正在旧城,他听到远处的一座院落传来回族妇女的哀号声,便跑去交涉。他“盘腿坐在大院的门前,把步枪架在双膝之上”,终于喝退了正在撞门的卓尼民兵,使院内妇孺脱离险境。之后,艾名世向回族难民“施衣布粥”,赖以幸存者甚众。[27]

图四:在藏区生活的艾名世与儿子David Ekvall(摄于1934年左右)[28]

1929年末,河州地区多股回族武装聚集在一起,号称“十大司令”部。初犯合作,威胁进攻夏河。后又逃窜至临潭,“大肆焚烧县乡之公署、寺庙,屋舍无一幸免”。1930年1月初,向南逃窜,攻陷岷县。直至1月6日,才被国民军李松昆部与高仲勋部击溃。

“十大司令”部驻合作期间,斐文光、汪肃鹤与匪首周旋,宣教站得以保全。宣教士们回忆说:“言语、动作必须十分小心,对这些强盗的要求(如与外国人合影)也必须全部满足,稍微不慎即有性命之虞。”这伙土匪流窜至临潭期间,新城宣道会教堂的部分房屋被焚毁。他们占据岷县时,甚至威胁杀死男性宣教士,将他们的妻儿当作绑票带走……[29]

1928年末至1930年初,生活在临潭、卓尼一带的基督徒大多逃往藏区避难,教会的聚会完全中断。临潭旧城几乎被夷为平地,元气大伤,用了十多年的时间才恢复原有的规模。宣教士不得不放弃了这个从前的藏区宣教中心,移驻录巴寺。宣道会位于岷县的会堂轮流被回族土匪和国民军征用,信徒人心惶惶,教会活动也几近停顿。[30]

“挺身而出”——饥馑瘟疫之中的慈惠事工

1928年至1932年,甘肃全省遭遇了罕见的旱灾。1928年、1929年,甘肃受灾县均为65个,占全境78个县总数的83%;1930年和1932年,受灾县的数目也分别达到了60个、59个。甘藏边区所在的临潭、卓尼、岷县、渭源、临洮与河州等地均为重灾区,赤地千里,炊烟断绝。“易子而食”“窃孩而食”的惨景到处出现,卖儿卖女更为寻常,各县儿童不敢出户。1932年,甘肃省政府在告各界的公开信中声称,全省“连年大旱,秋夏无收,加以兵匪蹂躏,劫烧杀戮,惨无人道,破坏至五十余县,死亡达三百万人,其幸存者,衣食居住,一例荡然……”[31]

图五:父母饿毙之难儿(1929年,甘肃)[32]

1928年6月,国民革命军占领北京,标志着北伐战争取得胜利。同年年底,奉系张学良宣布“东北易帜”,表示服从国民政府。至此,南京国民政府在名义上统一全国。甘肃民众本来期待“国民革命胜利”、“国家统一”后,中央及地方政府可以集中力量救灾,赈济饥民。然而,事与愿违。原本团结在“革命”旗号下的国民党四支集团军——蒋介石的第一集团军和冯玉祥、阎锡山、李宗仁这三大地方实力派互不信任,都不愿意带头裁军。在民国十八年国民政府的财政支出中,军务费仍占半数,而同期拨给北方七省的赈款还不及军费的一个零头。这样一个穷兵黩武的政府,既没有力量,也不会认真地去救荒赈灾。

1929年至1930年,蒋、冯、阎、李等“革命将领”之间的矛盾骤然激化,甚至不惜兵戎相见。1929年5月、10月,发生两次蒋冯战争,这正是旱荒最严重的时期。1930年5月至10月,爆发了蒋介石与冯、阎、李之间的新军阀大战,共投入兵力100万以上,所耗战费2亿元。冯玉祥的国民军继续在甘肃横征暴敛,“甘省以天旱之故,地皮坚硬如铁,且因乡间牛马被冯军搜拉一空,存储籽种,亦被强取完尽……”而蒋介石的南京政府,为了切断冯部的供给线,甚至扣下赈灾粮不发,视西北为“国家之弃民、弃地”。[33]

返回甘肃不久,时任甘藏边区主席的斐文光就向总会报告:“我们此前曾做出‘甘藏边区教会将于1928年末实现完全自养’的决议。然而,当下灾情太过严重,本地教会不但无力支持牧师和传道人,还必须接受美国(教会)的救济,以免有人饿死。因此,对甘藏边区的预算支持必须再持续一段时间,缩减补贴的计划也必须推迟。”

另一位宣教士也在宣道周刊上呼吁:“如果我们(甘藏边区)的基督徒有什么时候需要帮助,那就是现在。他们正在挨饿,他们的家园被毁,他们也在受冻,而且看不到困难有任何缓解的迹象。此外,瘟疫在民间爆发,许多儿童夭折了……”

留在美国的宣教士也在各处教会传达中国信徒的需要,筹集款项来救济甘藏边区的饥民。一位年轻姐妹奉献了500美元——这笔钱原本是丈夫预备为她买钻戒的。一位久卧病榻的老姐妹也捐出了几百美元。宣教士们拿出自己微薄的储蓄进行奉献。小孩子们卖掉自己的玩具,以添加救灾基金……[34]

继斐文光等首批返回的宣教士之后,吕成章也启程前往中国。由于甘肃各地的灾民正处于水深火热之中,他在抵达中国之初便加入了中国华洋义赈救灾总会的工作。1930年3月初,吕成章随时任甘肃赈务主任的内地会宣教士安献今(George Findlay Andrew)从天津出发,一同前往甘肃。旅行途中,吕成章忽然高烧不退。由于“客岁(1929年)灾区疫疠盛行,西籍教士及办赈人员被传染者共二十人之多,内有十四人竟因此不起”,所以随行人员异常紧张。幸而经内地会李瑞思医生(Dr. Delwyn Vaughan Rees,又名李岱汶)照护,病情转危为安。

到达甘肃后,吕成章投入到各地的赈灾工作中去。尤其值得一提的是,他与岷县县长合作,以美国寄来的面粉为工价,招募饥民修建公路。因正值粮食紧缺,前来应征的劳工成百上千。每天中午,吕成章先向工人们传讲福音,再请他们享用午餐。通过这样富于创意的方法,既分发了物资,又帮助财政捉襟见肘的地方政府修好道路,还成功地向民众传讲福音,真是一举三得。[35]

图六:吕成章组织灾民修筑公路(1930年左右)[36]

除吕成章以外,各个差会的宣教士也都热心参与赈灾工作。华洋义赈会的年度报告中曾有如下的记录:“本年办理甘赈协助工作最出力者,西人方面为吴林德、海万德、海映光、季维善、新普送、汪肃鹤、多福寿、宋益谦诸君。均属异常热心,殊可钦佩……”其中,海映光、季维善和汪肃鹤是宣道会甘藏边区的宣教士,新普送隶属于神召会,多福寿来自协同会,其余几位是内地会的宣教士。[37]

与饥荒如影随形的是瘟疫。1929年,严重的瘟疫在甘肃全省暴发。这一轮疫情的死亡率很高,传染性极强,以至于很少有人敢去照顾伤寒病人,甚至连众多的死者都无法得到及时埋葬。普通民众因营养不良,抵抗力下降,所以极易因感染疾病致死。饥民四处流浪乞讨,又加剧了瘟疫的流行。[38]

甘肃的宣教士们为救援被瘟疫感染的病人付出了巨大的代价。当年,内地会在甘肃省因斑疹伤寒(typhus)等疫病去世的宣教士竟达12人之多,其伙伴差会协同会也在甘肃损失了5位宣教士。其中的大多数人都是在救治或赈济灾民时感染疾病而死。1929年也由此成为内地会自庚子拳乱以来损失宣教士最多的一年。[39]

甘藏边区所在区域的疫情也十分严峻。狄道“瘟疫盛行,死之枕藉”;岷县“发生瘟疫,初得时身热喉痛,一二日周身俱出斑点,三四日即行死之,每日死者竟达到二百余人,死者尸体满地”;渭源、陇西、河州和宁河“近日时疫流行,死之甚多”。各地汉族教会因瘟疫而导致的死亡人数甚至超过在饥荒中饿死的人。莫大猷在几年后返回狄道时,悲伤地发现教会中一些熟悉的面孔再也见不到了——许多人已在饥荒后的瘟疫中过世了。[40]

在河州,海映光因积极参与分发食物的工作,从灾民处感染了伤寒,病势很重。身怀六甲的海映光夫人为照顾丈夫也不幸被传染。二人在生命垂危之际已经写下遗嘱,委托中国基督徒临时照顾年幼的女儿。河州的中国基督徒聚集在一起,商量当怎样行。他们十分悲伤,有人提议购买木料,做两口棺材。后来,一位年长的信徒站起来,说:“让我们为海牧师夫妇祷告,求主医治!”于是,众人聚在一起恒切祷告。渐渐地,海映光夫妇的身体奇迹般地复原了。可是,他们早产的儿子最终还是夭折了。[41]

图七:临夏华洋工赈处职员及工人等欢迎安、吕、海三牧师的合影(1930年8月)[42]

后排左三:吕成章,左五、左六:安献今、海映光,中排左三:王焕理[43]

即使在藏区的合作、拉卜楞,也有许多灾民得到宣教士的帮助。在“河州事变”中,普通百姓的家园被毁,许多人还遭受土匪的严刑拷打,被迫将钱财、粮食交出来。他们衣衫褴褛,一路行乞,进入藏区。汪肃鹤夫妇靠着美国宣道会寄来的善款,帮助这些在战火中失去一切的灾民。汪肃鹤夫人不幸染上伤寒,但靠神的恩典得以痊愈……[44]

“纷乱”终将结束,企盼“重整与更新”

宣教士在1927年仓促撤离后,甘藏边区的汉族教会经历了各样的患难,几近瘫痪。先是有教会内部的不法之徒恶意挑战牧师、长老等领袖的权柄,扰乱治理次序。随后,饥荒与战乱接踵而至。因为军队强占教堂和其他聚会地点,所以教会的聚会被迫中断。一些信徒为躲避战乱而逃离家乡,一些信徒因食物短缺和瘟疫而死,甚至为兵匪所杀。不忠心的传道人因津贴停发便撇下羊群,吃饼得饱的信徒见无利可图就离弃信仰。教会的建制被彻底打散,信徒人数锐减。[45]

与此同时,藏族、穆斯林福音事工也受到很大的影响。临潭旧城被夷为平地,此后再没有藏族人来城内贸易。卓尼城区房舍烧毁殆尽,宣教站也未能幸免。在录巴寺,部分早年受洗的藏族家庭竟然转身退后,归回偶像崇拜。[46]在河州,汉、回两族之间的关系被撕裂,信任荡然无存,向穆斯林传福音由此变得更加艰难。因着内地会建在河州城外的医院被毁,通过医疗事工接近穆斯林族群已无可能。

自1928年起,宣教士们陆续返回甘藏边区,艰难地恢复在汉族、藏族和穆斯林中的工作。其中,率先得到恢复的是藏族福音事工。除了重开拉卜楞、合作与录巴寺等地的宣教站以外,宣教士们还进一步深入藏区,试图建立新的宣教点。汉族教会因宣教士的劝勉、安慰而稍得振兴。与此同时,宣教士前往河州、循化,重新启动对穆斯林的福音事工。这样,甘藏边区的工作开启了新的篇章,进入“重整与更新”的阶段。

[1] Robert B. Ekvall, Gateway to Tibet (Harrisburg, PA: Christian Publications, 1938), 78-79.

[2] 〈兰州中华基督教会通启(甘肃)〉,《兴华》7,1927年6月,27-28;〈甘肃中华基督教会第一次全省联合大会筹备委员会宣言〉,《真光杂志》6,1928年6月,85。

[3] 甘藏边区执行委员会(Executive Committee)由在该宣教区内服事的资深宣教士组成,在汉族教会取得自立地位之前,是全区教会的最高决策机构。

[4] Ekvall, Gateway to Tibet, 130-31;郭天俊,〈西北本色教会佳音(甘肃):狄道宣道会取消本名〉,《通问报》1279,1928年1月,4。

[5] 郭天俊,〈兰州中华基督教会佳音(甘肃):省政府刘主席致训词,教育厅马厅长演说,促进全甘教会自立,狄道宁夏天水各教会响应〉,《通问报》1285,1928年2月,2。

[6] Robert B. Ekvall, Harry M. Ahuman, etc., After Fifty Years, A Record of God’s Working through the Christian and Missionary Alliance (Harrisburg, PA: Christian Publications, 1937), 191; Ekvall, Gateway to Tibet, 130-31.

[7] 丁焕章,《甘肃近现代史》(兰州:兰州大学出版社,1989),319-24;张小树,〈国民军入甘及社会影响〉(硕士学位论文,西北民族大学,2010),17-21。

[8] “河州事变”又称为“第四次河湟事变”,是回族将领马仲英于1928年5月至1929年5月发动的反国民军叛乱,波及甘肃、青海、宁夏三省。这次事变是民国时期甘肃省发生的规模最大的动乱,造成数十万人的伤亡,使得汉、回、藏等民族之间关系更趋紧张。来源:吴剑丽,〈第七章 马仲英叛乱对西北穆宣事业的影响(1928-1932)〉,于《荒原仄径——1949年前来华传教士的穆宣足迹》(香港:建道神学院出版社,2020),221-34;丁焕章,《甘肃近现代史》,324-34。

[9] “Important Missionary Conference,” The Alliance Weekly, October 8, 1927, 658; “West China,” The Alliance Weekly, November 26, 1927, 779.

[10] 十二位宣教士的简介见〈附录:1915—1926年宣道会甘藏边区宣教士名录〉,《教会》92,2022年12月。

[11] “Personalia,” The Alliance Weekly, November 3, 1928, 717.

[12] 照片来源:由孙名世先生(Robert D. Carlson,1928-2019,孙守成之子)于生前收集、整理,再经其子Ted Carlson先生提供,并允准使用。在此一并致谢。本文标注为“Ted Carlson先生提供”的照片,均属此类情况。

[13] “Requests for Prayer, China,” The Alliance Weekly, November 17, 1928, 738; “Prayer Requested for West China Missionaries,” The Alliance Weekly, February 23, 1929, 114; Robert D. Carlson, “Early Years,” Memories of Years Past (unpublished, 2008), 6-7.

[14] 民国二年(1913年)初,北洋政府废清朝府、厅、州旧制,一律改为县,巩昌府改为陇西县,岷州改为岷县,洮州厅改为临潭县。1927年前后,改定后的地名已经广泛使用。故而,“甘藏边区简史”从本篇起开始改用“陇西”、“岷县”和“临潭”等地名。

[15] 马仲英(1910–1937),回族,甘肃河州莫尼沟人。自幼聪明强悍,十余岁起即开始代理父亲署理军务,人称“尕司令”。于1928年5月发动“河州事变”,围攻河州,同时攻击邻近的宁河、狄道等地,此后率军转战甘肃临潭、卓尼、岷县、陇西、天水等地,又进入青海、宁夏。所部军纪较差,冷酷残忍,时常劫掠百姓,稍遇反抗即屠城加以报复,给所经过的地区带来深重的灾难。

[16] 黄锡培,〈安乐欢医生〉,于《舍命的爱——中国内地会宣教士小传》(美国中信出版社,2007),177; Rev.Thomas Moseley, “Mohammedans of West China,” The Alliance Weekly, October 13, 1928, 667。

[17] “Kansu-Tibetan Border,” The Alliance Weekly, July 20, 1929, 467; Ekvall, Gateway to Tibet, 110;马凯祥,〈一九二八年河州事变中被围攻六个月的宁河〉,于《甘肃文史资料选辑》,第二十四辑:《马仲英史料选辑》(兰州:甘肃人民出版社,1986),94-102。

[18] 《甘肃文史资料选辑》,第十辑:甘肃解放前五十年大事记(兰州:甘肃人民出版社,1981),108-09;王箴,〈龙蛇泪痕〉,于《马仲英史料选辑》,45;临洮县志编篡委员会,《临洮县志》(兰州:甘肃人民出版社,2001),17;Thomas Moseley, “Standeth God Within the Shadow,” The Alliance Weekly, November 12, 1932, 734。

[19] 慕文云,〈河凉事变追记〉,袁第锐,〈马仲英军事活动编年纪略〉,于《马仲英史料选辑》,58、258-60;韩定山,〈马仲英与河湟事变〉,于《甘肃文史精萃》,1:史料卷(兰州:甘肃人民出版社,2009),310。

[20] 甘南州州志编纂委员会,《甘南藏族自治州州志》(北京:民族出版社,1999),69;临潭县志编篡委员会,《临潭县志》(兰州:甘肃民族出版社,1997),18;卓尼县地方史志编委会,《卓尼县志》(兰州:甘肃民族出版社,1994),21;岷县志编篡委员会,《岷县志》(兰州:甘肃人民出版社,1995),23、602;李桂斋、朵文焕,〈回族英杰马麟图〉,于《岷县文史资料选辑》,第二辑(岷县:内部发行,1990),159-62;“Prayer Requested for West China Missionaries,” 114。

[21] 照片来源:Hille Marie – Paule,〈洮商经历的片段〉,于《中国近现代行业文化研究——技艺和专业知识的传承与功能》(北京:国家图书馆出版社,2010),225。

[22] 陇西县志编篡委员会,《陇西县志》(兰州:甘肃人民出版社,1990),10; “Prayer Requested for West China Missionaries,” 114; Robert D. Carlson, “Chapter 10 Return to Kansu,” BREAKTHROUGH: The Story of Bob and Betty Ekvall (unpublished manuscript, 1987); “Oral interview with Robert B. Ekvall,” Collection 092 Ephemera of Robert B. Ekvall (in the Billy Graham Center Archives, Wheaton College), 27。

[23] “Back to the Kansu-Tibetan Border,” The Alliance Weekly, June 20, 1931, 402.

[24] 临潭县志编篡委员会,《临潭县志》,18、532;W. E. Simspon, “The Suffering In Kansu,” The Pentecostal Evangel, June 29, 1929, 14; David P. Jones, Brave Son of Tibet: The Many Lives of Robert B. Ekvall (Eugene, Oregon: Resource Publications, 2023), 82-85。

[25] 渭源县志编篡委员会,《渭源县志》(兰州:兰州大学出版社,1998),19。

[26]临潭县志编篡委员会,《临潭县志》,532-33;子亨和若愚,〈“临潭变乱”真相>〉,于《青海民族学院学报(社会科学版)》,1985年第3期,31;“Through Perils Manifold in Kansuh,West China,” The Alliance Weekly, December 14, 1929, 809;Jones, Brave Son of Tibet, 88-89。

[27] 临潭县志编篡委员会,《临潭县志》,861-62;马通,《陇上学人文存·马通卷》(又名《中国伊斯兰教派与门宦制度史略》)(兰州:甘肃人民出版社,2010),129;艾名世,《西藏的地平线》(拉萨:西藏人民出版社,1999),144;Jones, Brave Son of Tibet, 89-90。

[28] 照片来源:https://cmalliance.org。

[29] 临潭县志编篡委员会,《临潭县志》,18;岷县志编篡委员会,《岷县志》,23-24、602;黄正清,〈黄正清的回忆〉,于《甘肃省文史资料选辑》,第三十辑:黄正清与五世嘉木样(兰州:甘肃人民出版社,1989),45-46; A. R. Fesmire, “Hehtso, Kansu, China,” The Alliance Weekly, April 26, 1930, 266; A. R. Fesmire, “Hehtso, Kansu, China,” The Alliance Weekly, June 14, 1930, 377; W. W. Simpson, “When the Enemy Invaded,” The Latter Rain Evangel, October,1930, 17-18; John William Weiss, Americana in Northwest China, (New York: Rosalie Ink Publications, 2011), 33, 36。

[30] “Through Perils Manifold in Kansuh,West China,” 809、811.

[31] 丁焕章,《甘肃近现代史》,369-70;温艳,〈民国时期西北地区自然灾害研究〉(博士学位论文,西北大学,2012),38、41、52-53。

[32] 照片来源:〈甘肃神召会岷县贫儿院收养之难民〉,《神召》7(1929),2-3。

[33] 夏明方和康沛竹主编,《20世纪中国灾变图史(上)》(福州:福建教育出版社,2001),146-48;张小树,〈国民军入甘及社会影响〉,26-27;简又文,《冯玉祥传》(长沙:岳麓书社,2016),271-82。

[34] “Aiming at Self-Support,” The Alliance Weekly, July 20, 1929, 467; “Prayer Requested for West China Missionaries,” 114; Eva M. Moseley, Moh Ta-Iu, Man of Great Plans: The Biography of Dr. Thomas Moseley (Harrisburg, PA: Christian Publications, 1963), 89.

[35] 安献今,〈甘肃赈务主任十九年度报告〉,《中国华洋义赈救灾总会丛刊·甲种》,1931年7月,77-78;罗腓力,《宣道与中华》(香港:宣道出版社,1997),220-21。

[36] 照片来源:《宣道与中华》,附录页“图片专辑”,36。

[37] 安献今,〈甘肃赈务主任十九年度报告〉,81。

[38] 袁林,《西北灾荒史》(兰州:甘肃人民出版社,1994),269-72;Moseley, Moh Ta-Iu, Man of Great Plans, 105。

[39] “With Christ,” China’s Millions, June, 1930, 87.

[40] 咸娟娟,〈民国时期基督教新教在甘宁青地区的慈善活动研究〉(硕士学位论文,西北师范大学,2015),41;Moseley, Moh Ta-Iu, Man of Great Plans, 108; Thomas Moseley, “Standeth God Within the Shadow,” The Alliance Weekly, November 12, 1932, 733。

[41] “West China,” The Alliance Weekly, August 24, 1929, 556; Myrtle Dillon, My Life and Testimony (2016), 16 .

[42] 照片来源:《宣道与中华》(1997年),附录页“图片专辑”第35页。注:1929年1月,国民政府内政部将河州改名为“临夏县”。故而,照片题注为“临夏华洋工赈处”。

[43] 王焕理,又名“王约瑟”,临洮人,河州地区早期传道人王焕文的弟弟。1925年,毕业于狄道宣道会圣道学堂。起初在甘南宣道会布道团的北团服事,后成为河州教会的牧师,长期带领教会,直至解放初期。来源:临夏市地方志编纂委员会,《临夏市志》(兰州:甘肃人民出版社,1995),809;苟希天等,〈甘肃宣道会传道史〉,《金陵神学志》(中国基督教历史特号乙编,1925),86;Ekvall, Gateway to Tibet, 109。

[44] C. R. Koenigswald, “Breaking Ground in Shes Tsang, Tibet,” The Alliance Weekly, August 2, 1930, 496; A. R. Fesmire, “Hehtso, Kansu, China,” April 26, 1930, 266.

[45] Robert Ekvall, “Four Years After,” The Alliance Weekly, July 11, 1931, 447.

[46] Mrs. A. R. Fesmire, “The Spirit’s Grace on the Tibetan Border,” The Alliance Weekly, June 4, 1932, 362.

《教会》 扎根教会 服事教会 建造教会

《教会》 扎根教会 服事教会 建造教会