文/ Little Paul

编者按:“河州事变”之中,甘藏边区所在的整个区域饱受兵燹之祸,各个地区的教会均遭重创。1928年,宣教士们陆续返回甘藏边区,艰难地开始重建工作。1930年,汉区教会出现一些复苏的迹象。1931年,专职从事汉族事工的宣教士归回,汉区教会自此得以恢复生机,继而完成重组,成为真正的自立、自治、自养的教会,进入稳步发展的阶段。自1929年起,甘藏边区的宣教士随着躲避战火的难民进入藏区的扎尕那、双岔,藏族福音事工不断取得新的进展。随后的数年中,宣教士们在电尕和郎木设立宣教站,甚至远赴阿坝传扬福音。与此同时,随着宣教士前往循化,重新驻守临夏[1],穆斯林福音事工也取得一些进展。在教会经历重整、更新,渐渐恢复生机之际,战争的阴霾又一次笼罩甘藏边区。1935年、1936年,长征途中的红军两次过境甘肃,与国民党军队激战,同时攻占城镇、乡村进行休整。甘藏边区的各项事工因此受到不小的冲击,然而神依然与祂的百姓同在,教会也继续蹒跚前行。

汉区事工的复苏与重组

1、灵里谦卑,生命成长

1930年,局势有所缓和,各地的汉族教会纷纷邀请宣教士举办特别聚会与布道会。参加聚会的人很多,教会也显出一些复苏的迹象:七十余人受洗,另有六十余人决志信主,等待进一步的考察。[2]略显不足的是,首先返回的这一批宣教士大多专职在藏区服事,只能偶尔去汉区探访,所能提供的帮助十分有限。

此时,汉族教会对属世政权的期望已经全然破灭。面对时局的艰难、会众的软弱,教会领袖们深感无力。痛定思痛,他们决定请求宣教士重新回到他们中间。1931年初,临洮的苟乐天老牧师给莫大猷写了一封信,代表全体教会呼吁:“莫牧师,请您回来、回来牧养您的群羊吧。我们盼望见到您……”

1931年末,莫大猷夫妇抵达临洮。教会的弟兄们提前赶到城外二十公里处迎接,姊妹们在城门口恭候,准备了一首赞美诗,却因太过激动而忘记歌词。过去四年中,临洮宣道会的教产先后被国民军、汉族民团、回族部队和鲁大昌的军队占用[3]。其时,鲁大昌和他的家眷仍然住在宣教站中。莫大猷没有指责他们,反倒预备礼品登门拜访。结果,鲁大昌一家很快就搬了出来,也与莫大猷夫妇成为好友。得益于莫大猷的智慧与友善,宣教士与教会此后在鲁大昌的辖区里一直颇受善待。

莫大猷夫妇挨家走访临洮的信徒,听他们诉说过去几年中的艰难。在圣诞节和新年期间,他们举办为期数周的特别聚会。圣灵大大地作工,信徒们承认自己的罪,又向神献上感恩。

一位执事在聚会中站起来,啜泣着说:“在饥荒期间,神几次感动、提醒我照顾城中一对行乞的盲人基督徒。但因想到自己家里已经有九个孩子,我硬着心,消灭了从神而来的感动。我不是一个忠心的信徒,也失掉了属灵的祝福。”紧接着,那对盲人夫妇也起来作见证说:“在那些日子,外地难民挤满了乞丐的住处。我们乞讨,却一无所获,即便能要到一块饼,也会被人抢走。我们所有的只是一本圣经,心中说:‘如果在主里饿死了,也要感谢神。’没有想到,一位对教会友善的士绅每天给我们送一小碗干面粉。再后来,美国宣道会的救济金也到了。我们就靠着这些帮助,奇迹般地活下来了……”

除此之外,有人因被抢劫而推迟回家的时间,避开了杀人如芥的土匪。还有人躲过了逐户搜查的国民军,赖以糊口的食物得以保全。饥荒中,饿死的人很多,但临洮的基督徒没有一个是因饥饿而死的……[4]

德文华夫妇也与莫大猷夫妇同期返回甘藏边区。莫大猷夫妇作为汉区工作的总负责人常驻临洮,德文华夫妇驻临夏,一年前返回甘肃赈灾的吕成章则驻扎在岷县。他们不知疲倦地探访、勉励汉族教会的领袖,关怀贫穷、患病的肢体,并组织特别聚会。

汉族信徒被主耶稣的福音光照,灵里苏醒,决心按真理而行。尤为令人欣喜的是,原来受到民族主义影响,对外国宣教士心存偏见的信徒,也因着爱的见证(美国弟兄姊妹的赈灾款救活了许多中国人),除掉了自己的苦毒与怨恨。如此,饥荒竟然成为扭转中国信徒之偏见的工具,神的作为何等奇妙![5]

这样,汉族教会被圣灵更新,由此变得谦卑,得以在恩典中长进。一位老年传道人说:“在宣教士们撤离之前,我们的教会像一个被抱在母亲怀里的巨婴——脑袋很大,腿又短又细,不会走路,甚至站不稳。即使如此,我们仍然自高。宣教士撤离之后,我们又哭又闹,但总算开始学着自己走路了!”

与此同时,教会人数也出现增长。1932年夏,在不到三个月的时间里,有109人受洗归入主的名下。其中,临夏40人,临洮37人,岷县26人,录巴寺6人。[6]

2、全面重组,真正自立

1932年9月,甘藏边区汉族教会的重组会议(Reorganization Conference)在临洮召开。参加会议的有来自陇西、岷县、卓尼、录巴寺、临潭旧城、临潭新城、临夏、官堡和临洮等9间教会的18位中国教牧同工(每间教会选派两人),以及差会执行委员会的全体6位宣教士。

会议决定,重组后的教会采用“华西中华基督教宣道会”(The West China Christian and Missionary Alliance Church of Christ in China)的正式名称,简称“华西宣道会”[7]。代表们制定了新的教会自立章程,还选举、组建了“华西宣道会委员会”(the West China Executive Committee),简称“华会”(Chinese Executive Committee)。委员会由七名中国教牧同工组成:六个区域各推举代表一名,此外还另设会长一人,苟希天被选为首任会长。应中国教牧同工的请求,差会任命四位宣教士作为华会的咨询顾问。[8]

图一:华西宣道会自立促进委办代表会会议合影(1932年)[9]

后排左一:苟和天,左四至左六:斐文光、艾名世、胥志仁,右一:王焕理;

中排左四至左六:汪肃鹤、王焕章、苏秋江;

前排(从左至右):苟成义、苟希天、胥耀西、吕成章、苟乐天、莫大猷、侯世勳、王焕文,右一:德文华

又过了几个月,在临近粮食成熟的时候,最后一笔赈济款寄到了,业已取得自立地位的教会可以自行决定其用途。感恩的是,各地的信徒都无一例外地在会议中投票决定,将这笔款项用于教会的自立基金。许多家庭要因此节衣缩食,直到收获的日子来到。尽管信心很微弱,但他们的牺牲却是真实而甘心的。这样,中国信徒在朝向自立的道路上迈出了第一步。

现在,甘藏边区的各间教会都已按之前的决议完成重组。临洮、临夏和陇西等地的信徒奉献钱款、供应全时间的牧师,另有几间教会供应带职事奉的牧师,其余的教会只能为他们的平信徒工人提供极微薄的津贴。一些教会还为信徒的孩子们建立了学校。所有的教会一同为会长提供薪金,支持他领导全区的牧养、福音事工。[10]

1933年4月,何佩道姑娘、林路得姑娘和白姑娘(Miss. Marion Birrel)一同抵达甘藏边区。其中,白姑娘是受过专业医学训练的护士。甘藏边区的宣教力量得到增强,妇女、儿童事工也自此取得长足的进步。值得一提的是,从西安至兰州原先需要乘坐骡骄走十八天的路程,但本次搭乘飞机只用了三个小时。[11]

1933年,即汉族教会自治的头一年,出现了许多严重问题。几乎所有教会都变得不冷不热,信徒对本族同胞灵魂的失丧尤为冷漠。一些教会领袖消极怠工,或是抛下教会的工作,为自家生计忙碌。宣教士们先前的美好期待幻灭了,他们只能聚集在一起祷告,将心中的重担卸给神,求祂赐下更新与祝福。

1934年,汉族教会的景况出现了令人鼓舞的好转。所有的教会都实现了自养,其中一些还帮补外地教会的事工。临夏教会的信徒自发成立了一支布道队。临洮教会正在供应两位牧师,一位负责城中的牧养,另一位则将全部时间用于乡村布道。陇西教会的信徒祷告,也盼望再增加一位专职在乡村传福音的工人。会长苟希天成为众教会的祝福——他在这一年中巡访了所有的教会,藉着其大有能力的讲道使各地信徒深受造就。因为中国信徒承担了所在教会的大部分服事,所以汉区的传教士毫无后顾之忧地进入尚未听闻福音的偏远乡村,开展了许多卓有成效的工作。

图二:宣道会甘藏边区1934年宣教士年会合影(岷县)[12]

后排(由左至右,下同):吕成章、德尔克、季维善、德文华、胡其华、艾名世夫人、艾名世、斐文光夫人、斐文光、莫大猷、孙守成;

中排:德尔克夫人、季维善夫人(怀抱儿子Marion G. Griebenow, Jr.)、胡其华夫人(怀抱儿子Robert Malcom Harrison)、吕成章夫人、德文华夫人、何佩道姑娘、莫大猷夫人;

前排:Doris Derk(德尔克长女)、白姑娘、George Griebenow(季维善长子)、Beth Harrison(胡其华之女)、Robert D. Carlson(孙守成之子)、Bruce Harrison(胡其华长子)、David Ekvall(艾名世之子)、David Derk(德尔克长子)、孙守成夫人、Carol Carlson(孙守成之女)

1935年,情况持续改善。1934年5月至1935年8月期间,共有96人受洗归入教会,还有更多的人在等待受洗。教会学校的事工取得一定进展。更多的教会加入了志愿布道事工。福州的布道家王载(Leland Wang)[13]也在这一年来到甘藏边区,前往临洮教会与临夏教会主领聚会。他的服事让人耳目一新,每一次聚会都坐无虚席,听众全神贯注,慕道者尤其受感动。[14]

3、新的关系,新的气象

这一时期,差会与重组后的教会之间终于建立了一种新的关系。宣教士们发现自己得到了一种前所未有的服事机会。直至此时,他们才在真正的意义上成为教会的“帮助者”,而非“督导者”。尽管宣教士愿意帮助中国信徒传福音,但不能越俎代庖,只有在他们提出请求后才可以去配搭服事;同样,虽然乐于提供属灵的扶持,却也只能在对方邀请时才能以顾问的身份提供建议。然而,这样的帮助比以往任何时候更能为这些蹒跚学步的教会带来切实的帮助与属灵的启发。[15]

于是,甘藏边区各个区域的服事都有了新的气象。

在陇西,妇女布道、姊妹牧养以及儿童事工等方面的工作都比较薄弱。因此,何佩道和林路得两位单身女宣教士应邀在此常驻。在当地信徒的配搭下,她们殷勤地挨家挨户探望教会的姊妹,外出数周之久传福音给偏远乡村的女性,还组织妇女圣经学习班和特别聚会。二人不参与当地教会的治理,不干涉重大事宜的决策,却在无形中发挥着她们的属灵影响力,给陇西教会带来源源不断的祝福。[16]

在临潭旧城、新城,从频仍的战乱中死里逃生的信徒们失去了房屋和财产,终日以稀粥、煮荨麻和草根艰难度日,却仍不忘记敬拜神。平日里,商人苏大(苏秋江)时常放下自己的生意,默默地挑起教会的担子。他悄然付出自己的时间和才干,却甘心让其他的工人接受感谢与尊荣。在特别聚会中,苟希天会长解释上帝的真理,侯师傅(侯世勳)为生病的信徒祷告,而深受爱戴的外国牧师则带着“忽高忽低的腔调”深入浅出地述说着神对世人的爱。

在录巴寺,侯世勳不计报酬地服事当地的汉、藏混合教会。许多病人因着他出于信心的祈祷而得着痊愈。在卓尼的业日(今卓尼县柳林镇业日村),为信仰饱受逼迫的景爷(景长毛)[17],坚定、充满喜乐而不知疲倦地为主作着见证……[18]

藏区事工的成长与困境

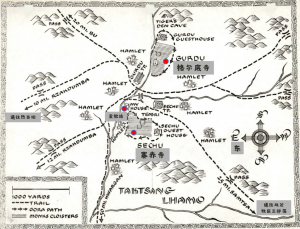

甘藏边区的宣教士们须臾不敢忘记宣道会创建之初的目标——“向藏民布道”。他们志操宏远,又脚踏实地,历经数年深入藏区的服事,一幅布道藏东北的蓝图已经了然于胸:

经过近三十年的努力,合作与拉卜楞的宣教站已经建成。我们满心感谢上帝过去的怜悯,也思想下一步当怎样行。我们向西极目远眺,想望地平线另一侧的未得之地:已经有一些确定的区域——每个区域都有确定的中心——等待着我们去“占领”。

从临潭旧城西南方向,我们为延绵不绝的广阔草原所吸引,那里居住着藏族游牧部落,一直延伸到黄河大拐弯处。这一地区以郎木(今甘肃省甘南藏族自治州碌曲县郎木寺镇)为中心。

越过岷山[19]的峭壁,就是迭部的峡谷——密布着建在陡坡之上、易守难攻的藏族村庄。这片地区以电尕(今甘肃省甘南藏族自治州迭部县电尕镇)为中心。

在洮河上游的谷地,有无数村庄和一些非牧民部落等待着我们。西仓(今甘南藏族自治州碌曲县西仓镇)位于洮河流域农区的边界。

这些目标构成了我们计划“占领”的第一线。如果上帝喜悦,我们可以从那几处中心出发,巡访以南和以西的广袤地区。在那边,一个又一个部落甚至从未曾听到基督之名的回响。穿越南方的宽阔平原,经过许多未知的藏族部落,直抵人口稠密的阿坝地区(今四川省阿坝藏族羌族自治州阿坝县)。

之后,再向西穿过果洛地区(今青海省果洛藏族自治州),到达无人居住的荒野——只有野牦牛和野驴能忍受那里的高原海拔和寒冷。但是,至此仍未达到上帝庄严地托付给宣道会甘藏边区的最远边界。

穿过海拔极高的山口,我们将来到浩瀚长江的源流地区,福音从未传到那里的任何一个部落,直至到达结古(英文转写:Jergu,今青海省玉树藏族自治州玉树市,市北有结古寺)——通往禁地拉萨之路的中间节点。惟有抵达这个区域,并在此将福音广传,我们才可以说:主啊,请看,祢所托付的已经作成了……[20]

图三:甘藏边区布道藏东北的蓝图(孙守成手绘)[21]

1、随难民深入藏区

1929年初,季维善夫妇、汪肃鹤夫妇分驻拉卜楞与合作,斐文光夫妇、孙守成夫妇和艾名世夫妇则回到临潭旧城。然而,由于回民残忍的暴乱和国民军的血腥镇压,旧城在战火中变成一片废墟。大批汉族难民涌入在崇山峻岭之间、为浓密的森林所环绕且有藏族枪手护卫的藏区村落。旧城的宣教士们起先撤退到洮河南岸的录巴寺,后因此地也不再安全,只好与难民一起进入藏区。

1929年5月,孙守成在临潭旧城的基督徒商人苏大的帮助下,率先在岷山另一侧的扎尕那租下一处藏族民宅的阁楼(二楼)。一楼住着藏族房东阿当(A-Tang)一家,还设有一处马厩。孙守成夫妇住在楼上,他们年幼的儿子就是在没有护拦的平台上(见图四)学习走路的。在接下来的两年中,孙守成夫妇得以“近距离”地居住在扎尕那的藏民中间,在朝夕相处中与村民们建立了极亲密的关系,为福音布道工作奠定了良好的基础。[22]

图四:孙守成夫妇在扎尕那租住的阁楼[23]

艾名世夫妇在双岔的入住却没有如此顺利。9月,他们从录巴寺出发,沿洮河向上走了四天的路程,在一个阴冷欲雪的上午到达双岔戎(英文转写:Samtsa Rong,藏文:ཟམ་ཚ་རོང་།)[24]。然而等待艾名世一家的却是藏族人的出尔反尔与公开的敌意——原来答应出租房屋的村民迫于压力忽然反悔了。于是,艾名世一家从一个村子走到另一个村子,屡屡碰壁。最后,在双岔牧区部落的朋友杜古尔的帮助下,才在尕丁关(英文转写:Ga-Ding-Go,藏文:ཀ་དེའུ་མགོ,今碌曲县双岔镇尕丁关村)找到两间可以过冬的小屋。

在那个寒冷而漫长的冬季,艾名世夫妇的诚实、正直渐渐为藏民所熟知,同时他们的医疗服务也赢得了远近村落的善意。艾名世还在杜古尔温暖的帐篷中生活了近两个月的时间,两人一起谈天、打猎,友谊也日渐深厚。

在太平的年岁中,宣教士是很难在扎尕那和双岔定居下来的,但蜂拥而入的难民使得他们不再成为藏族人警惕和防备的对象。正如三十余年前的回族叛乱将克省悟和新普送驱往录巴寺,如今穆斯林刀剑的威胁再次把宣教士们送进新的未得之地。上帝主权的护理是何等奇妙!

进入郎木需要面对更大的危险。在那个动荡的时期,八条通往郎木的道路都有强盗游荡,在艾名世动身之前已有五个商队在此遭遇劫掠。1930年初,藏历新年期间,艾名世在杜古尔的陪伴下,随着一个装备了十几条快枪的马队进入郎木。小河南岸格尔底寺的管家拒绝了艾名世定居此地的请求。不过,因杜古尔的倾力相助,河流北岸赛赤寺的管家最终同意宣教士搬来居住。当年秋,艾名世在赛赤寺的贸易集市旁买下一处简陋的窝棚,带着妻儿搬进来,作为临时的住处。他们又在稀疏篱笆围绕的小院子里搭起一顶帐篷作客房。当藏族客人在温暖的帐篷中一边啜饮茶水,一边谈天说地之时,艾名世就见缝插针地把福音讲给他们听。[25]

图五:格尔底寺、赛赤寺及临近区域地形图[26]

1930年春,汪肃鹤在两位藏族朋友的陪同下,从合作前往西仓,尝试在那里租房或购买土地。他们用两天的时间穿过四个地区,其间一个又一个的村庄都是福音使者未曾踏足之地。汪肃鹤惊喜地发现,当地人总是以尊重和礼貌的态度对待他们。在旅行中,他向提供接待的藏民献上哈达,也由此结成新的“主—客关系”。随后,汪肃鹤到达西仓新寺,还拜访了西仓十二部落的首领唐隆郭哇(英文转写:Twong-Lwong Gowa,藏文:ཐང་ལུང་མགོ་བ།)[27]。唐隆郭哇客气地接待了宣教士,但因其部众与双岔部落之间爆发械斗,心中正在烦乱,所以未能给予任何承诺。于是,一行人继续沿洮河而行,直至双岔,再返合作。

汪肃鹤有感于洮河两岸的西仓部落和双岔部落幅员辽阔、人口稠密,亲身体会到这一地区的藏民易于接近,对福音信息的回应积极友善。他大胆地设想:甘藏边区应该在西仓和录巴寺各部署一对宣教士,专心学习洮河两岸藏民的方言,然后分别向东、西两个方向进行福音布道,以实现宣道会“达到福音未得之地”的愿景。[28]

1930年7月,德尔克夫妇返回甘藏边区。瑞典五旬节会差会(神召会伙伴差会)的藿洛知夫夫妇(Torsten and Elna Halldorf)[29]也到达临潭,计划前往藏区的隆务。由于神召会在临潭旧城的宣教站已经被毁,所以他们前往宣道会的录巴寺宣教站投宿,并得到了斐文光夫妇的热情接待。随着这两对夫妻的归来,甘肃、青海两省专职从事藏族事工的宣教士人数已经基本恢复至1927年大撤退之前的水平。

图六:1930年聚集在录巴寺的宣教士[30]

从左至右:Robert D. Carlson(孙守成之子)、孙守成夫妇、爱尔娜·藿落知夫(藿落知夫的妻子)、德尔克、艾名世夫妇、David Ekvall(艾名世之子)、斐文光夫妇、德尔克夫人、David Derk(德尔克之子)

藿洛知夫原本打算尽快前往拉卜楞,与神召会的宣教士新振华会合——新振华此前没有在1927年撤离,成为当时留守甘肃的5位宣教士之一,早已孤身奋战多时了。然而,就在抵达录巴寺的两天后,藿洛知夫意外地病倒了——他在从华中地区赴甘肃途中曾翻越数座高山,十分疲乏,可能就是在这段旅程中感染了伤寒。斐文光等宣道会的同工为藿洛知夫提供治疗,也与中国基督徒不分昼夜地为他的痊愈祷告。可是,藿洛知夫高烧不退,卧床五周,于8月17日病逝。[31]

2、在电尕、双岔的进展

1931年上半年,甘肃的时局基本恢复稳定。由于汉区的教堂或受损严重,或被军队占用,所以宣教士们齐聚在拉卜楞宣教站,参加甘藏边区年会。

虽然已经取得了一些进展,但真正的挑战还在前面。由于最近进入的藏区完全不承认汉族政府的权威,所以宣教士与藏族当权者的关系、土地使用权的获取和司法保护的缺失等棘手问题仍然悬而未决。在藏传佛教寺院宽容的外表下,隐藏着对福音深深的敌意。年会上,宣教士们意识到惟独上帝能解决这些问题,便同心呼求主名。他们立定心志:要不住地祷告,并且在大大小小的事奉中显出忠心。[32]

图七:宣道会甘藏边区1931年宣教士年会合影(拉卜楞)[33]

后排(成人,从左至右):斐文光、斐文光夫人、艾名世夫人、汪肃鹤夫人(怀抱女儿Eleanor Koenigswald)、艾名世、汪肃鹤、德尔克、季维善夫人、德尔克夫人(怀抱女儿Margaret Derk)、季维善、孙守成夫人、海映光夫人(怀抱女儿Lora Jean Holton)、海映光;

前排(儿童,从左至右):David Ekvall(艾名世之子)、George William Griebenow(季维善长子)、Lelia Koenigswald(汪肃鹤长女)、Myrtle Holton(海映光长女)、David Derk(德尔克长子)、Doris Derk(德尔克长女)、Robert D. Carlson(孙守成之子)

先来看电尕方向的进展。孙守成自从入驻扎尕那后,就不时前往南边的电尕,在当地的朋友家住宿,同时拜访寺院的管家。1931年3月,他终于在电尕租到一处房屋。房主阿觉(“觉”读音为:jiào,英文转写:A-Jo,藏文:ཨ་ཇོ།)脾气暴躁,与全村人关系紧张,便以把房子租给外国人的方式来“羞辱敌人”。孙守成找木匠将二楼的阁楼略为修葺一下,便带着全家搬了进去。一楼住着阿觉和他的弟弟,还有二人共同的妻子。

电尕人性格乖戾、易怒、好斗且喜怒无常,很快便扬言要把外国人赶出去。但是,孙守成夫妇藉着善意渐渐化解了他们的敌意,他们还在村子里交到一些朋友。此后,一个与电尕有世仇的村庄发动了一次夜袭,却遭到电尕人的伏击。孙守成学过一些急救术,就自告奋勇地照顾冲突双方的伤员。随后,他又在两个村庄之间进行斡旋。此举虽未促成最终的和解,但仍得到各方的赞许。这样,孙守成来电尕定居还不到一年,宣教的机会已然更加广阔了。

虽然宣道会已经在电尕站稳脚跟,但是赴西仓建立宣教站的计划却在1931年夏遭遇了暂时的失败。尽管唐隆郭哇一次又一次地在他的帐篷里接待汪肃鹤,却毫不含糊地拒绝他在西仓定居。在私下谈话中,他说:“我们做朋友是可以的,但是你们的宗教信仰不适合藏人‘吃’,因为我们已经有自己的宗教了。”

于是,汪肃鹤一家转身前往双岔戎的尕丁关,在那里定居下来。从尕丁关出发,只要一两天的时间就可以走访洮河两岸将近几十个村落。另外,此地距离西仓只有三十公里的路程,十分便于汪肃鹤探望之前结识的朋友。相对于边远的牧区而言,尕丁关及其附近的地区更为和平、有序。因着艾名世之前的工作,这里的藏民对宣教士也比较友好。[34]

图八:双岔戎的六位头人(摄于1930年左右)[35]

注:中间一位头人手里拿着一份福音单张

3、内地会的支援与第二次阿坝之行

1932年4月,甘藏边区的宣教士们从汉区、穆斯林地区和藏区赶到录巴寺,参加当年的年会。内地会的李瑞思医生及夫人任梅清(Dr. Delwyn Vaughan Rees and Mrs. Irene Reynolds Rees)[36],神召会的新振华也受邀参会。

图九:宣道会甘藏边区1932年宣教士年会合影(录巴寺)[37]

后排(由左至右,下同):季维善、海映光、?(身份不详)、德文华、斐文光、汪肃鹤、孙守成、胡其华、德尔克、李瑞思医生、莫大猷、艾名世;

前排:季维善夫人(怀抱儿子Marion G. Griebenow, Jr.)、海映光夫人(怀抱女儿Lora Jean Holton)、德文华夫人、斐文光夫人、汪肃鹤夫人(怀抱女儿Joan Marie Koenigswald)、孙守成夫人(怀抱女儿Carol Carlson)、胡其华夫人、?(身份不详)、李瑞思夫人、莫大猷夫人、艾名世夫人;

前排:Myrtle Holton(海映光长女)、George Griebenow(季维善长子)、Bruce Harrison(胡其华长子)、David Ekvall(艾名世之子)、Lelia Koenigswald(汪肃鹤长女)、Eleanor Koenigswald(汪肃鹤次女)、Robert D. Carlson(孙守成之子)、Beth Harrison(胡其华长女)

李瑞思大夫是博德恩医院的医生,他的妻子任梅清是专业的护士。他们夫妻二人早在1932年1月就进入藏区,一直与孙守成、艾名世配搭,为电尕、郎木及邻近区域的藏民治病。宣教士们每进入一个藏族部落或村子,都会停留两三天,一边给人治病,一边传福音。因为李瑞思大夫可以完成白内障、切除肿瘤等难度较大的手术,所以来就医的人非常多。

藏族民众对宣教士的态度越来越友善,布道的机会也越来越多。就连从前对宣教士不甚信任的阿坝麦桑部落女土司夫妇也邀请艾名世在夏天故地重游。抱着“将粮食撒在水面,日久必能得着”(参传11:1)的态度,艾名世夫妇开始预备第二次访问阿坝。6月初,李瑞思夫妇在艾名世夫妇临行前的最后一刻赶到郎木,加入他们的旅行。宣教士们在女土司的官邸(又名“麦桑官塞”,位于今阿坝县哇尔玛乡)受到相当热情的接待。麦桑女土司和她的丈夫甚至把他们当作家人,像王室成员一样款待。

艾名世夫妇和李瑞思夫妇在阿坝停留三个星期的时间,访问了其境内的四个部落,获得了极佳的布道机会。艾名世用流利的藏文向数百人传讲福音,所携带的藏族福音资料尽数发放。李瑞思大夫做了三十多台外科手术,来治疗其他病症的人更是不计其数,连女土司的丈夫也来就诊。他们向南抵达安曲查理寺(英文转写:An-chek-tsan-i Monastery,位于今阿坝县查理乡),接近嘉绒地区的北界,向北访问了一个临近的果洛部落。

艾名世一行本来还有机会再访问另外两个果洛地区。一位路过阿坝的康萨头人(Kang Sar Chief)执意邀请他们去其部落作客。女土司夫妇也表示可以介绍艾名世访问一个“相距阿坝七天路程,有6000顶帐篷的果洛部落”。但因时间紧张的缘故,艾名世等人只好放弃了这些机会。临行之时,女土司向艾名世索要了一本藏文的新约圣经,还真诚地邀请他们在阿坝定居。[38]

艾名世满怀喜乐地结束阿坝之行,返回郎木宣教站,却晴天霹雳般地收到表弟新振华遇害的消息。

4、宣教同袍新振华之死

图十:马背上的新振华[39]

1932年6月20日,新振华押运一批宣教物资,途经华家岭(今甘肃省定西市通渭县华家岭)时,遭遇一伙回族土匪的袭击,惨遭杀害。

关于新振华这位“宣教士中的宣教士”,有太多事迹值得分享:他没有受过高等教育,却会讲流利的藏语和汉语,深谙藏汉两种文化;他不是职业骑兵,却曾在一年中骑马驰骋六千多公里,185天在马背上;他没有结过婚,却收养了几个藏族、汉族孤儿;他是地地道道的美国人,一生31年中却有29年在中国度过……[40]

新振华以传扬福音为至高的喜乐。虽然无比孤单、极为疲乏,但他从未抱怨过自己的工作,反而在一封信中写道:“所有的试炼、孤独、悲恸、疲惫和疼痛,长途跋涉中的严寒和力竭,黑暗和灰心,所有的生离死别,试探与试验,与那因见证这大喜的信息而有的荣耀和喜乐相比,都不足介意了。”

新振华喝过事奉者的苦杯。在十四年的宣教士生涯中,他虽然付出了漫长和无比艰辛的劳作,但还是经历了所有宣教士中最痛彻心髓的哀伤——忠心撒种,却几乎看不到任何收获。他奔波于广袤的工场,坚守十余年,却只得着寥寥几位归信者……[41]

新振华以上帝的国度为念,一心追求和睦。在神召会与宣道会发生冲突之后,他主动与宣道会甘藏边区的宣教士交往;对曾与其父亲直接冲突的年长宣教士,如克省悟等人,他仍然保持着儿时的恭敬。[42]对年轻一代的宣教士,他也主动去结交,并将多年来在藏区传道、旅行的经验倾囊相授。他谨慎地写信给父亲新普送,述说宣道会友人所提供的帮助:“藿洛知夫感染伤寒,病倒在宣道会的录巴寺宣教站。宣道会的朋友们十分良善,竭尽所能为他提供安慰和治疗。……(藿洛知夫病逝之后)宣道会的朋友们非常友善地为爱尔娜提供了一切帮助,并护送她去兰州。……宣道会的所有伙伴们都对我们体恤入微。”[43]

新振华逝世之后,甘藏边区的宣教士在哀恸之余,纷纷向新普送表示慰问。艾名世在给新普送的信中写道:“亲爱的姑父:在过去的几年,威尔(新振华的英文昵称)和我们(宣道会的同工)越发地亲密无间。我们在各个方面都越来越仰仗他。……我去阿坝时遇到一位康萨头人,他对我说:‘两年前,有个名叫喜绕仁钦(新振华的藏文名)的外国人曾在我那里住过十余天。如果你的为人像他一样,我愿意和你作朋友,你也尽可以来我的部落作客。’……如果我在任何事能给您帮上忙,请一定告知,我会马上赶到……”[44]

终于,本来已经和宣道会“老死不相往来”的新普送,决定将儿子埋藏在录巴寺的宣道会墓地。11月,宣道会、神召会的宣教士一同在录巴寺聚集,举办纪念新振华的追思礼拜。六年前,正因新振华的居中协调,宣道会与神召会达成划分藏族宣教区的协议。如今,他的死又促成两个差会最终的和解——此后双方再没有发生过公开的冲突。

图十一:宣道会的莫大猷在主领新振华的追思礼拜(1932年11月3日,录巴寺)[45]

右一:负责司琴的新普送;左一:中国传道人孟名世牧师;背景:各地教会所送的挽幛

5、藏区工作的良好势头

1933年至1935年期间,藏区的宣教士忙于各种形式的福音事工——或是集镇和礼拜堂内的服事,或是探访事工,或是长途巡回布道。藏族民众之前对于宣教士的怀疑、猜忌已经消除,狂热的反对也渐渐退去了;藏区的工场大大地拓展了,传福音的机会也更为丰富。

1933年,郎木的赛赤寺兑现了之前的承诺,向艾名世提供了一块土地。虽然格尔底寺的一部分喇嘛进行阻挠,但艾名世还是在当地众多的藏族朋友们的帮助下,成功地购买了格尔底寺院内的一幢房子,并将房子的木料拆卸、运送到河对岸。这样,一座带有坚固围墙的宣教站在冬季到来之前便已建成。宣教士的住宅温暖而舒适,客房也很宽敞,可以更好地接待来来往往的藏族朋友。

图十二:艾名世在郎木地区建立的宣教站[46]

(注:照片上部的建筑群为赛赤寺的寺院,右下角的院落即为宣教站)

艾名世以郎木为基地,频繁地探访双岔牧区(今碌曲县郎木寺镇、尕海镇等地)、热当坝(四川省阿坝藏族羌族自治州若尔盖县红星镇)、降扎(今若尔盖县降扎乡)、占哇(今若尔盖县占哇乡)等部落。藉着长时间的交谈,接种牛痘,治疗刀伤和枪伤,分享食物,甚至是一同打猎,艾名世与郎木及附近区域的寺院喇嘛、卫队首领、部落头人和普通牧民结下了深厚真诚的友谊。基于彼此信任的关系,艾名世分发藏文福音单张、圣经书卷,一遍又一遍地传讲“耶稣基督并祂钉十字架”的福音。[47]

同样在1933年,电尕上寺的管家(英文转写:Ombu,藏文:དབོན་པོ།)因急需用钱,将寺院的一小块地皮出售给孙守成。迭部人先与寺院管家和协议的担保人争闹,之后在盛怒之下纵火烧毁了为修建宣教站预备的木料。有风声传来,迭部人要绑架孙守成的儿子和女儿,以逼他们离开电尕。孙守成夫妇一度将所有的行李打包,预备在情况危急时逃离。但经过祷告,一家人靠主的恩典坚持下来,反对的风暴也渐渐平息。这样,一座紧凑而精致的宣教站在电尕建成了。[48]

图十三:受助的藏民向孙守成献上哈达[49]

在合作宣教站,来往的客人络绎不绝,客房里时常住满过路的朋友。为了传福音给牧区的藏民,胡其华一家常常在高海拔的草原上巡回布道数月之久。他们携带着勺子、布匹、火柴、针线、珠子、肥皂和小镜子,在游牧部落的营地旁扎下帐篷,以贩买、交换货物的方式接近藏民。许多牧民走进他们的帐篷,听到了耶稣基督救赎的好消息,识字的人还得到了藏文的福音单张。[50]

在拉卜楞,季维善一家每年夏季探访附近的藏族村庄或部落,在各处都受到热情的接待。他们友善的性格和正直的品行赢得了上至活佛、头人,下至贫苦农民的信任。他们的藏语老师——一位密咒师,还有藏族看门人都对福音有了相当多的了解,甚至还经历过祷告后蒙医治的大能。1935年,19岁的嘉木样五世曾在一个私密的场合问季维善:“我听人说你所信的是一种新的宗教,请放心讲给我听。这里没有别人……”于是,这位藏东北地区最受尊崇的活佛听到了福音,而且与宣教士成为了亲密的朋友。[51]

在录巴寺,斐文光夫妇、德尔克夫妇挽回转身退后的信徒,也坚固那些在逆境中持守信仰的人。此前,藏族传道人阿古丹增[52]去世之后,他的家庭遭遇藏传佛教的强力反噬:他的儿子娶了第二房妻子,从此就不再去教会了;而他本已奉献作传道人的孙子竟被儿子送去作密咒师,随即便因病夭折。阿古丹增的妻子苏昂草(英文转写:Su On t’so,藏文:གསེར་འོད་འཚོ།)在接二连三的打击下放弃了信仰。在宣教士的帮助下,她心意回转,专程去临潭旧城参加特别聚会,更立定心志:“在活着的时候,要单单事奉真神,再也不去拜假神了。”录巴寺的来氏家族因着宣教士的栽培、造就而大得振兴。家长来东海对信仰十分热心,他膝下的七个儿子对圣经笃信不疑,其中的来作圣、来作哲两位后来更是被神大大使用,在几十后带领了卓尼当地教会的复兴。[53]

这一时期,甘藏边区宣教士的藏语水平和沟通技巧都已达到炉火纯青的地步。当藏族客人计划去“圣城”拉萨朝圣时,他们就趁机宣讲“上帝之城”的超越、“天路历程”的艰险和“一位好向导”的必要性。当接受治疗的藏族朋友夸赞宣教士的“医术高明”时,他们就设法转移话题,做一番关于罪之创伤,以及如何医治这“病”的短讲。[54]

因长期生活在藏区,他们的服饰、饮食习惯和思考方式均与藏族人高度认同。无论在日常的生活中,还是在面临外敌压境时,宣教士的利益、财产,甚至是性命安危,都与当地人紧密相连。在合作,两个世仇部落的谈判中,胡其华作为双方共同的朋友居中协调。在郎木,当有藏族匪队威胁抢劫宣教站时,艾名世的藏族朋友轮流在夜间持枪守卫。1934年,双岔戎的茂日土官(藏文转写:Mukring the chief, 藏文:རྨོག་རུའི་མགོ་བ།)[55]因与西仓的唐隆郭哇发生冲突,遂向汉族军阀鲁大昌求援。鲁部军队卷入冲突,酿成火烧西仓寺院、杀死数十名藏族僧俗的惨剧。赛赤寺担心军队犯境,遂派代表团求和,艾名世也作为斡旋人慨然前往。在他的劝说下,鲁部军队承诺不会进入郎木。[56]

在郎木附近的一个村庄,生活着一位名叫阿塔(英文转写:A-Ta,藏文:ཨ་ཐར།)的藏族年轻人。他识文断字,还会念驱除雹灾和牲畜疫病的咒语,在当地颇有威望。阿塔在艾名世的带领下信主,此后就公开信仰,而且拒绝使用邪术获利。这一转变招致喇嘛们的憎嫌,许多僧人施展法术对他进行咒诅。阿塔的牲畜或遭野狗袭击,或感染病疫而死,他因此无法再耕种田地,只得靠打柴为生。虽然生活变得艰难,但阿塔跟从主的心志却毫不动摇……[57]

接下来的年日里,鼓舞人心的消息不断传来:喇嘛们怀着极深的兴趣阅读圣经,内心深深信服神的道。不少藏民开始问“如果我相信上帝,接下来会发生什么事?”然后,忽然有两三个藏族人公开认信,另一些人则暗暗地作门徒。有传言说,藏族人的信仰即将出现重大的转折。但转折尚未到来,灾难却早已接二连三地临到。[58]

6、又一次的功败垂成

1933年3月,距返回甘肃仅有一年多的时间,胡其华夫妇出生不到半年的幼子胡大卫(David Don Harrison)在合作不幸夭折。甘藏边区的宣教士们一同赶赴合作,安慰胡其华一家。之后,胡其华夫妇选择继续在合作坚守,服事远近的藏民。[59]

图十四:身着藏装的甘藏边区宣教士(1933年,合作)[60]

后排(成人,从左至右):胡其华、汪肃鹤夫人、汪肃鹤、孙守成、孙守成夫人、胡其华夫人、斐文光夫人、斐文光、德尔克、季维善夫人、季维善、艾名世;

前排(儿童,从左至右):Joan Koenigswald(汪肃鹤次女)、David Ekvall(艾名世之子)、Robert D. Carlson(孙守成之子)、Beth Harrison(胡其华长女)、Bruce Harrison(胡其华长子)、Lelia Koenigswald(汪肃鹤长女)、George Griebenow(季维善长子)

1933年末,汪肃鹤驻拉卜楞期间感染一种不知名的寄生虫,肺部出现脓肿。起初症状较轻,汪肃鹤夫妇不以为意,只是祷告求神医治而已。后来病情加重,博德恩医院的李瑞思医生亲自赶到拉卜楞为汪肃鹤诊治,又陪护他去兰州治疗。在兰州博德恩医院住院的五个月期间,汪肃鹤受到内地会医护人员的精心照料。但因其感染的病菌十分顽固,病情进一步恶化,被迫乘飞机转院至上海治疗。几次手术耗尽了他的体力,医生对于这种怪异的疾病却依然束手无策。最终,汪肃鹤于1934年7月病逝于上海。

汪肃鹤被称为“藏族福音事工中最具天赋的工人”,他的去世给甘藏边区留下一个难以填补的“缺口”。宣教同工们称赞汪肃鹤拥有“山道的体魄和沙勿略的心志”[61],他的藏语表达十分流利,藏文写作也很出色。除此以外,他还是一位舍己的工人。汪肃鹤夫妇曾两次将工作已经步入正轨的宣教站移交给同工,自己进入陌生地区拓荒。在去世之前,他们在西仓、双岔和博拉(英文转写:Bora,藏文:འབོ་ར།,今甘南藏族自治州夏河县博拉镇)都有出色的工作。[62]

图十五:甘藏边区的三个宣教士家庭[63]

从左至右:孙守成一家在电尕,汪肃鹤一家(拍摄地不详),艾名世一家在郎木

1934年初,孙守成的身体状况也开始恶化。长期奔波于迭部的高海拔地区——扎尕那的海拔在3000米以上,电尕平均海拔也达到2500米,孙守成的身体早已十分疲惫。雪上加霜的是,他又患上“游离肾”(Floating Kidney,又称“肾脏下垂”)的病症。因为缺乏医生的建议,他错误地以节食、降低体重的方式来控制病情,身体反倒越来越虚弱了。6月,孙守成一家万般无奈地离开建成不久的电尕宣教站,返回美国休假。[64]

1934年末,艾名世夫人贝蒂·埃克瓦尔在郎木感染了炭疽——一种在高原牧区(特别是青藏高原)高发的人畜共患病[65]。由于交通不便,信使在贝蒂发病几天之后才找到外出布道的艾名世。当艾名世在一天之内骑马疾驰160公里返回郎木后,贝蒂已经卧病在榻一个星期了,期间只有9岁的大卫在旁照顾。没有医生,没有药物,而贝蒂也病得几乎要死,艾名世只能不住地为她祷告。藏族朋友们轮番来看望,送来鲜肉和牛奶。赛赤寺的僧人来访,表示希望为贝蒂举行祈愿法会。对此,艾名世礼貌地解释说:“我们信仰的是耶稣基督,无论生死,只有向我们的上帝祷告才有益处。”

正在紧急的关头,甘藏边区的宣教护士白姑娘从临洮赶来。大家合计之后,决定先将贝蒂从海拔近3500米的郎木转移至地势较低的录巴寺,待健康状况好转后,再赴兰州博德恩医院就医。几经周折后,贝蒂终于到达兰州,在内地会博德恩医院医生的精心照顾下渐渐康复。1935年9月,贝蒂在丈夫和儿子的陪护下回美国养病。[66]

1935年,甘南地区爆发大规模疫情,当地成人、幼儿染病死亡的人数很多,甘藏边区宣教士的儿女们也有病倒的。季维善年仅两岁的儿子保罗·弗纳(Paul Verner)不幸感染痢疾,经内地会医生驰援诊治后,家人以为他已痊愈,就踏上回美国的旅程。不料在坐船回国的途中,保罗·弗纳再次病发,很快就去世了。[67]

至此,“扎尕那—电尕—郎木”一线的宣教站已无一人驻守,深入藏区布道的努力功败垂成。

这一次“失败”的原因是显而易见的:在如此广袤、属灵争战异常激烈的工场,宣教士的人数过少,而“预备队”更显为不足。早在数年之前,宣教士们就已看到这样的危险,不断地请求增援。他们说:“遥远而广阔的藏区摆在我们面前。工作如此宏大,远非一朝一夕可以完成。……当反对的风暴兴起时,我们将发现今天半开的门会再一次关紧。所以,当务之急是向甘藏边区派遣新的宣教士。哦,亲爱的读者,只有你们可以使增援成为可能。请你们藉着祷告、奉献,在藏东北的争战中有份吧。”然而,从1928年至1935年之间,孤悬塞外的福音勇士们没有等到一个援兵——无论美国宣道会,还是已经建立多年的汉族教会,都没有派遣年轻人投入到藏区的事工中去……[68]

穆斯林福音工作的发展与停滞

1930年至1935年期间,甘藏边区对穆斯林的宣教工作进入较为成熟的阶段,在撒拉族、回族和东乡族等三个族群中的工作都有所推进。

图十六:宣教士绘制甘肃省各族群分布图[69]

注:撒拉族(Salar)的聚居地循化(Sün hua),回族聚居地河州(Hochow,即临夏)以及东乡族(Tung-Siang)聚居地区(河州以东,黄河以南和洮河以西)在图中都有明显的标识

1、海映光一家在撒拉族中的工作

1930年,海映光一家绕道拉卜楞,在经历路遇强盗、随身行李被洗劫一空等劫难后,终于回到循化。他们在积石镇(今青海省海东市循化撒拉族自治县积石镇)西关门外的草滩坝村租下撒拉族村民的几间房屋,略事修葺便安下家来。与甘藏边区的其他宣教站相比,海映光夫妇的住处显得十分简陋,但他们最看重的是住在撒拉族人当中。通过拔牙、注射天花疫苗、提供简单药品和教人识字等方式,他们渐渐赢得了当地人的善意。每当去撒拉族朋友家作客,都有一大群人前来围观——有些人是出于好奇,有些人是前来求医问药,但所有人在离开时都听到“耶稣基督为罪人而死”的福音。

时间稍长,海映光夫妇又在积石镇城中的街面上开设一间礼拜堂。每个周日,海映光都在礼拜堂传讲福音。内地会常驻巴燕格戎(今青海省海东市化隆回族自治县巴燕镇)的白约翰(John Bell)是距离海映光最近的宣教士,曾来循化帮助组织特别布道会。来听讲道的人很多,但主要是汉民或回民。只有在撒拉族聚居的村庄里才能接触到大量的撒拉族人。海映光与多位撒拉族宗教领袖也建立了良好的关系。几位阿訇常到他的家里作客,交谈信仰问题,还借阅基督教的书籍。略显美中不足的是,海映光虽然可以讲一口流利的汉语,甚至学会了藏语,但最终放弃了对撒拉语(一种突厥语系的方言)的学习。

图十七:海映光手捧撒拉族祖传的手抄阿拉伯文《古兰经》[70]

虽然海映光夫妇与撒拉族人相处相当友善,但在循化的拓荒工作异常艰难。撒拉族的穆斯林或者肤浅地“认同”基督教信仰,说“我们所信的是同一位真主”,或者存着极大愤恨,激烈地与宣教士进行辩驳。此外,在甘藏边区所有的穆斯林族群中,撒拉族是最偏执和最不宽容的。海映光曾试探性地问一位撒拉族朋友:“如果你们同族的人想信耶稣,会有什么样的后果?”对方平静却又坚定地回答:“我们会杀了他。”海映光夫妇在循化服事的几年中,始终没有撒拉族人信主,只有几名汉族人受洗。[71]

2、德文华一家在临夏回族中的工作

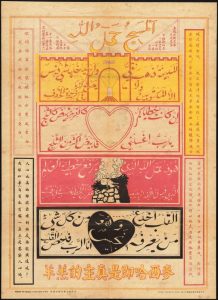

1931年,德文华夫妇返回临夏。此时,内地会已经撤离,并将临夏的穆斯林事工全部移交给宣道会。此前经内地会带领信主的十余位临夏穆斯林已经不见踪影——宣教士们推断他们或在战火中丧生,或因“叛教”的罪名死于亲族之手。即便如此,德文华夫妇仍然没有放弃对穆斯林的工作。他们发现,回族民众的心灵似乎对福音更加开放了,购买福音书籍和小册子的数量也比以往任何时候都多,名为“麦西哈即是真主的羔羊”的阿拉伯文福音海报尤其受到欢迎。[72]

图十八:阿拉伯文福音海报“麦西哈即是真主的羔羊”[73]

直至1932年,仍有一些穆斯林来福音堂听道。可是,从1933年起,因阿訇等宗教领袖的威胁和干涉,几乎没有穆斯林敢走近福音堂了。但是,仍然有一些穆斯林信徒坚持地持守着自己的基督信仰,他们也在临夏教会找到自己的家。

一位几年前在博德恩医院受洗的回族人,在返回临夏城郊的家乡后一直“在暗中作门徒”。他经常趁人不注意时溜进福音堂参加主日学的学习。一次,他被两位毛拉(穆斯林学生)撞见,当众遭到辱骂,回家后又被弟弟殴打。虽然遭遇逼迫,但这位回族弟兄依然没有放弃信仰。他有一本阿拉伯语的圣经,经常向其他回民讲解。

另一位在博德恩医院信主的回族人马宝山(Ma Pao San)也在临夏作了美好的见证。马宝山经李瑞思医生带领归向基督,在博德恩医院马路对面的黄河中公开受洗后,险些被同族的人毒死。痊愈之后,他返回临夏乡下,每个周日都在胳膊下夹着圣经走十几里路,赶到莲花堡(今甘肃省临夏回族自治州临夏县莲花镇,宣道会已在当地建立一间支堂)参加礼拜。因被家族剥夺继承权,亲人也视其为已死的人,他只得设法向一个汉族农民租种田地以维持生计。作为一个透过耶稣基督的荣面看到上帝荣耀之人,马宝山常常带着微笑、拍着他的圣经说:“所有的邻居都知道我是基督徒。”[74]

3、前往东乡族中巡回布道

1933年6月,经中国穆民交际会(The Society Of Friends of The Moslems In China)的筹备与安排,池维谋第二次来到中国。在甘肃、青海的行程中,池维谋走访了位于穆斯林聚居地区的内地会、宣道会宣教站,并先后在西宁、临夏和兰州组织宣教士会议。7月8日,池维谋一行在内地会宣教士的陪同下到达循化。他们在海映光的指引下参观当地清真寺、撒拉族村落,还分发阿拉伯文的基督教书籍与福音单张。次日,时任内地会甘肃省主任的任守谦(Ebenezer J. Mann)在积石镇城中的礼拜堂讲道。7月11日,池维谋等人来到临夏。除了常驻临夏的德文华夫妇以外,甘藏边区的莫大猷夫妇、斐文光夫妇和胡其华也从外地赶来相见。池维谋以“建立沟通之桥梁”(Bridge Building)为题做了一次讲座,也分享了他在埃及和阿拉伯半岛服事的经历,还就穆斯林福音事工给出了一些实用的指导与建议。可喜的是,连平素很少与宣道会往来的新普送也来临夏参会——这证明神召会与宣道会的和解又向前迈进了一步。[75]

图十九:池维谋与内地会、宣道会的宣教士合影(1933年6月28日,兰州)[76]

左一:李瑞思,左二:季维善,左五:池维谋,右三:海映光

受到池维谋一行来访的激励,德文华和海映光决定一起前往临夏以东的“东乡”(今甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县)进行巡回布道。这一地区居住着东乡族的穆斯林,独特的语言(东乡话是一种与蒙古语相近的方言)和鲜明的面貌特征将他们与周围的汉人分别开来。东乡的地理位置十分偏僻,干旱贫瘠、沟壑纵横,没有常驻宣教士,即便是巡回布道者也只去过靠近大路的一小部分地方。德、海二人从临夏城出发,用14天的时间,步行近250公里,走遍东乡的七个主要集镇,还到达“南乡”(约在今广河县与东乡县的交界处)的两个乡镇。每到一地,就在市场上传道,售卖阿拉伯文或中阿双语对照的福音资料。因为听众是“阿拉伯先知”的跟随者,所以他们使用了诸如“尔撒”(耶稣)、“麦西哈”(基督)等伊斯兰语境的词语。各地的民众十分友善,簇拥着听宣教士讲道。所带来的福音资料很快销售一空,不得不派人去临夏宣教站再取一批。本次旅行中,总计售出一千五百余份圣经书卷的单行本、书籍、单张和海报。旅行途中,宣教士们也偶尔遇到一些熟人或对福音极感兴趣的穆斯林,因而有许多谈道的机会。[77]

德文华对于甘藏边区的穆斯林福音事工有非常高的期待。他曾说:“我们有9间教会或宣教站位于穆斯林人口聚居(或杂居)的地区。这是一个无法回避的挑战。我们正在为复兴祷告,盼望有许多穆斯林得救。”当时,除了临夏、循化有穆斯林工作之外,也常有穆斯林进入合作、拉卜楞的宣教站听道。即便在遥远的郎木,也有回族人在居住。宣教士们还盼望着不久前在东乡撒下的种子可以生根、发芽。[78]

4、穆斯林事工渐趋沉寂

然而,在穆斯林群体中的工作始终面临着激烈的属灵争战。早在1926年,德文华就曾感叹:“仇敌似乎总在猛烈攻击任何敢于闯入其领地的工人。若非如此,我们就无法理解,为什么会在如此短的时间里失去许多热心于穆斯林归主的同工,包括博德恩、濮马可、欧格非(Mr. Charles L. Oglivie)和杜夫人(Mrs. Johanne Elisabeth Thor)——其中博德恩与濮马可都是在年轻时去世的。”[79]

疾病与艰难也临到海映光一家。因循化自然条件恶劣,加之与其他宣教站距离过远,生活孤独,海慕德(海映光夫人)的身体状况渐渐恶化,精神状况也堪忧。1934年3月,海映光一家被迫离开循化,提前返美休养。一家人回国的旅程异常艰辛——先是乘坐一辆笨重马车(见图二十)走八天的土路,在穿过中国内陆的旅行中遇上倾盆暴雨、鹅毛大雪,又险些遭遇劫匪,海慕德则因手部严重感染而疼痛难忍。[80]

图二十:海慕德与长女Myrtle、次女Lora Jean在马车上(1934年,返美途中)[81]

注:海慕德左手所缠的绷带在照片中清晰可见

海映光夫妇离开后,德文华夫妇独木难撑。虽然有骆德生夫妇(Charles E. and Ruth Anne Notson)在1935年初赶到甘肃,全时间加入穆斯林事工,但他们仍然需要很长的时间学习中文,熟悉穆斯林的文化。这样,甘藏边区的穆斯林事工渐趋沉寂。

两撤两返,主恩扶助

1935年9月至11月,1936年8月至11月,长征途中的红一方面军(中央红军),红二、四方面军先后进入甘肃,与围追堵截的国民党军队展开作战,同时攻占城镇、乡村进行休整。

红一方面军过境甘肃的期间,甘藏边区的宣教士们仿效1927年的大撤退,预备了两只大型羊皮筏子(每个筏子由300只吹足气的整张羊皮扎成)。1935年10月9日,28名宣教士和孩童从兰州乘羊皮筏子出发。旅行的队伍中,除了宣道会的11名宣教士及5个孩子外,还有几位内地会、神召会的宣教士。他们在险象环生的黄河航道漂流了17天后,抵达包头。之后,再经由平绥线(北平—绥远)到达北平。[82]

本次撤退虽未造成人员伤亡,但还是使甘藏边区的工作蒙受了不少损失——直至半年之后,逃往北平的宣教士们才得以陆续返回。在此期间,大多数教会无法从宣教士获得任何帮助或监督,许多事工也陷于停顿。然而,也有一些令人鼓舞的事。会长苟希天巡访了所有的教会,牧养当地信徒。他的传道薪金仍然由汉族教会全额提供。宣教士们看到汉族教会在“自传、自养”方面取得切实的进步,心中十分感恩。[83]

1936年初,吕成章首先返回岷县,看望当地信徒。他此前因被甘肃省省长挽留,为其治疗牙病,所以没有随队撤退,一直留在兰州。3月,德文华夫妇、何佩道姑娘和林路得姑娘从北平向甘肃起行。之后,莫大猷夫妇、胡其华夫妇也回到甘藏边区。[84]

鉴于甘肃省的局势仍然十分紧张,宣教士们以时不我待的精神投入到各项事工中去。

他们在各地教会举办特别聚会,还深入农村地区进行福音布道。当时,由国内各家基督教机构出版发行的彩色圣经海报成为传福音的利器。在热闹的集市上,这些颜色鲜艳的图片吸引了无数的观众,数百份福音海报、单张、主日学卡片和圣经书卷的单行本在一天之内就被发放或售卖一空。

在藏区,越来越多的藏族人对于藏传佛教感到失望,甚至有不少僧人离开寺院还俗。1935年末,一位很有前途的藏族年轻人莱希嘉措(英文转写:Leg-bshad Rgya-mtso,藏文:ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།)悔改归主(见图二十一左)。他是阿坝地区一位世袭头人的儿子,受过良好的教育,年少时曾在拉卜楞寺做僧人,此前与新振华、艾名世等宣教士有多年的交往,也反复研读过藏文新约圣经。艾名世在兰州博德恩医院照顾妻子期间,与当时受雇于甘肃省政府的莱希嘉措不期而遇。经过许多天的谈论、激烈的内心挣扎,莱希嘉措终于在“不堪罪担之重、担心失去永福”的惊惧中跪下,哭着求主拯救……

1936年夏,有好几位藏族麻风病人在兰州博德恩医院前的黄河中受洗,其中有一位名字叫阿觉[85]的迭部藏人。阿觉是迭部藏区第一位受洗归入基督的人,他最初正是从孙守成那里听到福音,再经其介绍进入博德恩医院的。通过内地会宣教士持续的爱心关怀与福音布道,阿觉终于归向主耶稣基督。休假结束的孙守成一家恰巧路过兰州,亲眼看到阿觉受洗,还拍下一张照片(见图二十一右)。[86]

图二十一:莱希嘉措的画像(左)与麻风病人阿觉的照片(右)[87]

注:画像右下方的藏文为:ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།,即“莱西嘉措”

1936年,结束休假的斐文光夫妇、孙守成夫妇返回甘肃。甘藏边区的宣教士人数恢复至12人。他们在年会中齐聚一堂,筹划在汉族、藏族和穆斯林三个族群中的事工。

图二十二:参加甘藏边区1936年年会的宣教士及其子女合影(临洮)[88]

从左至右:德文华、孙守成夫妇、Carol Carlson(孙守成之女)、何佩道、斐文光、林路得、Robert D. Carlson(孙守成之子)、莫大猷、斐文光夫人、德文华夫人、莫大猷夫人

可是,正当他们回到各自的宣教站,预备投入到新一期工作之时,红军却再次过境甘肃。宣教士们只能撤至兰州。

在长征红军第二次过境甘肃期间,国民党军队与红军双方的激战对于甘藏边区教会的破坏远大于第一次。但是,在这些苦难之中,上帝也赐下够用的恩典。宣教士和中国信徒的生命都得以保全,信靠的心也因为神奇妙的护理变得更加坚固了。

图二十三:红四方面军“洮州会议”会址——临潭新城福音堂[89]

更为可喜的是,无论宣教士是否在场,甘藏边区的十六间教会[90]都可以继续运转。各地教会时常举办“大聚会”与特别布道活动,会长苟希天和其他教会领袖也按期巡视工场,相关费用均由当地教会承担。信徒们也同心推进乡村布道工作——一些人付出时间和辛劳,亲自前往,另一些人则拿出钱、物来支持布道。因为教会已经成为“中国信徒自己的教会”,所以会众比以往更加关注牧师和长老、执事的服事质量,教会领袖们对圣工也不敢有丝毫懈怠。在动荡的1936年,神格外赐福众教会的工作,受洗人数达到70人,使甘藏边区在册信徒总数达到755人,较六年前翻了一番。[91]

然而,在一片欣欣向荣的景象中,若干隐忧即将显露,新的患难也要接连临到,甘藏边区将进入末后十余年的“艰困时期”。

附录:新振华的一首诗

THE CALL OF TIBET[92]

By W. E. Simpson

Away in the dark heart of Asia,

Afar from a Saviour’s great love;

No knowledge of sins all forgiven

No hope of a heaven above;

Surrounded by snowy-white mountains

Traversed by her rivers so clear;

Tibet lies in shadows of darkness,

Tibet-the forbidden and drear.

By prayer flags and fast-turning prayer wheels,

By journeys to shrines far away,

By meaningless vain repetitions

They hope to reach heaven some day.

By false Living-Buddhas misguided,

By red-robed priests cheated each day;

Tibet waits for you to deliver,

Oh brother, why longer delay?

To huts in the forest-clad valleys,

Black tents on the open plateau,

To golden-roofed temples resplendent

The Saviour still asks you to go,

Go tell of His blood that has bought us;

Go tell of His death on the tree;

And say that He saves to the utmost,

From bondage and sin He sets free.

As white as the snow on their mountains,

As pure as their clear crystal streams

The fountain that’s flowing from Calv’ry

Still cleanses, and from sin redeems.

Tho strong be this fortress of evil,

By faith we shall break every chain;

Tho fierce be the rage of the Tempter,

Thru Jesus the vict’ry we’ll gain.

藏地的呼声

文/新振华

远在亚洲黑暗的腹地,

远离救主伟大的慈爱;

对赦罪之恩一无所知,

对在上的天堂毫无盼望;

白雪皑皑的群山四围环绕,

清澈秀莹的河流穿行其间;

藏地卧在幽暗的阴翳下,

藏地——这片禁闭与萧瑟的土地。

靠着经幡和飞转的经轮,

靠着朝向“圣地”的漫长苦旅,

靠着无意义、徒劳的重复话语,

他们希望有朝一日到达天堂。

被虚谎的活佛误导,

被红袍的喇嘛欺哄;

藏地等你来拯救,

哦,弟兄,为何还要迟延?

向着密林幽谷中的小棚屋,

和那空旷高原上的黑帐篷,

向着炫目的金顶寺院,

救主依旧要你去,

去传扬祂买赎我们的宝血;

去传扬祂为人钉死在木架;

述说祂拯救到底的好消息,

和祂从捆绑与罪愆中释放的福音。

皑如山上雪,

清若涧中溪,

髑髅地的宝血泉,

依旧洗净,依然救赎。

任那恶者的营垒何等坚固,

因着信,我们打破枷锁;

任那诱惑者的愤怒如何暴烈,

靠耶稣,我们就能得胜

[1] 民国17年(1928年),民国18年(1929年),导河县(河州)、狄道县分别更名为临夏县、临洮县。故而,“甘藏边区简史”系列从本篇起开始改用“临夏”、“临洮”等地名。

[2] Robert B. Ekvall, “Four Years After,” The Alliance Weekly, July 11, 1931, 447.

[3] 1931年1月,地方军阀鲁大昌所部军队攻占临洮,此后数年一直驻扎于此。来源:《临洮县志》(2001),17。

[4] Thomas Moseley, “Standeth God Within the Shadow,” The Alliance Weekly, November 12, 1932, 733-35; Moh Ta-Iu, Man of Great Plans (1963), 108–09, 111, 114–16, 119.

[5] Robert B. Ekvall, Gateway to Tibet (Harrisburg, PA: Christian Publications, 1938), 82, 132; Robert B. Ekvall, Harry M. Ahuman, et al., After Fifty Year, A Record of God’s Working through the Christian and Missionary Alliance (Harrisburg, PA: Christian Publications, 1937), 191.

[6] Moseley, “Standeth God Within the Shadow,” 735; C. F. Snyder, “The Work in Hochow,” The Alliance Weekly, January 28, 1933, 56.

[7] 宣道会“华西区”(West China)即为“甘藏边区”(The Kansu-Tibetan Border),在宣道会周刊(Alliance Weekly)中,两个英文名称经常交替使用。有时,“华西区”又特指“甘藏边区”中的汉族地区。

[8] Thomas Moseley, “The Indigenous Church in West China,” The Alliance Weekly, December 17, 1932, 813. 注:宣道会甘藏边区的汉族教会重组工作在很大程度上参考了宣道会华中区此前的自立实践。无论是“中华基督教宣道会华西教区”的名称,还是本土执行委员会的架构,都与华中区十分相似。详参:倪步晓,<第五章 民国宣道会华中区的自立路线与基要信仰身份(1912–1936)>,于《差传、基要与自立实践:基督教宣道会华中教区的宗教传播及其身份建构的探析(1889–1951)》(香港:建道神学院出版部,2022),167–271。

[9] 照片来源:Research and Reference Materials on The History of the Kansu-Tibetan Border Mission of the C&MA (in the C&MA National Archives), 191.

[10] Ekvall, Gateway to Tibet, 133; Ekvall, et al., After Fifty Year, 191; Eva M. Moseley, Moh Ta-Iu, Man of Great Plans: The Biography of Dr. Thomas Moseley (Harrisburg, PA: Christian Publications, 1963), 122.

[11] “Modern Inventions and Mission Work,” The Alliance Weekly, July 1, 1933, 402.

[12] 照片来源:Research and Reference Materials on The History of the Kansu-Tibetan Border Mission of the C&MA , 190.注释参考:Mrs. Robert B. Ekvall, “Kansu-Tibetan Border Mission Annual Conference of 1934,” The Alliance Weekly, December 8, 1934, 777。

[13] 王载(1898–1975),福建人,基督徒布道家。1920年受洗成为基督徒,后放弃在中国海军的职业生涯,成为一名传道人。1928年,经过与宣道会宣教士翟辅民牧师的恳谈,开始投入布道南洋的工作,此后与宣道会的事工多有联结。

[14] Robert B. Ekvall, “Conference Notes,” The Alliance Weekly, September 23, 1933, 601; Mrs. Ekvall, “Kansu-Tibetan Border Mission Annual Conference of 1934,” 778; C. F. Snyder, “West China Annual Conference,” The Alliance Weekly, November 23, 1935, 753; Ekvall, Gateway to Tibet, 132.

[15] Ekvall, Gateway to Tibet, 83.

[16] Ekvall, Gateway to Tibet, 113–15; “Our Foreign Mail Bag, Miss Anna Haupberg,” The Alliance Weekly, April 21, 1934, 248.

[17] 侯世勳的信息亦载于“宣道会甘藏边区简史(中)”,/archives/221209.html;苏秋江、景长毛的信息亦载于“宣道会甘藏边区简史(中续)”,/archives/230308.html。

[18] Ekvall, Gateway to Tibet, 97–98.

[19] 此处的“岷山”(Minshan)是今日的迭山。迭山位于白龙江以北,洮河以南,是甘肃省甘南藏族自治州迭部县和卓尼县的分界带。在清末及民国时期,中外地理学家、探险家,以及宣教笔士下的“岷山”其实就是迭山。来源:闫昆龙,《发现之旅——迭山百年探险考察录》(兰州:读者出版社,2003),6–10。

[20] Robert B. Ekvall, “Program Versus Reality in Northeast Tibet,” The Alliance Weekly, September 17, 1932, 600.

[21] 照片来源:由孙守成的孙子Ted Carlson先生提供。

[22] C. Edwin Carlson, “Making a Way among the Tebbus of Tibet,” The Alliance Weekly, August 23, 1930, 548; Robert D. Carlson, Memories Of Years Past (unpublished manuscript, 2008), 11.

[23] 照片来源:由Ted Carlson先生提供。

[24] 双岔又称散木察,共有农牧六部落,分布在今碌曲县双岔、郎木寺、尕海等乡境内。“双岔戎”即为“双岔农区三部”,下辖宁巴、石巴和旺仓三个部落。三部所辖村落大部分位于洮河两岸,今碌曲县双岔镇境内。双岔牧区三部落是从农区三部中繁衍形成,直属郎木寺。来源:马登昆、万玛多吉,《甘南藏族部落概述》,甘南文史资料第十一辑(1994),104。

[25] “Getting a Foothold on the Tibetan Border,” The Alliance Weekly, March 15, 1930, 168; “The Wishing Prayer of the Goddess of the Tiger’s Den,” The Alliance Weekly, September 13, 1930, 599; Ekvall, “Program Versus Reality in Northeast Tibet,” September 17, 1932, 601, 603; “Program Versus Reality in Northeast Tibet,” September 24, 1932, 616; Robert D. Carlson, “Chapter 12. Opportunities and Setbacks”, BREAKTHROUGH: The Story of Bob and Betty Ekvall (unpublished manuscript, 1987), 49–50.

[26] 照片来源:Research and Reference Materials on The History of the Kansu-Tibetan Border Mission of the C&MA (in the C&MA National Archives), 165。

[27] 西仓十二部落分布在今碌曲县西仓、拉仁关和玛艾等乡境内,东连双岔部落,南接四川若尔盖县与赛赤部落,西靠青海河南蒙旗,北与夏河的牙利吉为界。唐隆郭哇(“郭哇”是头人的意思)是西仓部落世袭的官宦系统,其时担任这一职位的是嘉华加布(1886–1940)。西仓部落在他的带领下,出现了前所未有的团结繁荣景象。来源:马登昆、万玛多吉,《甘南藏族部落概述》,111–19。

[28] Koenigswald, “Breaking Ground in Shes Tsang, Tibet,” The Alliance Weekly, August 2, 1930, 496; Ekvall, “Program Versus Reality in Northeast Tibet,” , 603.

[29] 藿落知夫(Torsten Halldorf, 1893–1930),出生在瑞典卡尔马省门斯特罗斯市(Mönsterås kommun)的一个敬虔的家庭,他的父母共育有子女12人,其中4人成为宣教士赴海外服事,1人在瑞典做牧师,还有1人担任宣教士的语言老师。藿落知夫的姐姐叶特鲁德(Gertrud Halldorf)作为瑞华会的宣教士于1911年赴中国山西服事,1923年病逝于运城。藿落知夫在1922年听到藏区的属灵需要,1923年接受刚刚成立三个月的瑞典士每拿教会(Smyrna church)差派,1924年作为瑞典五旬节会宣教士来华,在神召会宣教士新振华的指导下学习对藏族的布道,常驻隆务。1925年12月,与瑞典女宣教士爱尔娜•欧文(Elna Irving)结婚。信息来源:David P. Jones, Cousins: Peacemakers on the Tibetan Border (Newark, DE: PWO Publications, 2021), 52–54;米克·利德贝克(叶特鲁德的孙女,藿落知夫的甥外孙女),《我的祖父在中国》(香港:中国文艺出版社,2014),30–38,103–04,143;米克·利德贝克口述资料(2020年)。

[30] 照片大约摄于1930年7月末至8月初期间,即藿洛知夫病重期间。照片来源:https://www.aronochannacedergren.se/sl%C3%A4ktboken/getperson.php?personID=I100&tree=tree1

[31] Jones, Cousins 75, 82-84; W.E. Simpson, “A Lonely Sentinel on the Tibetan Border,” The Pentecostal Evangel, November 29, 1930, 17-18.

[32] Ekvall, “Four Years After,” 447.

[33] 照片来源:由Ted Carlson先生提供。

[34] Ekvall, “Program Versus Reality in Northeast Tibet,” September 24, 1932, 616–17; C. Edwin. Carlson, “An Open Door-With Adversaries,” The Alliance Weekly, November 18, 1933, 729; Robert B. Ekvall, “Leaves from the Log of a Missionary Yak Caravan,” The Alliance Weekly, October 10, 1931, 668.

[35] 照片来源:由Ted Carlson先生提供。注释参考: Ekvall, “Program Versus Reality in Northeast Tibet,” September 24, 1932, 616。

[36] 李瑞思(D. V. Rees, 1895–1974),又名李岱汶,澳大利亚人,内地会宣教士,1921年10月来华传道施医。初驻贵州贵阳,租陈公祠开办福音诊所。在贵州布道行医多年后回国休假,返华后被差至兰州博德恩医院服事。李瑞思后来著有《耶稣家庭印象记》(The Jesus Family in Communist China)一书。任梅清(Irene Reynolds, 1901–1990),英国人,内地会宣教士,1929年来华宣教。姐姐任文安(Katharine Reynolds)亦为内地会宣教士,姐夫戴乐仁(A. G. Taylor)则是博德恩医院的医疗宣教士。任梅清初驻甘肃安定(今甘肃省定西市安定区),后因战乱转移至兰州。1931年7月,李瑞思与任梅清在上海结婚,不久后便返回甘肃。来源:刘荃,《生生不息——兰州博德恩医院医疗传教行传》(香港:三一书局,2024),170、173、188。

[37] 照片来源:由Ted Carlson先生提供。

[38] Ekvall, “Program Versus Reality in Northeast Tibet,” September 24, 1932, 618; Robert B. Ekvall, “An Open Door Into Golok Territory,” The Alliance Weekly, December 10, 1932, 798; Dr. Rees, “In the Closed Land,” China’s Millions, May 1932, 96–97; Dr. and Mrs. Rees, “From the Front Line,” China’s Millions, November 1932, 217.

[39] 照片来源:由艾克仁的外孙(即新振华的外甥)Raymond Henry Smith先生提供。

[40] Ray H. Smith, William Ekvall Simpson: a flame burning brightly … and all too briefly (unpublished, 1998), 6–7.

[41] Nora Plan, Over Rugged Mountains: W. E. SIMPSON, 13, 15.

[42] 关于新振华与宣道会宣教士的交往,以及他在神召会、宣道会之间促成和睦的努力,亦载于:“宣道会甘藏边区简史(中续)”,/archives/230308.html。

[43] W.E. Simpson, “A Lonely Sentinel on the Tibetan Border,” The Pentecostal Evangel, November 29, 1930, 17–18; William Christie, “A Devoted Servant of Christ Slain,” The Alliance Weekly, July 16, 1932, 451.

[44] 节译“艾名世致新普送的信件”(1932年8月5日,于郎木)。来源:新普送的曾外孙John Weiss先生提供。

[45] 照片来源:Jones, Cousins, 115。

[46] 照片来源:由Ted Carlson先生提供。

[47] “Kansu-Tibetan Border,” The Alliance Weekly, September 23, 1933, 604; Carlson, BREAKTHROUGH, 50-51; Ekvall, “Leaves from the Log of a Missionary Yak Caravan,” 664; 艾名世,《西藏的地平线》(拉萨:西藏人民出版社,1999),16–27,165-69,171–85。

[48] “Kansu-Tibetan Border,” September 23, 1933, 604; Carlson, “An Open Door-With Adversaries,” 729–30; “Tebbu Valley,” Memories of Years Past (unpublished, 2008), 13–14.

[49] 照片来源:由Ted Carlson先生提供。

[50] S. B. Harrison, “Six Local Monks At Hehtso … in Front of the Mission Cottage,” The Alliance Weekly, September 22, 1934, 593; Mrs. S. B. Harrison, “Nine Weeks Among Tibetan Nomads,” The Alliance Weekly, January 19, 1935, 40–42.

[51] Mrs. S. B. Harrison, “Nine Weeks Among Tibetan Nomads,” 40; Thomas Moseley, “Progress,” The Alliance Weekly, January 15, 1938, 41; 宗喀·漾正冈布等,《西方旅行者眼中的拉卜楞》(兰州:甘肃民族出版社,2013),58–59。

[52] 阿古丹增的事迹亦载于“宣道会甘藏边区简史(中续)”,/archives/230308.html。

[53] Mrs. A. R. Fesmire, “The Spirit’s Grace on the Tibetan Border,” The Alliance Weekly, June 4, 1932, 362;卓尼来氏家族的口述史资料一则(访谈时间:2023年3月20日)。

[54] Ekvall, “Leaves from the Log of a Missionary Yak Caravan,” 664.

[55] 注:茂日土官是双岔农区三部的世袭首领,亦被译为“木仁头人”、“毛日头人”。来源:《甘南藏族部落概述》(甘南文史资料第十一辑),(1994),103;Robert B. Ekvall, Tibetan Sky Lines (New York: Farrar,Straus and Young, 1952), 143。

[56] Moseley, “Progress,”41;艾名世,《西藏的地平线》,131–40,141–54;李晓英,<国家治理视阈下甘南藏区部落纠纷的解决机制——基于1934年双岔案的考察>,《青海民族研究》第三十卷第四期(2010年),160–68;张润民,<邓宝珊处理双岔事件的前前后后>,《文史资料选辑 第一百辑》(北京:文史资料出版社,1985),18–29;李振翼,《甘南简史》(甘南文史资料第五辑),(1986),141–43。

[57] “Kansu-Tibetan Border,” The Alliance Weekly, January 26, 1935, 58; Carlson, BREAKTHROUGH, 52.

[58] Ekvall, Gateway to Tibet, 87.

[59] “Births,” The Alliance Weekly, December 3, 1932, 783; “Obituaries,” The Alliance Weekly, May 27, 1933, 333.

[60] 照片来源:由Ted Carlson先生提供。

[61] 注:尤金·山道(1867–1925)是一名普鲁士健美运动员,身体强健,号称现代健美之父;沙勿略(1506–1552)是西班牙籍天主教传教士,率先将天主教信仰传播到亚洲的马六甲和日本,曾计划从广东江门台山市的上川岛入境中国传教,没有成功,最后病逝于岛上。

[62] “West China,” The Alliance Weekly, May 26, 1934, 328; “West China,” The Alliance Weekly, June 30, 1934, 410; J. A. M., “Apostolic Faith,” The Alliance Weekly, August 11, 1934,499; William Christie, “A Gap in the Ranks,” The Alliance Weekly, November 17, 1934, 728–29; Thomas Moseley, “Back to the Kansu-Tibetan Border,” The Alliance Weekly, June 20, 1931, 401.

[63] 照片来源(从左至右):第一张,Research and Reference Materials on The History of the Kansu-Tibetan Border Mission of the C&MA (in the C&MA National Archives), 146; 第二张,David P. Jones, Only Tibet (Newark, DE: PWO Publications, 2020), 177; 第三张,Ted Carlson先生提供。

[64] “Personalia,” The Alliance Weekly, October 20, 1934, 668–69; Memories Of Years Past, 15–16.

[65] 来源:https://www.cadc.net.cn/sites/MainSite/RCGHBFK/gzdt/202307/t20230726_121950.html,https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4838246。

[66] “Medical Experiences with Marion Birrel,” Research and Reference Materials on The History of the Kansu-Tibetan Border Mission of the C&MA (in the C&MA National Archives), 192-94; “Kansu-Tibetan Border,” The Alliance Weekly, February 23, 1935, 668–69; “Arrival,” The Alliance Weekly, November 9, 1935, 725;艾名世,《西藏的地平线》,241–47。

[67] “The Day of Trouble,” The Alliance Weekly, September 7, 1935, 570; “Arrival,” The Alliance Weekly, November 30, 1935, 772; Blanche Griebenow, Called to Tibet: The Story of M. G. and Blanche Griebenow (PA, West Conshohocken: Infinity Publishing, 2013), 112.

[68] Robert B. Ekvall, “Program Versus Reality in Northeast Tibet,” The Alliance Weekly, September 24, 1932, 618.

[69] 照片来源:Research and Reference Materials on The History of the Kansu-Tibetan Border Mission of the C&MA (in the C&MA National Archives), 99。

[70] 照片来源:Harvard-Yenching Library, http://id.lib.harvard.edu/images/8001556381/catalog。

[71] “Carter D. Holten Reminisces,” Research and Reference Materials on The History of the Kansu-Tibetan Border Mission of the C&MA (in the C&MA National Archives), 154-55; “Kansu-Tibetan Border,” The Alliance Weekly, June 21, 1930, 397; “Among the Salars of the Tibetan Borderland,” The Alliance Weekly, June 20, 1931, 329, 334; Moseley, “Progress,” 42; 王建平,<海映光牧师年谱>,于《青海民族研究》,2014年4月。

[72] C. F. Snyder, “The Work in Hochow,” The Alliance Weekly, January 18, 1933, 58; “Greetings from the West China Conference,” The Alliance Weekly, October 3, 1936, 636; C. D. Holton, “Best Sellers,” Friends of the Moslems – The Quarterly Newsletter of the Society of Friends of the Moslems in China, April 1, 1934, 39.

[73] 此款海报由内地会宣教士海春深(George K. Harris)设计,汉口中国基督圣教书会出版(Religious Tract Society, Hankow)出版。照片来源:Chinese Christian Posters, https://ccposters.com/zh/poster/the-messiah-is-the-lamb-of-allah。

[74] C. F. Snyder, “Moslem Converts in West China,” The Alliance Witness, March 23, 1955, 10-11; C. F. Snyder, “Hochow, Kansu,” Friends of the Moslems, July 1, 1934, 57; D.Vaughan Rees, “Kaolan, Kansu,” Friends of the Moslems, July 1, 1935, 48; “News from the filed, Kaolan, Kansu,” Friends of the Moslems, April 1, 1936, 31; 吴剑丽,《夹缝中的少数派——基督新教在甘青地区的穆宣事业(1878–1951)》(香港:建道神学院,2015),157,179–80。

[75] “Kansu-Tibetan Border,” The Alliance Weekly, October 21, 1928, 666; Dr. Samuel M. Zwemer, “On the Frontiers of Northwest China,” The Alliance Weekly, October 28, 1928, 680-82; “Hochow, Kansu,” Friends of the Moslems, October 1, 1933, 59; 王建平,《中国陕甘宁青伊斯兰文化老照片——20世纪30年代美国传教士考察纪实》,(上海:上海辞书出版社,2010),41–54;吴剑丽,《夹缝中的少数派》,190–95。

[76] 照片来源:Harvard-Yenching Library, http://id.lib.harvard.edu/images/olvwork171836/catalog。

[77] C. F. Snyder, “Pressing Forward in West China,” The Alliance Weekly, March 31, 1928, 201–02; Mrs. Ekvall, “Kansu-Tibetan Border Mission Annual Conference of 1934,” 778.

[78] “Rev. C. F. Snyder, Hochow, Kansu, West China,” The Alliance Weekly, December 9, 1933, 778; C. R. Koenigswald, “Breaking Ground in Shes Tsang, Tibet,” The Alliance Weekly, August 2, 1930, 496; “Labrang, Kansu,” Friends of the Moslems, April 3, 1934, 36; “Kansu-Tibetan Border,” The Alliance Weekly, February 24, 1934, 122.

[79] C. F. Snyder, “Islam in Kansu,” The Alliance Weekly, May 22, 1926, 336. 注:博德恩在1913年病逝于埃及(时年25岁),濮马可在1923年因心肌炎去世(时年31岁)。欧格非是美北长老会的宣教士,1911年来华,驻北京,曾于1917年陪同池维谋在中国各地访问,1918年出任新成立的“布道回族特委会”秘书长,1919年病世。杜夫人是北美瑞挪会的女宣教士,1912年来华,驻陕西。信息来源:吴剑丽,《夹缝中的少数派》,26–27;黄光域,《基督教传行中国纪年(1807–1949)》(南宁:广西师范大学出版社,2017),366、389、522。

[80] “Personalia,” The Alliance Weekly, July 14, 1934, 444; Mrs. Ekvall, “Kansu-Tibetan Border Mission Annual Conference of 1934,” 777; “Traveling in West China,” The Alliance Weekly, September 28, 1935, 627.

[81] 照片来源:Harvard-Yenching Library, http://id.lib.harvard.edu/images/8001557453/catalog。

[82] “Rev. Thomas Moseley, Kansu, China,” The Alliance Weekly, September 21, 1935, 610; “The Situation in Kansu,” The Alliance Weekly, October 26, 1935, 682; “West China Missionaries,” The Alliance Weekly, December 14, 1935, 794; C. F. Snyder, “In Perils,” The Alliance Weekly, February 22, 1936, 121–22.

[83] “Greetings from the West China Conference,” The Alliance Weekly, October 3, 1936, 636, 644.

[84] “Kansu-Tibetan Border,” The Alliance Weekly, April 25, 1936, 267.

[85] 注:“阿觉”是迭部地区常见的藏文名字,根据目前掌握的资料,笔者推测麻风病人“阿觉”与孙守成在电尕的房东“阿觉”不是同一个人。

[86] “Greetings from the West China Conference,” The Alliance Weekly, October 3, 1936, 636, 644; Rev. C. Edwin Carlson, “A Leper Cleansed,” The Alliance Weekly, April 29, 1939, 265–66; Moh Ta-Iu, Man of Great Plans (1963), 170; Robert B. Ekvall, God’s Miracle in the Heart of a Tibetan (New York: The Christian and Missionary Alliance, 1936), 24–27.

[87] 图片来源(从左至右):第一张, God’s Miracle in the Heart of a Tibetan, Cover page;第二张,“A Leper Cleansed,” The Alliance Weekly, April 29, 1939, 264.

[88] 照片来源:由Ted Carlson先生提供。

[89] 照片来源:《百年甘南实录(第三卷)》(北京:民族出版社,2023),74。

[90]如前文所述,甘藏边区共有陇西、岷县、临洮等九间主要教会。因每间教会还下设支堂,所以本处英文原文使用了“十六间教会”的说法。

[91] Ekvall, Gateway to Tibet, 134; Ekvall, et al., After Fifty Year (1937), 193; M. G. Griebenow, “Kansu-Tibetan Border Mission Conference,” The Alliance Weekly, January 15, 1938, 40.

[92] Nore Blan, Over Rugged Mountains: W.E.Simpson, Heroes of the Conquest Series no.8, 16.

《教会》 扎根教会 服事教会 建造教会

《教会》 扎根教会 服事教会 建造教会