文/阿盟

我向你犯罪,惟独得罪了你……(诗51:4)

我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降,预备好了,

就如新妇妆饰整齐,等候丈夫。(启21:2)

-

引论

“我劝你第一要为万人恳求、祷告、代求,祝谢。”(提前2:1)向神祷告被视为基督徒的“属灵呼吸”,为人代求则是基督徒的基本职责。然而怎样祷告却是一个问题。“我们本不晓得当怎样祷告”(罗8:26),门徒也曾向耶稣说:“求主教导我们祷告”(路11:1)。祷告有特定的、百试百验的“秘诀”吗?从我们的祷告中,可以看出我们对于三一神及其创造和救恩有怎样的认识呢?今天的教会,对祷告到底应有怎样的理解呢?

本文将通过对一个祷告范本的观察来初步思考这些问题,首先从人类学的视角,指出这个范本所反映的祷告模式混杂有巫术意识;然后尝试搭建方法论的桥梁,将这个观察带入圣经和神学的范畴,根据加帕多家教父(the Cappadocian Fathers)对“位格”(Person)概念的探讨,借助一些经文分析,指出这类祷告有与圣经教导相悖的地方,显出我们对于三位一体的教义,以及对于人,作为“有灵的活人”(创2:7),有神形像的被造者,我们自身的位格性(personality)认识不确切。正面地,本文将试图借助“群体性位格”(corporate personality)的概念阐述教会的本质特征,以及借此,基督徒当如何理解祷告,以致合神心意地为万人代求。

需要注意的是,本文有两条彼此交织的线索,为要达到两方面的目的。其一是位格神学的探讨,本文试图强调,祷告的基本特征在于它是一种“位格际互动”(interpersonal interaction),是位格者之间的交流,因此需要避免祷告中的“位格虚假/缺失”问题。其二是神学方法论的探讨,本文尝试从神学角度审视当代社会科学,寻找利用这类资源进行神学探讨的可能性。这个思路源自对大卫·鲍力生(David Powlison)理论的解读。他从神学角度检视当代心理学,发现其中的谬误,予以批判;同时,又借鉴这些理论,进行神学性的改造,使之合乎圣经,而成就了第二代圣经辅导理论的特色。初代教会之时,奥古斯丁等人借用新柏拉图主义的思想和观念,成就了大公神学正统表述,但却并不真的是新柏拉图主义,而仍是圣经的教导。今天,在社会科学兴起,主宰社会方方面面,种种世俗观念冲击信仰的时代,基督徒恐怕有必要做类似的工作。期待借着本文的尝试,抛砖引玉,启发教会内更多信仰和神学根基更好,在社会科学方面也更有专长的肢体,起来以自己的专业为主争战。

-

宣告释放祷告与巫术

灵恩运动一浪接一浪,引入很多传统教会不熟悉的新鲜事物,对此灵恩人士的解释是“圣灵的工作不受限制,在新时代有新作为”。有一类祷告,今天似乎逐渐大行其道,不仅限于灵恩色彩浓厚的教会,其特点是有大量奉主的名、据主所赐的权柄、针对性的宣告性举动:或斥责某种现象,或捆绑某些灵,或斩断某种捆绑,或破除某些咒诅,或释放某些人,使之与某些病、罪、瘾、观念、行为断绝关系,等等。为行文方便,姑且以“宣告释放祷告”一体名之。试举数例:

求主捆绑教会所在的地区上空“骄傲的邪灵”[1]

主耶稣……已经将我从疾病的权势底下赎回来了,我不再属于疾病,……在斥责疾病的时候,不是我在斥责,是主耶稣在斥责这个疾病……[2]

奉您的圣名,捆绑黑暗的灵、欺骗的灵、谎言的灵、阻挡的灵、害怕的灵、骄傲的灵、攻击的灵、压迫的灵、迫害的灵、分党分派的灵、分裂的灵、迷信的灵,及一切与您不相合的灵,都奉您的名捆绑,在您宝血覆盖下,命令这些灵都离开,不准回来。[3]

我奉主耶稣的名取消所有从祖先流传到我身上的魔鬼的作为。……现在我奉主耶稣的名,命令所有的邪灵与仇敌离开我,永远不准回来。[4]

以笔者之陋闻,这类宣告释放祷告的文本中,内容罗列最完全的是台北灵粮堂《释放洁净祷告手册》中的“破除咒诅的祷告”一文:

……我奉主耶稣的名破除下列的咒诅:

刚硬的心、死亡、说谎、冷漠、不顺服、身体的虐待、性虐待、假冒为善、罪恶、悖逆、情感的虐待、顽梗、不饶恕、滥用神设立的职位、拜偶像、信靠人、疾病、违法、不守律法、行邪术、苦毒、惧怕、伤害、行秘术、自私、骄傲、没有价值认同、崇拜邪灵、不信、欺骗、刚愎、曲解福音、同济会、同性恋、自杀、奸淫、贪/色欲、异端、谋杀、羡慕/贪图他人之物、不敬畏神、拒绝、窃夺神荣耀、父亲的罪、谴责、挑剔、贫穷、控告、论断、偷窃、上瘾、定罪、完美主义、酗酒、吸毒、操纵、控制、争竞、抽烟、迷惑、律法主义、自我仇恨、自我毁灭、亵渎的行为或言语。

我破除因著我父母和祖先的罪所带给我的任何其他没有名字的咒诅。任何别人所加给我的咒诅,也因著主耶稣大有能力的圣名而破除了。……奉主耶稣的名,我要从受咒诅而被任何人或任何事物的捆绑中释放出来。我因受咒诅而产生的所有痛苦都要被医治,而且这些咒诅都要变成祝福。(祷告动力小组,第48-49页)

这样的宣告释放祷告合乎圣经的教导吗?即使退一步,反过来站在一些人所暗示或明言的立场上,相信圣灵的工作不受任何限制,甚至也不受成文圣经之白纸黑字的限制(!?),而可以有诸多新鲜的发明,我们仍要问,这种祷告背后的思想,与圣经教导有矛盾冲突吗?它合乎神整全的启示吗?无论如何,神“不能背乎自己”(提后2:13),主基督“昨日今日一直到永远,是一样的”(来13:8),而我们所传的道,也“没有是而又非的”(林后1:18)。圣灵的工作绝不会违背圣道,这是一个真理的限制。这类做法若没有明确与圣经教导违背,或可商榷,若显出与圣经教导相违背,就应当断然拒绝。下面,本文以某位基督徒未发表的文章《有效的代祷》中推荐的宣告释放祷告法为范例,对此试做初步探讨。

2.1 宣告释放祷告的特点:

《有效的代祷》一文的结构如下:

一、理论:代祷果效不大的原因

二、实践:如何进行有效的代祷

- 祷告预备:唱“圣诗灵歌”,宣读“彰显代祷权柄”的经文

- 祷告内容:a)感谢赞美三一上帝

b)为特定对象代祷,宣告释放与得胜

- 先知性行动:膏抹物品或祷告布

该文中有三点立场与做法值得关注:

- 代祷的果效与祷告的方法有直接关系

该文指出,虽然很多基督徒对尚未得救的亲友有很大负担,常常为他们代祷,但“我们因为没有信心,没有精准的代祷方向(引文中的粗体为本文所加,下同),没有坚持和忍耐,所以,看不到代祷的果效。”何谓“精准的代祷方向”呢?比如:

“应为每个代祷对象提出名字,带到神面前,奉主耶稣得胜的名,靠着主所流的宝血,来宣告失丧者得救的必然性!我们应凭信心宣告,撒但在失丧者身上所有的工作要全然拆毁!例如:拦阻他们接受福音的错误思想、不信的恶心、无神论谎言、虚荣高傲、异教偶像、气功、邪术、酒瘾、网瘾、迷信、幽灵,仇恨、淫乱、贪婪、不饶恕等等。”

因此,学习代祷的关键是如何精准代祷,宣告代祷对象得救的必然性。该文声称:“当你采用以下方式代祷,经过几周时间,就会看到果效”,结果将是“教会人数会惊人地增长”。

- 代祷的重要内容是宣告某人与某些事物脱离

精准有效的代祷,需要运用主所赐给的权柄,斩断魔鬼捆绑在人身上的一些东西,或拆毁魔鬼在人里面建造的一些东西,该文称,它们是拦阻人不能归主的“精准”原因,这东西包括“祖先的罪”;“不正确的价值观、人生观;气功、巫术、异教风俗”;“酒瘾、网瘾、赌博瘾;仇恨、不饶恕、贪婪、淫乱、虚荣和高傲”等等。该文示范的宣告释放祷告片段如下:

我奉主耶稣的名,拆毁 接受的无神论谎言。

我奉主耶稣的名,拆毁 接受的异教假神的风俗。

我奉主耶稣的名,拆毁 接受的气功、巫术和偶像。

我奉主耶稣的名,拆毁 身上的酒瘾、烟瘾、网瘾和麻将瘾。

我奉主耶稣的圣名,拆毁 身上的毒瘾、戏瘾、赌博瘾、电视剧瘾。

我奉主耶稣的圣名,拆毁 错误的价值观、人生观。

我奉主耶稣的圣名,拆毁魔鬼在 思想上建立的仇恨的营垒,拆毁不饶恕的营垒。

我奉主耶稣的圣名宣告:将 从贪婪、淫乱、虚荣、高傲中释放出来!

我奉主耶稣的名宣告:主耶稣的宝血是为 而流的!

我奉主耶稣的名宣告: 属于上帝, 属于耶稣基督。

我奉主耶稣的圣名,将 拉出魔鬼的牢笼!

我奉主耶稣的圣名,将 拉到天父的面前,进入上帝的国度!

- 相应的“先知性行动”可以“释放神的能力和恩膏”

该文在注释中说到:

代祷之后,配合先知性的行动,以西结书4-5章记载了先知行动。例如:为代求者用祝福祷告过的橄榄油,膏抹代祷对象的房间、门窗、床铺、桌子、椅子,以及代祷对象所接触的物品。奉主耶稣的名宣告,主的恩膏进入他们的里面。按手在祷告布上,或抹油在祷告布上,将按手过的布剪成十二片,缝进代祷对象的枕头、衣服、被单、背包等处。奉主耶稣的名宣告:释放神的能力和恩膏进入里面。

笔者绝不认为,该文的内容全然错误、一无是处(文中也有大量倚靠圣经的应许,迫切求主赦免代祷对象的罪孽,赐他悔改的心,怜悯他,向他施恩的祷告内容),更不试图宣称该文的作者不是基督徒,但是,本文基于以上三点认为,尽管以“巫术”为代祷中需要“斩断”或“拆毁”的罪恶事物之一,但这种祷告模式恐怕本身就掺杂了人类学所说的巫术观念在其中,反映出一种混合了民间宗教文化的、不完全合乎圣经的基督教信仰风貌。

2.2 人类学视角下的巫术、宗教与科学

在人类学经典著作《金枝:巫术与宗教之研究》一书中,弗雷泽(Sir J. G. Frazer)将巫术定义为一种自然法则体系,即关于决定事物发生顺序之规律的陈述(“理论巫术”),以及人们为了达到某些目的而必须遵循的戒律(“应用巫术”)(弗雷泽,第20页)。可以说,巫术是一种世界观体系及其相应的行为模式,前者是巫术思想,后者是巫术行为,每一种巫术行为背后都有一种巫术思想,无论行动者对此是否有足够的自觉或系统的论述。按照思想原则的不同,巫术可以分为两类:顺势巫术和接触巫术,它们统称交感巫术。(弗雷泽,第21页)

- 顺势巫术:也称“模拟巫术”,所依据的是“相似律”或者说“同类相生”原理;巫师通过“模仿”来实现其目的,典型的是通过破坏敌人的偶像来消灭敌人。中国汉代兴盛的“巫蛊”就是一种模拟巫术。这里的“蛊”所指并非毒虫而是偶像,所以它是一种“偶像祝诅术”,以桐木做成偶像,通过咒诅、埋葬偶人,用箭射偶人或者将其置于厕所中等方式,促使偶像所代表/模仿的攻击对象死亡或遭灾。(参:胡新生,第351页)

- 接触巫术:所依据的是“接触律”,即“物体一经接触,在中断实体接触后还会继续远距离的互相作用”(弗雷泽,第19页)。所以对某人接触的物体施以法术,就会对该人造成传染性的影响。在很多文化中,牙齿、毛发等人体脱落物都要很好地被藏匿起来,以免被人所用,成为施以巫术的媒介,这背后正是接触巫术原理。该原理也可以反过来运用,成为摆脱某种不利情形或得福的方法(“白巫术”[5])。比如在德国哈尔茨山区,如果你不小心用刀伤了自己,你应当把刀涂上脂肪,并以父、子、圣灵的名义把它置于一个干燥的地方,当刀子干了,你的伤就好了。(弗雷泽,第65页)

在这些具体的巫术行为的背后,我们都可以看见某种世界观或自然法则观念。交感巫术思想整体上与对超自然力——虽然奥秘但是机械的超自然力——的信仰有关,它认定,自然界中一个事物或事件必然与另外一个事物或事件相关联,一者必会导致另一者发生,而不需要神灵的干预。如此一来,纯粹的巫术就和纯粹的宗教区分了开来,而和无神论的、近代科学的世界观有了某种相似性(巫术因此作为一类思想认识体系而被弗雷泽称为“伪科学”)[6]。弗雷泽将宗教和巫术的区别定位于理论上宇宙观的不同,以及由此导致的行为方式的不同:

这两种相互矛盾的宇宙观的差异,取决于它们对这样一个关键性问题的回答:统治世界的力量,究竟是有意识和具有人格的 (粗体为本文所加,下同),还是无意识的,不具人格的?宗教,作为一种对超人力量的邀宠,所认定的是两个答案中的前者。……就这一点来说,它就基本上是同巫术以及科学相对立的。巫术或科学都当然地认为,自然的进程不取决于个别人物的激情或任性,而是取决于机械进行的不变的法则。(弗雷泽,第79页)

巫术因此成为一种人人可行的技艺,其中关键的,不是先天的能力或对神灵恩宠的依赖,而是认识、掌握和运用法则,习练通达,“精准到位”,如同科学实验和科技工作对人的要求。对于一个巫师而言:“他只有严格遵从其巫术的规则或他所相信的那些‘自然规律’,才得以显示其神通。哪怕极小的疏忽或违反了这些规则或规律,都将招致失败。”(弗雷泽,第75页)

在实践中,巫术意识往往混合在神灵崇拜的宗教行为中,而我们仍然可能从人们对于神灵的态度上,看出他们内心中比宗教情怀更为基本的巫术意识:

尽管巫术也确实经常和神灵打交道,它们正是宗教所假定的具有人格的神灵,但只要它们按其正常的形式进行。它对待神灵的方式实际上和它对待无生物完全一样。……巫术断定,一切具有人格的对象,无论是人或神,最终总是从属于那些控制着一切的非人力量。任何人只要懂得用适当的仪式和咒语来巧妙操纵这种力量,他就能继续利用它。(弗雷泽,第79页)

2.3 宣告释放祷告的巫术特征

现在,我们可以回过头来看《有效的代祷》中宣告释放祷告方式的问题何在:

- 代祷的果效与祷告的方法有直接关系:这背后隐含着一种机械因果观,不是无神论的、科学的观念,而是巫术式的,即,相信超自然的神秘力量,同时又相信,人通过某种方式可以完全掌握和运用该超自然力量。达成行为之目的(使人脱离魔鬼的权势)的要诀在于正确的行为技巧(精准的代祷和信心的宣告)。在其中,祷告、唱诗或者抹油这类有基督教特色的宗教仪式和活动,与巫术和民间宗教中的念咒、巫祝之舞(跳大神)等的区别变得模糊。

- 代祷的关键内容是宣告人与某些事物的脱离:一切妨碍人得救的东西,无论是原罪性的,还是本罪性的,是社会文化的,还是个体内在的,都视为是被魔鬼加诸于人的外在捆绑,以至于需要通过特定的超自然方式斩断和拆毁,这种观念和白巫术非常类似。

3)相应的“先知性行动”可以“释放神的能力和恩膏”:这个行动及其背后的观念明显有接触巫术的特征:膏抹代祷对象所接触的房间和物品;抹油在“祷告布”上,“将按手过的布剪成十二片,缝进代祷对象的枕头、衣服、被单、背包等处”,“释放神的能力和恩膏”进入这些物品,它暗含的意思,其实就是通过代祷对象和这些物品的接触而获得这些“能力与恩膏”,借此使代祷产生果效。

总体来说,这种宣告释放祷告,虽然有明确的独一上帝和基督代赎的观念,以及罪人要向神认罪悔改的表达,但仍然可以看出一种倾向,就是将祷告变成一种巫术性的技巧,人的得救,教会的增长,全在于我们是否掌握了一种正确的,就其本身而言必然有效的方法(“秘传的真理”?),并且对方法本身坚信不疑,更简单地说,将祷告变成了念咒。在这样的思想里,在代祷者与罪恶权势的争战,以及代祷对象的得救过程中,上帝事实上并不真正在场,而只是被视为给予了基督徒一把“如朕亲临”的尚方宝剑,基督徒可以自由、随意地挥舞,他要做的,仅仅是知道如何更像模像样地挥舞这把宝剑,以至于无往而不利。这时,“奉主耶稣基督的名,阿们!”这句话,怎么听着都像是在说“太上老君急急如律令,敕!”

-

转换:从人类学到神学

3.1 方法论问题

本文的分析如果停留在这里,会有两个彼此相关的,极为重要的问题浮现出来而未得解决。首先是范式(paradigm)问题。作为基督徒,我们可以完全不接受人类学对某个基督教信仰行为的评价,而辩称,这类学问是罪人对普遍启示扭曲的回应(确实如此!),因而至少,我们可以不赋予其神学性的(更不用说教义性的)合法地位与价值,这意味着,在教牧实践中,教会可以完全忽略这类分析(本文初稿的部分读者正是如此),继续许可乃至教导信徒做宣告释放祷告。因而,以上分析,包括它的结论,必须进行神学化的转换,才会对教会有意义。

其次是圣经性(biblical)的问题。圣经与人类学的“巫术”是否为同一个概念,所指是否相关,以至于当我们从人类学的角度,指责某类祷告行为带有“巫术”色彩的时候,它也就是圣经的指责,而使某些基督徒陷入了信仰危机?事实上,在圣经严厉禁止神的百姓观兆、行法术的同时,从人类学的角度看,圣经不但充斥着巫术现象,甚至是教导巫术行为的:雅各以树枝影响羊群繁育,摩西将杖变做蛇,以色列人凭乌陵与土明决断,约瑟和但以理为王解梦,使徒摇签选出马提亚,教会为病人抹油祷告;更不用说,主耶稣在福音书中种种医病赶鬼的作为,看起来与异教的法术是何等相像。《金枝》一书多有述及基督教文化中混杂的巫术现象(这对将宗教看作巫术观念“进化”之结果的弗雷泽而言是很自然的)。比如,法国农民相信祭司可以通过背诵某种特殊的祷词来控制风雨,甚至颠倒世界的运转规律,他们会要求祭司举行特定的“圣灵弥撒”,其功效如此神奇,甚至上帝也不得不答应举行弥撒者的任何要求,“这同古代埃及人认为他们的巫师所具有的那种特殊本领极为相似。”(弗雷泽,第82页),当然也与本文分析的祷告模式极为相似。显然,这些“相似”需要加以圣经性的分辨,由此我们才能回答,《有效的代祷》一文的典型性如何,各种不同的宣告释放祷告在神学上的共性与问题到底何在,抑或以上分析只适用于一些比较独特的东西,比如给祷告布抹油并剪开存放的“先知性行动”。

3.2 摩西与埃及术士

出埃及记7-9章,摩西(借着亚伦)和埃及术士“斗法”的经文非常典型,可以用来对比人类学意义上的巫术概念和圣经意义上的巫术概念。摩西在埃及人面前共行了十一个神迹,第一个神迹,亚伦的杖变为蛇,是序幕,后面是十灾。埃及术士与摩西共有五次“斗法”,分别发生在第一个神迹中,以及十灾中的第一、二、三、四灾中,第五、六灾没有提到术士,他们无所作为,第七灾,圣经提到:“行法术的在摩西面前站立不住,因为在他们身上和一切埃及人身上都有这疮”(出9:11),显明埃及术士对摩西的战斗全面失败,甚至不能身免。兹列表如下:(参:赖建国,第270-271页)

| 内容(章节数) | 亚伦的作为 | 针对埃及之神 | 术士的作为 | 结果/解除 | |

| 1 | 杖变蛇(7:8-13) | 丢杖在法老前 | 无 | 也丢下自己的杖 | 亚伦的杖吞了术士的杖 |

| 2 | 水变血(7:14-24) | 举杖击打河水 | 尼罗河女神 | 用邪术照样而行 | 灾满了七天 |

| 3 | 河生蛙(7:25-8:15) | 伸杖在诸水上 | 生育之神/蛙神 | 用邪术照样而行 | 摩西求耶和华而止蛙灾 |

| 4 | 土变虱(8:16-19) | 举杖击打尘土 | 沙漠之神 | 要生虱却是不能 | 术士规劝法老 |

| 5 | 蝇成群(8:20-32) | 无 | 太阳神/蝇神 | 无 | 摩西求耶和华而止蝇灾 |

| 6 | 畜染疫(9:1-7) | 无 | 爱神/牛神 | 无 | 无 |

| 7 | 人生疮(9:8-12) | 摩西向天扬灰 | 瘟疫及健康神 | 无 | 行法术的生疮站立不住 |

乍看起来,这是两群人在比斗法术高低,最后以色列人胜了埃及人,但有一些细节值得关注。摩西和亚伦在做任何行动之前,圣经都没有记载他们曾为此做大段的祷告,他们仅仅是在神发出命令后遵命而行;相反,当法老请摩西求告耶和华,止住蛙灾(出8:8)、蝇灾(出8:28)的时候,摩西都是先离开法老,出去为法老和埃及向耶和华祷告(出8:12、29、30),为要和埃及术士念咒施法的行为区别开来,因为异教的法术也许没有动作,但一定有咒语(赖建国,第268页)。此外,开始的四个神迹中,尚有亚伦用杖的举动,而到了后来则完全没有,第一个神迹,亚伦所做的也仅仅是将杖丢在地上而已;相反,圣经强调,耶和华一直在亲自行动,虽然是亚伦用杖击打河水,但圣经说:“耶和华这样说:‘我要用我手里的杖击打河中的水’”(出7:17),“耶和华击打河以后满了七天”(出7:25)。可见,埃及的十灾不是摩西一伙的行动,而是耶和华神“要伸手重重地刑罚埃及,将我的军队以色列民从埃及地领出来。”(出7:4)圣经刻意要显明神主动、积极和全面掌控的作为,以及摩西和亚伦在这些事情上的被动,甚至是无所作为(如果说摩西有什么积极、有效的参与的话,不是在行那些看起来和埃及术士一样的巫术行为中,而是为止住灾难,替埃及人向神而做的代求中)。

神百姓的代祷行为和外邦人的巫术之间,最关键的不同在于,耶和华是神迹的主动者,是随己意行事的全能者,而非受制于一些人可以掌握的咒语或者类似“必然性因素”的外邦神祗。

对此做出最好背书的恰恰是埃及术士:“行法术的也用邪术要生出虱子来,却是不能。于是在人身上和牲畜身上都有了虱子。行法术的就对法老说,这是神(Elohim)的手段。”(出8:18-19)“这是神的手段”(新译本:这是神的手指头;ESV:This is the finger of God)是极为重要的一句话,“这语句在旧约中只出现过三次,其中两次与神和以色列民立约有关(神的手指写十诫在两块法版上,出31:18;申9:10),只有此次用于刑罚埃及人。……摩西和亚伦的杖,都不过是神的手的作为。”(赖建国,第289页)请注意埃及术士是在什么情况下说出这句话的,是在照着摩西、亚伦的样子,成功地行了杖变蛇、水变血、河生蛙这三个巫术,准备第四次“也用邪术要生出虱子来,却是不能”之后。为什么这能够表明是“神的手段”?和很多外邦民族一样,埃及是巫术和宗教混杂的文化。正如以上列表显明的,埃及人敬拜相当多的神祗,这是他们的宗教行为,但同时,“在古埃及,巫师们宣称他们有能力迫使甚至最高的天神去服从他们,并且确曾对天神发出过如果抗拒即予毁灭的威胁。”(弗雷泽,第79-80页)埃及的宗教文化和很多外邦民族一样,本质上是巫术性的,他们“同时在喃喃地念着祷词又念着咒语。”(弗雷泽,第81页)因此,对于埃及术士而言,摩西和亚伦不过也只是巫师,即使亚伦的杖可以吞掉他们的杖,也不能证明以色列的那个神有什么特别,它最多表明,在某些巫术技能上,摩西和亚伦比他们“更精准”,更有水平而已。但当埃及术士自信地也要如法炮制,用巫术生出虱子来(显然经验让他们知道自己能做到这一点)却办不到的时候,他们开始发现,摩西和亚伦的神完全不同于埃及的神祗。至少从效果来看(笔者不懂巫术,不能比较内在机制),杖变蛇、水变血、河生蛙和土变虱是相似类型、程度的巫术,在没有看见摩西和亚伦通过念咒等巫术行为对他们进行反制的前提下,不能生出虱子这个事实,只能解释为巫术法则的突然失灵,而巫术法则这种随机的失灵,是违反巫术原理和他们骄傲的经验的。埃及术士只能有一个解释:一位不受巫术法则制约,超越巫术世界的至高神(Elohim)此刻出手了!“他打发他的仆人摩西,和他所拣选的亚伦,在敌人中间显他的神迹,在含地显他的奇事。”(诗105:26-27)诚然,当上帝在埃及全地随意施行(或止住)和埃及人敬拜的偶像所对应的诸般神迹,并且随意就使人无法行使巫术,调动那些所谓的神的时候,他就显出唯有他是神,是全地的主宰!“埃及人就要知道我是耶和华。”(出7:5)

从以上分析可以有这样的初步结论:人类学或固然有本体性的缺陷,未能从圣经真理的角度,区分真正的巫术和看似巫术,实则为神的百姓全然依靠独一真神而有的行动(对人类学来说上帝根本不存在),但至少,它对于外邦人巫术行为之特征的辨识,还是有足够清晰的阐述,因此可以用来反思基督徒的祷告,看是否落入了世界的风俗。祷告和念咒的区别,在于后者是一种基于巫术世界观的行为,相信之所以自己的祷告/念咒有效,在于它自涵了令其必然有效的机制——不管这种必然性被认为是奥秘的、自然而然的还是神明赋予的,由此,基督教的上帝在祷告中位格性的临在就变成功能性地不必要,最多只是仪式性的了。

3.3 神学与世俗人学的汇通点

以上初步回答了圣经性(biblical)的问题,个别性地(de facto)接纳了人类学从巫术角度对《有效的代祷》一文的研究,现在本文将换一个角度,解决相关的范式(paradigm)转换问题,尝试为这类[7]分析研究寻找一条规范性的(de jure)进路。[8]

世俗人学在世界观预设前提上与神学最基本的分野,在于不承认造物主上帝,因而不承认人是神造、神有、神享的受造者(Creatures by God, of God and for God),人的思想和言行是“上帝有涉”的。世俗人学不承认这些,而神学则在这种明确的规范意识下开展自己解释人与世界的工作。正如改教先贤所言:“首先,若有人省察自己,就不得不立刻思想到神,因他的‘生活、动作’都在乎他”(加尔文,1. I. 1)“照样,除非人先仰望神的面并谦卑省察自己,否则就不可能正确地认识自己。”(加尔文,1. I. 2)加尔文在《基督教要义》开篇的这几句话,不但奠定了这本伟大著作的根基,也可以成为我们思考神学与世俗人学之汇通(更好的表达可能是“世俗人学向神学汇通”)的出发点,因为它实在是人最基本的现实:上帝之下、上帝之内、上帝面前的人。这一点在当代神学与教牧中的具体应用,笔者所见,乃是第二代圣经辅导学的领军人物鲍力生(David Powlison,Christian Counseling & Education Foundation)的进路,他所提出的汇通点(也是分界点),笔者称之为“替代神”原则(principle of rather-than-God):

人的动机本质上不是人类科学所研究的人类一元现象。在实际生活中所遇到和观察到的是本质上的二元现象,就是:信靠神或者拜偶像。关于人的动机,唯一统一的是一个古老的神学构架:人类被造就是一种敬拜者,不管你愿不愿意。基于这一点,单单圣经的观点就可以将在行为解释中看似矛盾的因素统一起来。……拜偶像的心和拜偶像的社会这个比喻抓住了一个事实,就是人的动机自动与神相关系,即真神以外,谁是我的神?(鲍力生,第20页)

基于这一认识,比如行为主义心理学所谓的“饥饿驱动”(hunger-driven),需要调整为“饥饿驱动而非神驱动”(hunger-driven-rather-than-God-driven),人本主义心理学所谓的“需要安全感动机”(motivated by a need for security),实际上是“摆脱神的掌管而去追求安全动机”(motivated by a lust for security rather than ruled by God),等等。(鲍力生,第21页)这并非画蛇添足地在心理学结论中添加一个意在对抗奥卡姆剃刀(Ockham’s Razor)的rather- than-God而已,而是指出,唯有将人的行为视为面向神的位格际行为,才有可能获得一切人学问题的真正答案——所有人都在与神互动,或者作为信仰者,面向神,在他的恩典中感恩地与他互动;或者作为不信者,以败坏的方式面向神的仿制品即偶像,惹动神的怒气而与他互动。

如此,《有效的代祷》一文就有了典型性,其中的模式把祷告变成了念咒,就是说,把上帝变成了咒语中的神祗,在念念有词中亮出其名号与威风,以确保祷告/念咒目标的实现[9]。在此观念中,人和神在祷告中所发生的,不再是真实的位格与位格的互动,上帝被偶像化了。而本文开头所列举的祷告,如同实际教会生活中的很多祷告,虽然并未明说(祷告者也未必都有自觉的意识)“祷告的果效在乎正确的方式”,但是,当它们把人自身需要负责的诸多道德性的罪(瘾),许多出于人自身的观念和行为,都当作外在的“灵”或者“咒诅”来斥责或者斩断时,这样的祷告也同样在把神非位格化,偶像化,因为罪是人在思想上、行动上不承认神,不顺服神,抵挡神,这是位格际关系的问题(人与神为敌,神与人为敌),需要通过代祷者向神代求和被代祷者向神认罪悔改这样的位格际行动来解决。[10]

基督教的上帝不但是位格者,并且是永恒的三一位格上帝,而人则是被造与上帝永恒面对的位格者,因此,祷告必然也必须是一种真实、双向的位格际互动,而不能是单向或模拟互动。(参:李锦纶,2006,第6页)巫术的第一重罪(如同一切非启示宗教),乃是将上帝偶像化,敬拜不是真神的各种异教神祗;第二重罪(如同近代科学)则是将偶像物化,变成可以被自己随意操纵的非位格对象;前一个是假神之罪(位格虚假),后一个是无神之罪(位格缺失),都是对真正的位格者上帝的忽视、背叛和抵挡。这就是弗雷泽的“巫术-宗教-科学”公式(见脚注6)以“替代神”原则向神学汇通的再诠释。宣告释放祷告具有巫术特征,不在于祷告对象的名号不再是“三一神”或者“基督”(“主啊,主啊,我们不是奉你的名传道,奉你的名赶鬼,奉你的名行许多异能吗?”[太7:22]),而在于它损害了上帝荣耀的位格性。[11]

接下来,本文将基于加帕多家教父(the Cappadocian Fathers)的位格观,从正面探讨作为位格际互动的祷告,以及作为群体位格的,彼此代祷并为万人代祷的教会。

-

位格者上帝、人与教会

4.1 位格内涵与位格延展

“人的灵性在于他是‘位格者’,正如上帝一样。”(李锦纶,2006,第4页)因此,探讨人(向着上帝)的祷告,就要先认识“人作为位格者”,并且,是从对位格者上帝的认识出发,认识“正如上帝一样”的人。

上帝是圣父、圣子、圣灵三个位格在永恒中内在相交的生命共同体上帝。三位格同享圣父的生命,圣父是圣子与圣灵的源头,也是三一神存有的基础。(参:李锦纶,2004,第142-143页)圣父永恒的生命,以及圣父位格与圣子位格借着圣灵位格促成的相交,三一神内在永恒但又是动态,对外开放的团契,是认识被造世界和人的根基。hypostasis 和ekstasis这两个概念可以帮助了解这一点。“按照加帕多家教父们的看法,位格是‘位格内涵’(hypostasis),及在当中的‘位格延展’(ekstasis)。”(李锦纶,2006,第5页)

ekstasis说明位格者在相交中显明真理,hypostasis则表示透过在相交中,位格者得以确立其身份与特质。……位格者就是其“存在”这真理(事实)所彰显的境域,他不是可分为个体或重新组合的简单存在物,而是整体中的独特主体,同时是有“大公性”的存有个体。(李锦纶,2004,第131-132页)。

由此我们可以这样说:

人作为人不但是因为有人性,而是在其人的被造性中活出位格的丰满内容,透过位格延展(ekstasis),人作为位格者可以与他者建立位格关系,其位格内涵(hypostasis)从这些关系的互动中得以建立,使其成为独特的位格者。(李锦纶,2009,第4页)

人的本质是在被造性中活出的,具有永恒和时间双重特征,因为永活上帝是生命之主。首先,人有一个ekstasis的向度,这既包括内向延展(自我意识),也包括与其他位格主体建立关系,而人首要和最重要的关系对象就是上帝。作为创造者、护理者及拯救者,上帝主动透过他的ekstasis与人建立位格际关系,在一个时间性的相交中向人开放自己的hypostasis,在此过程中,人的hypostasis被按照神创造和拯救的永恒旨意不断塑造,以至于越来越活出(而不仅仅是在最初的创造时刻获得)“神的形像”。hypostasis 表明位格者不能被整体掩盖的独特性,ekstasis表明位格者不能与整体分离的群体性。两个概念一起,解释了人时刻与上帝连结,借此连结不仅得以活着,更被上帝丰盛、无限的生命所充满,活出一个丰盛、无限的位格者的生命本质的事实。

4.2 教会的群体位格特征

这不是说,受造者因而自身就内在地拥有了“潜在的无限的本质”(这是新纪元运动的说法),而是说,因为真无限的位格者上帝主动向他喜悦和拣选的人分享自己荣耀、无限的位格内涵,与他们形成团契性的位格延展(corporate ekstasis)(参:李锦纶,2006,第17页),被恩宠而参与在这团契中的人,其个体、有限的位格内涵获得了无限的延展可能性,以至于可以反映上帝荣耀的形像。换言之,受造的位格者借着与神相交形成的群体性位格得以分享造物主的位格特质,上帝自身的荣耀因而被更加显明,可以说这就是上帝创造的目的:因着有上帝荣耀形像内涵的群体位格的延展,“认识耶和华荣耀的知识,要充满遍地,好像水充满洋海一般。”(哈2:14)而在堕落之后,罪人唯有借着圣子耶稣基督十字架上的流血代赎,通过圣灵的内住才能得享与父的亲密团契:“我是葡萄树,你们是枝子;常在我里面的,我也常在他里面,这人就多结果子;因为离了我,你们就不能作什么。”(约15:5)“到那日你们就知道我在父里面,你们在我里面,我也在你们里面。”(约14:20)[12]

教会,基督的身体,因而末世性地具有上帝群体性位格延展的内涵;每一个悔改、受洗加入教会的基督徒,都因着圣灵保惠师的工作,分享父神在基督里丰富、无限的位格内涵,并成为上帝的位格延展。特别地,正如上帝是三个位格的生命共同体,作为群体位格,教会也是有圣灵位格内驻之位格者的生命共同体,反应上帝三位一体的存有特质。

六日的创造结束时,“神看着一切所造的都甚好。”(创1:31)但是在创造了亚当之后,“耶和华神说:‘那人独居不好,我要为他造一个配偶帮助他。’”(创2:18)这个“不好”到“好”的过程与夏娃的创造相关。创2:18当然主要不是一个婚恋原则,而是对神整体创造目的的说明。创造夏娃是为了帮助亚当,帮助什么呢?“神就赐福给他们,又对他们说:‘要生养众多,遍满地面,治理这地;也要管理海里的鱼、空中的鸟,和地上各样行动的活物。’”(创1:28)生育、治理,这是夏娃与亚当结为一体,帮助亚当所要完成的使命。“为这个缘故,人要离开父母,与妻子连合,二人成为一体。这是极大的奥秘,但我是指着基督和教会说的。”(弗5:31-32)亚当和夏娃的“联合事工”反映上帝三一的特质:正如子在永恒中从父受生,与父同质、同尊、同荣,圣灵则是由父和子(或“由父借着子”,参:李锦纶,2006,第176页)而出,夏娃也是从亚当而出,与亚当只有秩序上的先后,没有地位上的高低,而他们“生养众多”的后代,又是从亚当和夏娃(或者由亚当借着夏娃)而出的。这样,在婚姻和家庭中,由姻亲(夫妻结合)和血亲(生儿育女)所形成的人际关系体系,无论是肉体层面、社会层面还是心灵层面,都恰恰是一个三一结构。这样活生生的,不断延展的三一结构,随着亚当夏娃后代的遍满地面,最终将是神的三一荣耀遍满地面。亚当夏娃堕落之后,神以十字架的救恩为完成这个目标的方法:在旧约时代,拣选亚伯拉罕家族,借着他形成神的百姓群体以色列,在新约时代,则借着教会这新以色列在地上的扩展,彰显和延展,并在延展中更加彰显他作为三位一体上帝的荣耀。

4.3 代祷:三一位格互动

在教会这个群体位格中,在基督徒日常的团契生活中,代祷是最体现和延展上帝三一特质的信仰行动之一。这很好地体现在出埃及记中摩西的代祷里面——作为以色列民和上帝之间的中保,摩西乃是预表基督,后者“现今在神的右边,也替我们祈求”(罗8:34)。出埃及记一般被分为三个部分:出埃及(1-18章),西乃之约(19-24章),会幕(25-40章),其中,25-40章会幕部分的经文结构如下:(王娇,第4页)

A 为建会幕的预备(25:1-8)

B会幕中的各样物品(25:9-30:38)

C建会幕的人(31:1-11)

D安息日的吩咐(31:12-18)

E金牛犊事件(32:1-34:35)

D’安息日的条例(35:1-3)

C’为建会幕所献的材料和建会幕的人(35:4-36:7)

B’制作会幕中的各样物品(36:8-39:43)

A’会幕建成(40:1-33)

显然,这段经文的核心是金牛犊事件,这是西乃之约后,以色列百姓的第一次悖逆事件。它与之前百姓为吃喝等事发怨言不同,以往事件是以色列百姓“不信”,而金牛犊事件则是“换了一位神”,它直接破坏了神与以色列的关系。(王娇,第4页)值得注意的是,金牛犊事件的上下文都是有关安息日的内容,考虑到安息日在约上的重要意义,干犯安息日表明人蓄意蔑视和反叛神,“我们知道经文借着这样的结构表明的是以色列拜偶像之罪是当死且无可赦免的。”(王娇,第5页)唯其如此,摩西的代求最后止息了神的怒气,翻转了整个事件,就显得意义重大了(在前面的分析中,我们也看见摩西为法老和埃及人代求,神也借着摩西的祷告止息了灾难,这都是十分类似的)。记载摩西代求的32-34章结构如下:(王娇,第5页)

A 32:1-6 以色列拜偶像犯罪

B1 32:7-10 神愤怒要灭绝百姓

C1 32:11-14 摩西代求

B2 32:15-29 百姓遭遇刑罚

C2 32:30-35 摩西代求

B3 33:1-11 神降罚不与百姓同去

C3 33:1-23摩西代求

D 34:1-35神再次立约,彰显荣耀

经文在结构上分为四组:犯罪(关系破裂)——审判——代求——立约(关系的重建)(王娇,第5页)在这样一个旧约曾反复出现的结构里,出埃及记特别的因素正是摩西。犯罪的不是摩西,而是以色列百姓,惹动的是神的忿怒,所以这本是以色列人和神之间的事情,摩西本不牵扯在其中,可以选择置身事外(“耶和华对摩西说:‘我看这百姓真是硬着颈项的百姓。你且由着我,我要向他们发烈怒,将他们灭绝,使你的后裔成为大国。’”【出32:9-10】),但摩西选择加入到事件中来,以无罪之身为犯罪之人向上帝祈求,甚至与他们认同(“不然,求你从你所写的册上涂抹我的名。”【出32:32】)。我们在其中看见的,正是一个三一的位格际互动:审判者上帝——中保摩西——犯罪的以色列民。整个过程中,摩西始终面对神为以色列人代求,与神互动、交锋,讨价还价,对于摩西而言,神是始终位格性地在场的。他没有将以色列人的罪归咎于魔鬼或者邪灵(虽然它们从未停止过做事),请求神捆绑什么灵,或奉主的名斥责什么“拜金牛犊的瘾”,因为他清楚,要害是位格者,而非事物,是人用悖逆的行动破坏了约,破坏了神-人的位格际关系,亏缺了神的荣耀,所以要止息神的愤怒,求神回转,赦免罪人,再次与他们立约,恢复群体性位格际关系。以一种位格性的行动(代求)介入到神和以色列人的位格际关系危机中,不仅合乎神的心意,本身就是在荣耀神,在延展神的位格内涵。“摩西如同一个不知天高地厚的顽童,再三提出过分的要求,神也再三容让,满足摩西,因为神喜悦人向他祈求,神享受这种进退之间的交往。”(王娇,第13页)

4.4 海德平衡理论与祷告

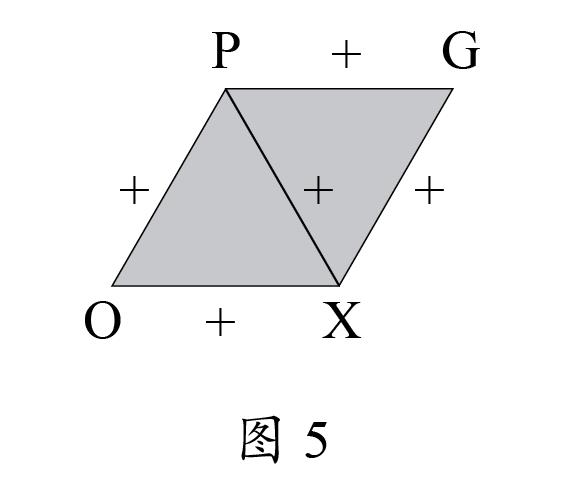

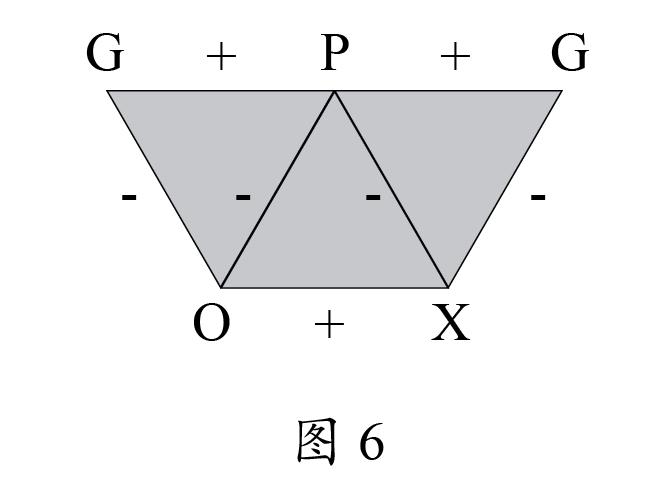

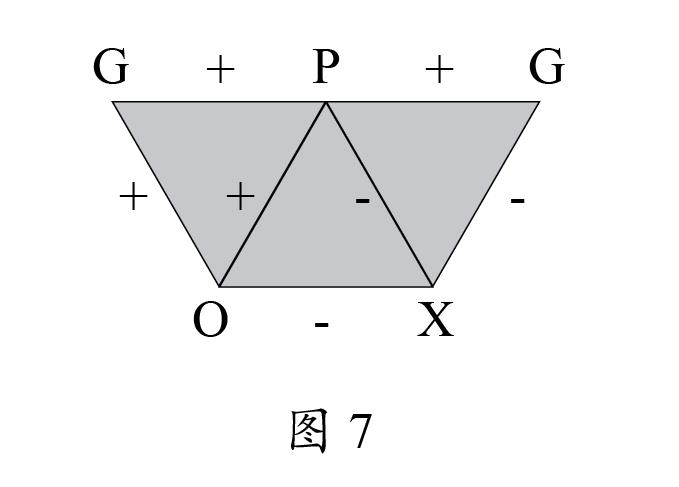

代祷的这种三一特征,可以借用海德平衡理论(Heider’s Balance Theory)进行直观生动的描述。[13]该理论由美国格式塔心理学家、归因理论创始人弗里茨·海德(Fritz Heider)于1958年提出,又称“P-O-X模型”,其中,P = 认知主体(Person),O = 与认知主体对应的个体(Other Person),X = 认知对象(attitude object,可以是第三人)。平衡理论认为,P-O-X之间趋向于形成一种稳定的认知平衡关系,不平衡状态是不稳定的,会给认知主体带来心理的紧张和不愉悦,这促使他们调整认知结构,向平衡转化。这表明,某人对某事物的态度,受到其他人对该事物态度的影响,即主体对认知对象的态度不是中性的,他所处的人际关系对此有重大影响力,他选择某种态度,有改变P-O-X关系向平衡方向发展的内在动机。

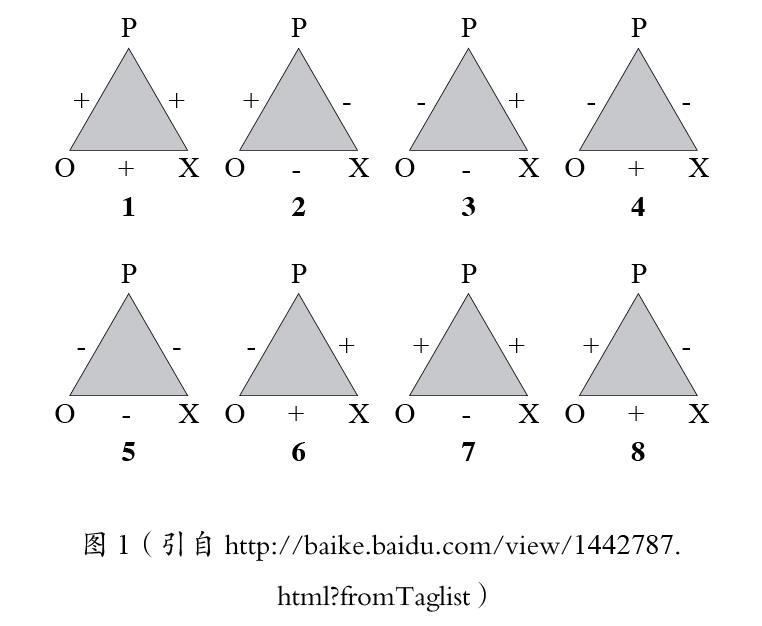

如果以“+”表示正的关系(肯定、喜欢、接近),以“-”表示负的关系(否定、不喜欢、分离),则存在八种认知-关系状态,其中四种为平衡状态,四种为不平衡状态(图1):

判断P-O-X的三角关系是平衡还是不平衡,其根据为:平衡的结构中,三角形的三边符号相乘为正;不平衡的结构,三角形三边符号相乘为负。举例说:P = 某基督徒,O = 该人的非基督徒好友(P+O),X = 同性恋现象。P作为基督徒,原本对X持批判态度(P-X),若O也持负面态度(O-X),则他们之间的认知体系是平衡的(P+O,状态2);若O对此持不反对甚至支持态度(O+X),则他们之间出现了不平衡(状态8),这种状态是不稳定的。这时,P有两种选择可以对此进行调整:

- P为维持和O的关系(P+O),而改变对X的负面立场(P+X),达到新的平衡(状态1)

- P为坚持对X的批判(P-X)而不惜影响与O的关系(P-O),也达到新的平衡(状态4)

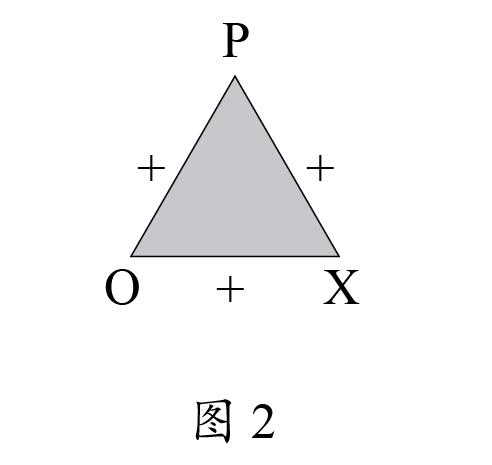

通常,P做出的会是第一个选择,因为他会按照“最小努力原则”行事,估算调整平衡所需的成本,尽可能少地改变人际关系而恢复平衡。对于P而言,与某位格主体O之间关系的重要性,远远大于他对某事物X的认知态度,所以他会选择进入状态1而不是状态4。事实上,这也是很多基督徒在面对信仰冲突时的选择,他们可能会在诸如同性恋等议题上妥协信仰立场,以维持和非基督徒的人际关系,以求被他们接纳——这个“他们”包括家人、朋友、同事,也包括P所处的社会与时代。(图2)

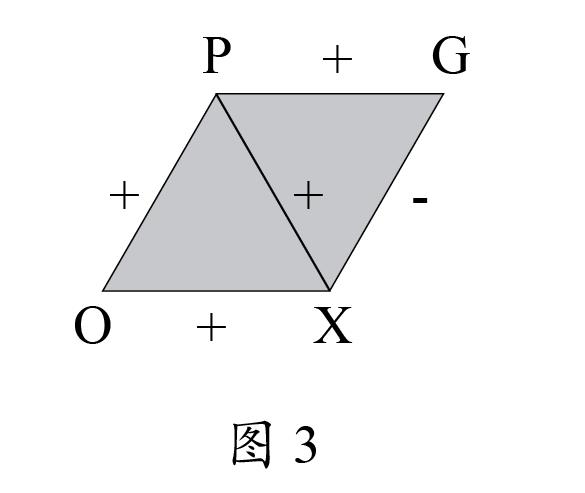

如果我们引进“替代神”原则(principle of rather-than-God),重新架构这个海德三角形,就会发现,世俗心理学理论所揭示的,是一个缺乏最关键因素的“认知-人际关系真相”,以至于它其实不是真相,这个最关键因素当然就是上帝(G)的主权。当一位基督徒P在X问题上向世界妥协,而以为他因此处在和平、和谐的人际环境中的时候,在真正的(上帝在场的)海德平衡中,他其实正处在位格际关系的危机之中(图3)。神在圣经中明明启示了他对罪的恨恶(G-X),而基督徒又是借着基督与神和好的人,是神的百姓(G+P),但他却因为要与O维持积极的关系(P+O)而选择了对X的错误立场(P+X)。这个抉择导致了在图3中,P-O-X是平衡的,而G-P-X是不平衡的。他却仍然如此选择,这表明他害怕人,胜过敬畏神,想要讨好人,胜过想要取悦神,在P真实的信仰和神学中,世人比神更为宝贵和重要,他更渴求与人联合,而不是与神联合。[14]

图3整体的不平衡显然是不稳定的,它会走向两种(可以同时存在的)稳定平衡:

1)图4:P长期妥协信仰,越来越趋向与世俗为友(P+O,因此P+X),就与神渐行渐远(P-G),神也不再赐福他,与他同在。这是一个使人受亏损的平衡。

2)图5:P试图同时维护与O的关系(P+O)以及自己基督徒的信仰身份,即他与神的关系(P+G),于是修改神的话语,从神学上确立“G并不斥责X”(G+X)的谎言,为自己制造出一个虚假的神-人-世界关系体系,就产生了诸如“同志神学”或“普救论”。这是人头脑中虚假的平衡,虚假的平安。

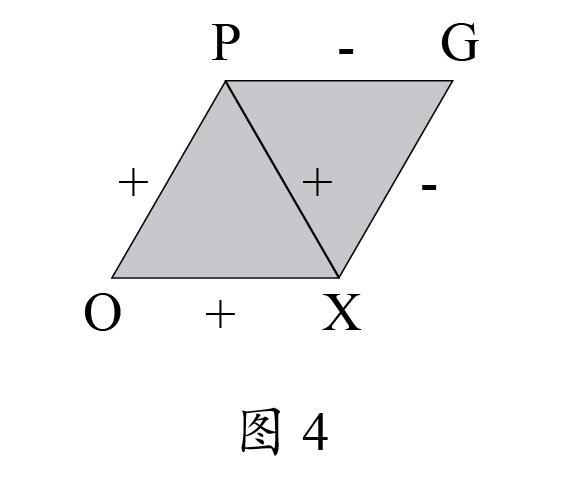

真正的基督徒,合乎圣经的神学或心理学会承认,神与这个世界为敌,这个世界也与神为敌;基督徒顺服神的结果,就是在诸多问题上和世界根本冲突,以至于损害他和非信徒的人际关系。(图6,神无所不在,因此图中第二个G不代表第二个神)“世人若恨你们,你们知道恨你们以先,已经恨我了。”(约15:18)图6中的三个三角形,G-P-O,P-O-X以及G-P-X都是稳定平衡的,它们是这个世界的认知-位格际关系真相。而第四个三角形G-O-X的稳定平衡,也证明了一个可以从范泰尔(Cornelius Van Til)的预设派护教学(Presuppositionalism)推出的护教实践基本原则:恨恶神的人必然爱罪恶,世人除非认罪悔改转向神,否则不会改变态度,真正同意和接受任何圣经的真理。因此,基督徒担当福音(和文化?)使命,不能基于对信仰的妥协和模糊,以求“建立和世界对话的基础”,而是应在真理里,在对真实的人-神-世界关系的认知中,以祷告为万人代求,求神将人的心意夺回(林后10:5),与神和好。O只有首先悔改归正,被圣灵重生、更新,和神恢复关系(G+O),我们才能和他真正恢复关系(P+O),我们彼此在对事物态度的关系上才会随之改变(P-X,且O-X),不但是真正和谐,而且是在真理的仁义和圣洁里面的,直存到永远的关系。(图7)

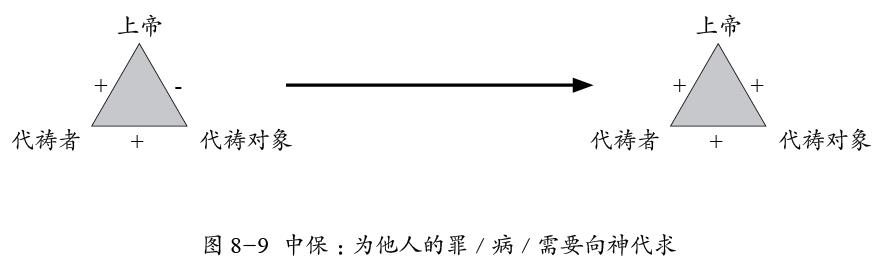

祷告是中保行为,不论是弟兄姊妹彼此扶持、警醒,将有过犯的肢体挽回,还是为万人代求,关注点都应从事、物或概念转向位格者,在与代祷对象充分认同的基础上,借着将人的罪/病/需要陈明、交托在代祷者自身所信靠的位格者上帝面前,与上帝互动,参与到“上帝-代祷者-代祷对象”三一位格关系的建构中来:(图8-9)

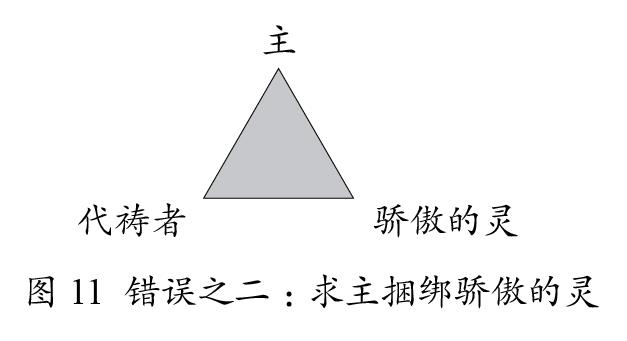

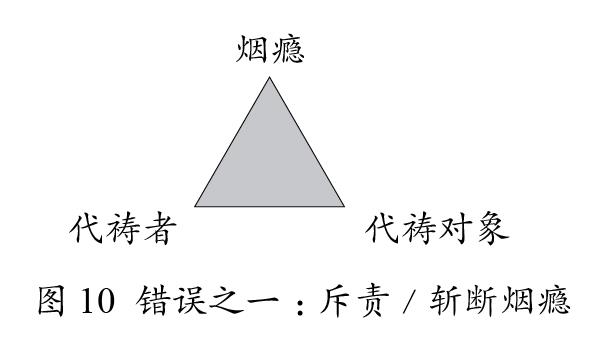

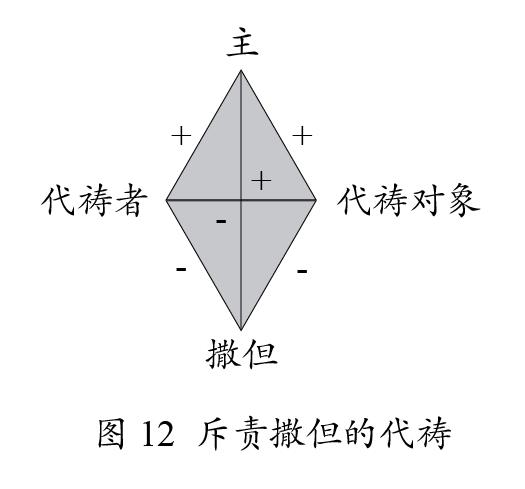

图10和图11所示的代祷理念是有问题的。前者用面对位格者的方式面对烟瘾这个事物,斥责之,或者试图斩断其与代祷对象的关系,这是一种虚构的位格际互动,烟瘾乃是代祷对象自身里面的问题(“替代神”),需要在神面前寻求拯救,但神在图10的祷告模式中是不在场的。在图11中,神倒是在场,代祷对象却不在场了。认为教会的软弱(其实是刚硬),基督徒的灵性低潮根源在于骄傲,这是正确的判断,但将之转移到“骄傲的灵”身上,则和图10一样,有将属灵的位格际互动变为巫术的嫌疑。基督徒在祷告中当然可以斥责魔鬼和邪灵,因为后者是真实的位格存有(图12)。但仍需注意,祷告本身是三一位格的延展,最终指向神的荣耀,神的得胜,代祷对象需要(借着代祷者)解决的和神-人位格际关系问题(主-代祷者-代祷对象),这个层面不能用对撒但的斥责,奉主名对其作为的捆绑(主-代祷者-撒但)全然代替,这是两个不同关系架构中的问题。而前者才是真正的祷告最终目标。

5. 结论

“我要在你们中间立我的帐幕,我的心也不厌恶你们。我要在你们中间行走,我要作你们的神,你们要作我的子民。”(利26:11-12)神的创造和救恩都有同样的目的,就是建立与自己在爱中相连、相交的群体性位格,借着位格延展,向被造界分享自己的位格内涵,使他荣耀的恩典在全地都得着位格性的回应:称赞(弗1:6)。

祷告是位格性的行动,是回应,是向上帝的位格开放,拥抱位格者上帝。为肢体和万人代祷则更是基督徒的“第一”要务,在代祷的过程中,主动赐下救恩和圣灵、聆听和回应代祷的三一上帝、代祷者、被代祷者被连接成为一个有生命的、三一的位格性群体。

神借着圣灵的工作,在这个世代形成末世性的、神的百姓群体,彼此代祷,共同仰望,是这个群体中极为重要的生命行为,它彰显教会群体位格的三一特质。由此我们可以意识到,虽然个体基督徒还会有犯罪、软弱和跌倒的现象,但是,在圣灵中,神的百姓已经连结成为一个属天的群体,他已经全然胜过世界,这是体现在他群体位格的生命中的。

参考文献

鲍力生:“心的偶像与‘浮华市集’。”玲波译。《教会》,2008年3月第2期(总第10期),第15-33页。

祷告动力小组:《释放洁净祷告手册》。灵粮翻译小组译。台北:台北灵粮堂事业处,2008年。

约翰·傅兰姆:“傅兰姆对范泰尔护教学的诠释”(The Apologetics of Cornelius Van Til As Interpreted by John M. Frame)。载于林慈信编译:《归正护教学:范泰尔的预设派护教学入门》(第四部分)。中华展望,2004年,未出版。

詹·乔·弗雷泽:《金枝:巫术与宗教之研究》(上、下)。徐育新等译。北京:中国民间文艺出版社,1987年。

胡新生:《中国古代巫术》。济南:山东人民出版社,2005年。

约翰·加尔文:《基督教要义》(上)。加尔文基督教要义翻译小组译。台北:加尔文出版社,2007年。

赖建国:《天道圣经注释:出埃及记(卷上)》。青海新闻出版局准印证(青)字号(2003)第124号(限基督教内部销售),2003年。

李锦纶:《永活上帝生命主——献给中国的教会神学》。台北:中福出版有限公司,2004年。

《道成肉身救赎源——献给中国的教会神学》。台北:中福出版有限公司,2006年。

“当代东方教会谈位格之终极性。”2009年,未发表。

王娇:“从金牛犊事件看神在交往中的怜悯与恩赐——分析出埃及记32、33、34章。”2006年,未发表。

[1]“对江秀琴牧师的几点质疑”(http://bbs.loves7.com/viewthread.php?tid=49353)

[2]“收看辛班尼医治布道会有感”(http://blog.sina.com.cn/s/blog_5a1228910100ay8m.html)

[3] 疏效平:“‘风中传爱讲习会’代祷信”,2006年1月10日。(http://www.m4christ.net/media_web/thanks/

announcements/2006/01-10-06-newsletter.shtml)

[4]“七个释放祷告”,《台湾信义会会讯》,2001年12月25日,No.35。(http://www.twlutheran.org.tw/newsletter/

news-35/news-35011.htm)

[5] 巫术并不都是用于攻击、伤害或者图谋不轨(“黑巫术”),也可以用于救治、得福或者对黑巫术进行反制的目的(“白巫术”)。从操作的角度,巫术其实只是一种技艺,如同武术或者搏击术,既可以用于恶意的目的,也可以用于善意的目的,只是巫术背后的思想意识是关乎超自然事物的。比如,中国文化语境中的“厌胜”或“辟邪”就是白巫术,参见:胡新生,第31页。

[6] 基于这些研究,弗雷泽就人类思想方式的发展或者说进化过程提出一个公式,即:巫术-宗教-科学。首先是巫术时代,人们试图掌握和利用超自然力量以达到自己的目的;然后,因为对超自然力量操纵的一再失败,宗教从巫术中产生,人类进入将超自然力人格化为神灵而崇拜的宗教时代,期盼通过亲近和愉悦神明而获得祝福;最终,人们又回到对宇宙客观秩序的信赖上,进入科学时代。当然,在每一个时代,上一个时代占统治地位的思想模式并没有完全消失。弗雷泽相信,巫术、宗教和科学不过都是思想的论说,或者说是不同的宇宙模型;科学有一天也可能会被更圆满的假设所代替。参见:弗雷泽,第1005-1009页。

[7] 这里所说的“这类”,指的是包含社会学、人类学、心理学等诸多学科在内的,以单个或者群体人之内在心理与外在人际-群体互动之规则和特征为研究对象的基础社会科学(也可能可以涵盖经济学、法学、政治学等专门性相对较强的社会学科),笔者用“世俗人学”(secular anthropology)统一称呼它,从而与“神学”这个概念相对应。

[8] 相对于世俗人学极为丰富的研究成果和发达的传播与应用系统,面对由此而来的种种挑战,教会的神学研究和应用工作显得很无力,缺乏足够多和足够好的回应,眼看着世界正在用各种人的知识将神百姓的心意夺去。典型的就是世俗心理学对教会的冲击,基本上已经到了极为全面和深入的地步,快要失去最后的界线,彼此合一了。这中间有一个需要解决的规范性难题。世俗人学和神学有必要与可能汇通吗?世俗人学在对人类行为和心理动机的研究之精细、深入、多层面、专业化、应用性强等方面的优点,教会能够借鉴吗?有可能去芜存菁,为我所用吗?这在神学上是有争议的。笔者认同在引介世俗人学知识进入教会牧养和神学研究方面需要极为谨慎,但是要看到,事实上基督徒和教会每天都在或主动或被动,或自觉或不自觉地被世俗所影响,甚至积极乐意地接纳世俗。这时,主动反击,探讨世俗人学与神学之汇通的必要性,世俗人学“神学化改造与应用”的可能性(不论最终是为了以某种方式吸纳,或以某种方式拒斥)应该成为部分神学人士和教会同工关注的议题。

[9] 比如,弗雷泽记载了马来人在施行完巫术后,是如何将这一切嫁祸给天使加百列的。(弗雷泽,第22-23页)胡新生则指出,咒语的形成与无限夸大语言的功效,相信攻击性的语言具有特殊的威力有关;而巫师使用攻击性、役使性的语言更是基于对神灵的信仰,意在代表神灵发号施令,通过号令将神灵赋予的超自然力量施加到巫术对象身上。巫术咒语与日常生活中的咒诅、恐吓的区别在于,前者将语言当作超自然力的载体(笔者注:即此时咒语不再依附、乞灵于神明而自涵了超自然的力量,),当作一种特殊的辟邪灵物来使用。东汉以后,一套完整的咒语主要由示威语、惩戒语和催促语三部分构成,其中重要的内容,就是宣布神灵已经降临或者将法力赋予了巫师。巫师会列举五方神灵,展现这些神灵的威风,并夸耀自己与他们的亲密关系,警告邪祟就范,否则严惩不贷。“急急如律令”作为典型的咒语结尾,乃是借用汉代政府的公文术语,目的是赋予咒语以如同官府文告或朝廷律令那样不可抗拒的力量。(参:胡新生,第45-55页)

[10] 罪乃是由人内心发出,人需要自己首先为罪负责这个根本事实,并不否认世界和魔鬼的工作对人有影响,正如后者不能否认前者。“那时,你们在其中行事为人,随从今世的风俗,顺服空中掌权者的首领,就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间,放纵肉体的私欲,随着肉体和心中所喜好的去行,本为可怒之子,和别人一样。”(弗2:2-3)这三方张力关系的整合,恰恰可以用“替代神”原则实现。鲍力生的文章“心的偶像与‘浮华市集’”(《教会》2008年3月第2期(总第10期),第15-33页)正关乎此。

[11] 范泰尔的预设派护教学对此问题也有精彩论述,批判西方哲学以及神学中的“上帝”和“存有”是“非位格主义的”。因为和本文所依据的位格理论不是同一进路,故仅在此从批判巫术的角度做一简述:上帝是绝对的位格(absolute personality),意即上帝在任何意义上,与任何他以外的存有都不相互依存,也不依靠他以外的任何存有,上帝是自含的(self-contained)。任何完整和逻辑自洽的哲学本体论系统都必然有一个自含的存有,而根据圣经,与任何人所能想象出来的有形或者精神偶像(比如“第一因”、“绝对的他者”、“终极规律”等)截然不同,基督教所信仰的上帝乃是自含的丰满(self-contained fullness),由此,上帝才不仅仅是绝对的(absolute),同时也是位格的(personal)。上帝的绝对位格与这个世界没有任何的可比性,不能从抽象的位格观念中推出。而在巫术世界观里,有两样东西冒犯了上帝荣耀的绝对位格:机械因果和自由意志假设。前者本文已经论述,后者则暗含其中,因为借助于巫术性行动去实现自身愿望的人显然相信,他的愿望可以通过某种神秘机制获得必然被满足的契机。这意味着,存在着在一些时候,一些情况下的一些事件,它们如何发生,延续,改变和结果,对上帝而言具有偶发性。巫术其实是在宣称,上帝对宇宙没有全权,有一些规律在上帝之上、之外,又同时对上帝所创造的世界实际有效;人可以认识和掌握这些规律,并能根据自己的需要做出顺应和利用它们的主观行为;当人利用这些规律为自己主观意愿服务的时候,连上帝也要站在一边等待结果(这样的上帝很像一个看着别人掷骰子下注的赌徒,他最多可以预知,但是不能预定结局)。机械因果和自由意志假设取消了上帝的自含的丰满,要求绝对的、位格的上帝去服从同样绝对但是非位格的“规律”,依附于他所造的世界而存有,并把上帝所造的宇宙置于非位格的“命运”所主宰的情形之中。机械因果和自由意志假设把“命运”引进世界,引进到神-人的位格际关系中,人的“自由意志”成为上帝的“命运”,这一点基督徒当然绝不接受!(参:约翰·傅兰姆,第2-45页)

[12] 因此,当新纪元运动抛开无限的位格者上帝及其与人的团契,声称人可以单单从其自身内部寻找到“无限可能性”的时候,无论所使用的表达是什么,它的意思其实就是:“你自己就是神”。而在实践上,因为人事实上不是神,这是一个谎言,所以当人试图去寻找自己里面的“无限可能性”时,他们找到的是偶像,当他们向这些偶像敞开时,他们是在向魔鬼敞开。人里面若有什么“无限可能性”,仅仅因为人与基督连结(团契),而神藏在基督里的丰富是无限的,人因此分享了神所恩赐的无限。就是主说的:“我是葡萄树,你们是枝子……离了我,你们就不能做什么。”离开了神,人自己里面根本没有什么无限可能性,声称人自身就有这种无限,就是在声称人是神。这是新纪元的要害,也是诺斯替主义的要害。

[13] 这部分内容所依据的资料引自网络,笔者手头没有可用参考书籍。

[14] 爱德华·韦尔契:《亲爱的,别把上帝缩小了》,李台莺译,纽约:真生命辅导传道会,2009。此书从看重人胜过看重神的角度对人的心理有很精彩的论述。原著为:Edward T. Welch, When People Are Big and God Is Small: Overcoming Peer Pressure, Codependency, and the Fear of Man (Resources for Changing Lives), Phillipsburg, NJ: P & R Publishing, 1997.

《教会》 扎根教会 服事教会 建造教会

《教会》 扎根教会 服事教会 建造教会